年俗文化之包饺子的历史_包饺子的寓意和来历

2025-04-17 14:04:49

编辑:遁地八字网

浏览:

13 次

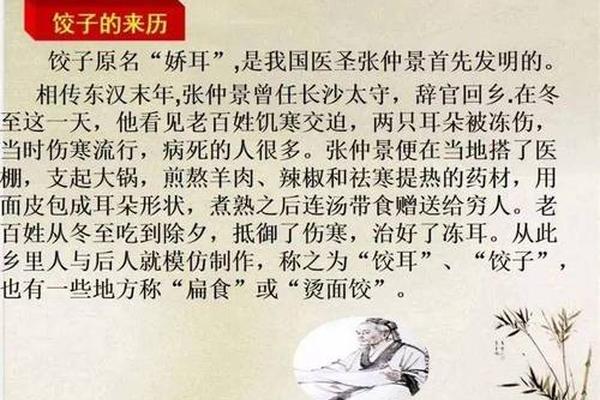

1. 起源传说与早期形态

饺子的起源可追溯至东汉时期,相传医圣张仲景为治疗百姓冻伤的耳朵,用羊肉、药材包裹面皮制成“娇耳”,成为饺子的雏形。这一传说奠定了饺子与冬至、春节习俗的关联。考古证据显示,新疆吐鲁番唐代墓葬中出土的偃月形饺子(约公元7世纪)证实其早期形态已与现代相似。

2. 名称与形制的演变

3. 节俗的形成与普及

二、包饺子的寓意与象征

1. 谐音与时间象征

2. 团圆与家庭纽带

包饺子常为全家协作,从剁馅到捏合,体现“家和万事兴”的理念。北方谚语“大寒小寒,吃饺子过年”凸显其作为团聚符号的地位。

3. 祈福习俗

三、文化传承与地域特色

北方春节吃饺子已成文化基因,而南方如广东、福建等地近年也逐渐接纳这一习俗。各地衍生出特色品种,如沈阳老边饺子(汤煸馅)、胶东鲅鱼饺(去刺鲜香)、陕西酸汤饺(千年历史)等,体现中华饮食的多样性。

饺子从药食同源的“娇耳”发展为春节文化核心符号,承载着团圆、财富、健康等多重寓意。其历史与习俗的演变,既是中华饮食智慧的体现,也是民族情感与文化认同的纽带。

来源:遁地八字网:http://www.ddmnq.com/

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17