诗书传家耕读文化、耕读传家七字对联

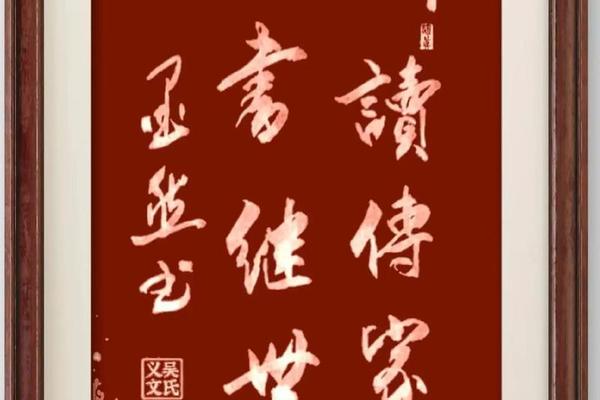

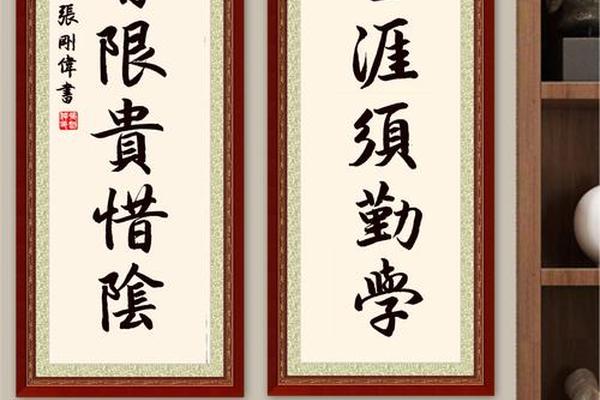

在中国传统文化的长河中,“耕读传家”的理念如同一颗璀璨的明珠,串联起物质生存与精神追求的深层关联。这一文化传统以“耕田立命,读书立德”为核心,强调通过躬耕实践体悟生活本质,借助诗书经典涵养道德品格,最终实现家族精神的代际传承。作为这一文化的具象化表达,耕读传家七字对联以精炼的语言浓缩了千年智慧,如“孝悌团结兴家业,诚信勤俭立家风”“耕读传家躬行久,诗书继世雅韵长”等,不仅成为宅院门楣上的文化符号,更在代代相传中塑造着中国人的集体人格。

一、历史脉络:耕读文化的源流演变

耕读文化的雏形可追溯至先秦时期。《论语》记载樊迟“请学稼穑”,《孟子》描绘许行“自耕自食”,显示出早期士人对劳动实践的重视。至东汉袁闳明确提出“耕学为业”理念,标志着耕读从生活方式向文化体系的转化。北宋时期,推行劝耕劝读政策,如宋仁宗要求科举考生必须在本乡学习,客观上推动了耕读文化的地域化发展。山西王家大院的“万卷诗书四时苦读”楹联,正是这种政策影响下的产物。

明清时期,耕读文化臻于成熟。唐末章仔钧《章氏家训》将“耕读传家”正式纳入家训体系,左宗棠“要大门闾积德累善,是好子弟耕田读书”的楹联[[2][10]],彰显出士绅阶层对耕读理念的制度化传承。这一时期,耕读已超越经济与教育的简单结合,发展为包含农事经验、道德教化、艺术审美的复合文化系统。河南康百万庄园“处事无他莫若为善,传家有道还是读书”的门联,即体现了物质生产与精神修养的深度融合。

二、哲学内核:物质与精神的辩证统一

耕读文化蕴含着独特的哲学思维。其表层结构表现为“晴耕雨读”的生活节奏,深层则指向“知行合一”的价值追求。王阳明强调“事上磨炼”,与耕读传统中“犁锄负肩,牛角束书”[[4][13]]的实践路径不谋而合。这种思维模式打破脑力劳动与体力劳动的二元对立,在河南河洛康家“耕田种德”的祖训中,耕作既是谋生手段,更是心性修炼的道场。

在道德层面,耕读文化构建起独特的价值坐标系。山西渠家大院“慎言语,节饮食;蓄道德,能文章”的短联,将日常起居与道德修养紧密关联。左宗棠“身无半亩心忧天下”的自勉联,则展现出耕读文化由“修身齐家”向“治国平天下”的精神跃升。这种价值体系在当代仍具现实意义,如教育部将耕读教育纳入劳动课程,正是对其道德教化功能的现代转化。

三、文学载体:七字对联的审美建构

七字对联作为耕读文化的重要载体,在形式与内容上形成独特美学范式。其结构遵循“四三”节奏,如“知识渊博书香气,勤劳致富家道兴”,前四字铺陈理念,后三字升华意境,形成音韵的跌宕起伏。用词讲究虚实相生,“耕读传家躬行久”中“躬行”为实指,“雅韵”属虚写[[5][8]],虚实交织间拓展了文本的想象空间。

在文化符号的凝练方面,七字对联展现出惊人的概括力。“忠厚传家远,诗书继世长”[[6][16]],十四字浓缩孝悌、勤俭、尚学等传统美德;王家大院“凉气满郊墟,书声出茅屋”,则通过视听意象的叠加,构建出耕读生活的诗意空间。这些对联不仅是文学创作,更是训诫,如康百万家族将家训刻于厕所门楣,使道德教化渗透至生活细节。

四、现代转型:文化基因的当代激活

在城市化进程中,耕读文化面临传承困境,但也孕育出新形态。浙江部分乡村建立“耕读公社”,将传统农事体验与国学讲堂结合;教育部推动的校园耕读实践,让学生在种植活动中理解“粒粒皆辛苦”的深意。这些创新实践证明,耕读文化可突破物理空间的限制,转化为“心灵耕读”的精神修炼。

数字技术为文化传承开辟新路径。故宫博物院开发的“每日故宫”APP,将传统楹联以动态书法呈现;网络社区中“对联接龙”活动,吸引年轻人用七字格式创作现代家训。这些尝试不仅延续文化血脉,更赋予其时代新义,如“代码精研传技艺,云端耕种继书香”等新式对联的出现。

在乡村振兴战略背景下,耕读文化的再生价值日益凸显。福建屏南的“人人都是艺术家”项目,引导村民将耕作经验转化为艺术创作;高校设立的“新农科”专业,则将物联网、生态农业等现代科技融入传统耕读体系。这种古今交融的探索,为传统文化注入新的生命力。

五、未来展望:文明互鉴中的发展路径

全球化语境下,耕读文化需在文明对话中寻找定位。可借鉴日本“里山精神”社区营造经验,将生态保护理念融入现代耕读实践;参考德国“市民农园”模式,在城市空间重构人与自然的关系。应加强国际传播,如将七字对联译为“Ploughing virtue in fields, harvesting wisdom from books”,通过跨文化阐释提升其世界影响力。

学术研究需突破单一学科界限。建议建立“耕读文化基因库”,运用数字人文技术分析楹联文本的语义网络;开展跨学科研究,如从生态心理学角度解读“耕读疗愈”功能。教育实践方面,可开发分级课程体系,幼儿阶段侧重劳动体验,高等教育侧重文化哲学研究[[15][18]]。

站在文明传承的高度,耕读文化不应囿于怀旧情结,而要在创新中实现价值重生。当我们在都市阳台种植箱里埋下种子,在电子阅读器上翻阅经典时,传统与现代的对话已然展开。这种对话既是对“耕读传家”精神的当代诠释,更是中华文明生生不息的生动注脚。未来的文化传承,需要我们在守护精神内核的以更开放的姿态完成传统的现代转化,让耕读智慧继续滋养人类文明的长河。

读过此篇文章的网友还读过

- 国学文化图片素材小学一年级、一年级国学经典诵读 2025-04-17

- 中国传统节日文化手抄报四年级,弘扬中国传统节日 2025-04-17

- 中国古典文化手抄报图片(古风手抄报全国一等奖) 2025-04-17

- 少数民族文化PPT背景素材;少数民族ppt模板免费下载 2025-04-17

- 京剧文化图片素材 京剧服装图片大全 2025-04-17

- 传承文化瑰宝的下联押韵_学文化传瑰宝对联 2025-04-17

- 传统节日文化展示视频(中国传统节日的文化特质) 2025-04-17

- 戏曲艺术作品的特点 戏曲艺术的综合性特点 2025-04-17

- 传统礼仪幼儿园,幼儿礼仪有哪些 2025-04-17

- 孝文化主题墙;文化墙创意设计模板 2025-04-17

- 传统饮食文化知识—中国饮食文化内容 2025-04-17

- 传统民间艺术捏泥人作品、民间艺术捏泥人 2025-04-17

- 孝善文化节主持词;关于孝的主持稿 2025-04-17

- 文化的力量体现在哪两个方面—文化是一种无形的力量 2025-04-17