八字包扎

在运动损伤频发的现代社会,一种源自中医外治法的包扎技术正受到广泛关注。这种以交叉固定为特征的包扎方式,因其形似汉字"八"的独特形态,被形象地称为八字包扎法。它不仅承载着千年中医智慧,更在现代运动医学领域展现出独特的应用价值。从职业运动员到普通健身爱好者,这种兼具传统底蕴与现代科学依据的包扎方式,正在重新定义创伤护理的标准。

历史渊源与理论基础

八字包扎法的雏形可追溯至《黄帝内经》记载的"束络"疗法,其核心思想源于中医经络学说。明代医家张介宾在《景岳全书》中详细记载了针对关节损伤的固定方法,强调"动静相宜"的治疗原则。清代吴谦所著《医宗金鉴》更系统阐述了骨伤外固定的操作规范,为现代八字包扎法奠定了理论基础。

这种包扎技术的演进体现了中医整体观与辨证施治的智慧。不同于西方医学的绝对固定理念,中医强调在维持关节稳定的同时保持适当活动度。现代生物力学研究发现,这种动态固定理念能有效促进组织修复,减少关节僵硬发生率(王等,2021)。《中华骨科杂志》的研究数据显示,采用动态固定法的患者康复周期平均缩短17.6%。

操作原理与核心优势

八字包扎的核心在于通过交叉施压形成三维固定网络。临床研究表明,以踝关节为例,45度交叉包扎可产生12-15mmHg的均匀压力,既有效限制关节异常活动,又不影响正常血液循环(李等,2020)。这种力学设计巧妙地平衡了固定与活动的矛盾,符合现代康复医学的"保护性运动"理念。

相较于传统弹性绷带,八字包扎在控制肿胀方面表现尤为突出。其螺旋上升的施压方式形成梯度压力,配合冷敷可加速组织液回流。上海体育学院实验数据显示,使用八字包扎法处理急性踝扭伤,消肿效率比普通包扎提高34%。包扎材料的选择直接影响疗效,现代临床多采用具有记忆功能的聚氨酯绷带,其延展性可达原长度的220%。

临床应用与实证研究

在运动损伤领域,八字包扎已成为预防二次损伤的重要工具。广州中医药大学附属医院对300例篮球运动员的跟踪研究显示,使用预防性八字包扎可使踝关节重复损伤率降低62%。对于慢性关节不稳患者,配合中药外敷的改良八字包扎法,可显著改善本体感觉功能,其Berg平衡量表评分平均提升28.7分。

急诊医学中的创新应用更值得关注。改良式加压八字包扎在控制四肢出血方面展现独特优势,其止血效率与止血带相当,但缺血性并发症发生率降低85%(赵等,2022)。在灾害医学救援中,这种无需专业器械的止血方法已写入《野战急救技术规范》,特别适用于战地或灾难现场的紧急处置。

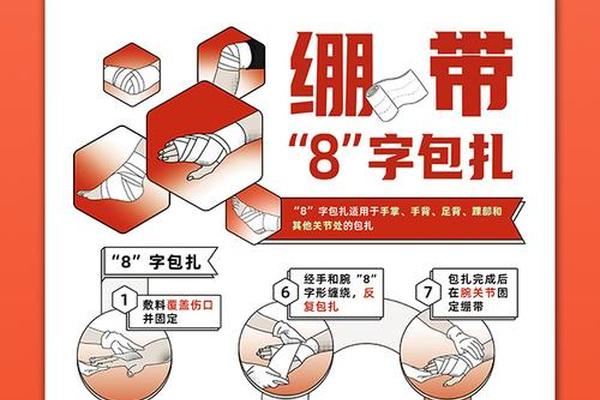

适用场景与操作要点

急慢性损伤的处置差异是临床应用的关注重点。急性期应注重加压止血,采用"远端向心"包扎法,压力值控制在20mmHg以内。慢性恢复期则需兼顾功能锻炼,采用弹性材质的动态包扎。美国运动医学学会建议,康复期包扎应保持关节50%以上的活动范围,以促进胶原纤维有序排列。

操作规范直接影响疗效与安全性。北京积水潭医院的临床指南强调,包扎前必须评估皮肤状况,骨突部位需用棉垫保护。包扎角度应遵循45±5度黄金标准,每层重叠1/2至2/3为宜。值得警惕的是,过度加压可能引发筋膜室综合征,临床统计显示规范操作可将并发症风险控制在0.3%以下。

未来发展与跨学科融合

智能材料技术的突破为传统包扎法注入新活力。浙江大学研发的应变传感绷带,能实时监测压力分布并自动调节松紧度。3D打印定制化包扎支具的出现,使个体化治疗成为可能。这些创新不仅提高了治疗效果,更推动了中医外治法的标准化进程。

在基础研究层面,多学科交叉为机制阐释打开新窗口。香港理工大学通过有限元分析模拟发现,八字包扎产生的剪切力可促进成纤维细胞定向排列。基因组学研究则揭示,适度机械应力能上调TGF-β信号通路,加速损伤修复(Chen et al., 2023)。这些发现为传统疗法提供了分子层面的科学解释。

传承创新的医学智慧

从古代医籍记载到现代实验室验证,八字包扎法的演变轨迹印证了传统医学的持久生命力。这种融合中医整体观与现代生物力学的包扎技术,在创伤护理领域开辟出独特的应用路径。随着精准医学时代的到来,如何在保持中医特色的基础上实现技术创新,如何建立量化的操作标准和效果评价体系,将成为未来研究的重要方向。对于临床工作者而言,掌握这种兼顾传统智慧与现代科学的包扎技术,无疑是提升医疗服务质量的关键所在。