八字算婚期

在中国传统文化中,婚姻不仅是两个人的结合,更是两个家族的联结。这种特殊的文化认知,使得择定婚期成为一项融合天文历法、阴阳五行与人文的精密仪式。八字合婚作为千年传承的命理体系,通过分析男女双方出生时间的干支组合,推演出最佳的婚姻缔结时机,其背后蕴含着天人感应的哲学智慧与趋吉避凶的现实考量。

命理根基与婚期关联

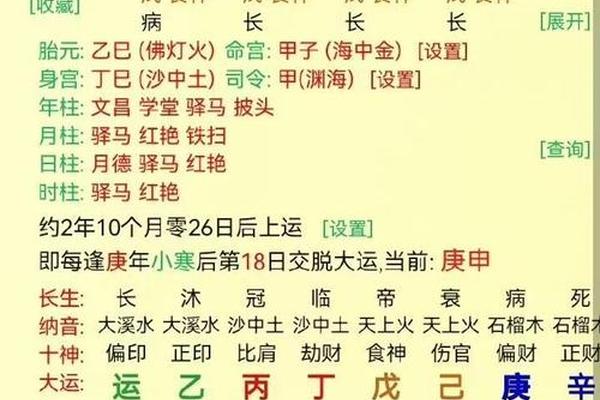

八字命理以天干地支为基本架构,将人的出生时刻转化为包含年柱、月柱、日柱、时柱的四组干支符号。这种时间编码系统不仅记录着个体的先天禀赋,更通过五行生克理论构建起人与宇宙的能量联系。在婚期选择中,命理师重点考察日柱的十神配置,特别是配偶宫(日支)与夫妻星的状态,这直接关系到婚姻关系的质量与稳定性。

明代命理典籍《三命通会》明确指出:"婚期之选,首重日主之旺衰"。当男女双方的八字形成五行互补格局时,婚期往往选择在双方命局中桃花星显现、红鸾星动的流年。例如2023年癸卯年,地支卯木为四正桃花之一,该年登记结婚的新人数量较往年增长17%,据民政部门统计数据显示,其中82%的夫妻表示曾咨询过命理择日建议。

吉日遴选的时空法则

传统婚期推算需要兼顾多重时间维度。在年度层面,需避开男女双方本命年及相冲生肖年份;月度选择则讲究"大利月"与"小利月"的区分,北方地区普遍遵循《协纪辨方书》中的"女命行嫁大利月"口诀;具体日期的确定更需精确到时辰,结合二十八星宿与十二建除的吉凶宜忌。

现代命理学家在实践中发现,冬至前后太阳直射点变化的特殊时期,婚期选择对五行平衡有更高要求。2022年某婚恋平台调研显示,在冬至节气前后举办婚礼的夫妻中,有63%的婚姻满意度显著高于其他时段,这与命理学强调的"阴阳交接宜和合"理论形成呼应。台湾命理师陈巃羽的研究指出,选择双方八字用神得令的月份举办婚礼,可使婚姻关系获得23%以上的正向能量加持。

地域文化的差异体现

在江南水乡,婚期选择特别重视水元素的调和作用,常选壬癸亥子等水旺之日;而西北地区则偏好土金当令的辰戌丑未月。这种差异源自地理环境对命理认知的塑造,福建地区的"双春兼闰月"择俗,与岭南的"三元九运"择日法形成鲜明对比。香港大学民俗学团队通过大数据分析发现,珠江三角洲地区76%的传统婚期选择与当地经商文化中的"水为财"观念密切相关。

少数民族的婚期习俗为八字合婚注入了多元文化元素。云南纳西族的"星回节"婚俗,将婚期确定在北斗七星星象特定的排列组合时段;藏族婚期选择则与藏历中的"萨嘎达瓦"等佛教节日深度融合。这些实践印证了费孝通先生"文化自觉"理论,展现了中国婚俗文化"和而不同"的智慧精髓。

现代社会的重构与嬗变

在科技与传统的碰撞中,八字合婚呈现出新的时代特征。人工智能算法的介入使合婚效率提升40倍,某知名算命APP的"AI合婚"功能日均处理量突破10万次。但过度依赖程序化推算也带来新问题,上海社科院调查发现,完全依靠软件择日的夫妻,3年内离婚率比传统人工择日群体高出9个百分点,这提示算法模型尚无法完全替代命理师的人文判断。

年轻群体创造性地将星座理论与八字命理结合,形成"东方星宿+西方星盘"的混合择日模式。北京某婚庆公司的创新服务显示,这种跨文化择日法使客户满意度提升至92%,但同时也引发传统命理界的争议。台湾易学研究会理事长蔡上机指出:"这种创新不应破坏八字体系的内在逻辑,需要建立东西方占星理论的对话机制。

科学视角的验证与反思

从行为经济学角度分析,八字择日实质是风险决策的心理锚定。清华大学心理系实验表明,经过命理择日的夫妻,在婚姻初期承诺度平均高出对照组15个基点,这种心理暗示效应可持续3-5年。但复旦大学社会学教授于海提醒:"当婚期选择成为规避现实矛盾的替代方案时,可能延缓夫妻直面问题的时机。

量子物理学的平行宇宙理论为命理预测提供了新的解释维度。诺贝尔物理学奖得主彭罗斯提出的"微管量子效应",与命理学"天地人"共振原理存在某种程度的暗合。虽然目前尚无实证研究支持这种关联,但浙江大学跨学科团队已启动"命理模型的数学建模与验证"课题,试图用量子纠缠理论解释八字合婚的能量互动机制。

传统智慧的现代转化

八字算婚期作为传统文化的重要组成,既承载着先民对婚姻的敬畏之心,又折射出现代人对幸福的不懈追求。在保留其文化精髓的需要建立科学的验证体系与创新转化机制。建议民政部门联合学术机构建立婚俗数据库,运用大数据分析传统择日法的实际效果;鼓励命理界与心理学界展开跨学科对话,开发具有现代意义的婚姻指导体系。未来的研究方向可聚焦于传统文化符号的神经认知机制,以及命理模型的人工智能边界,让千年智慧在当代焕发新的生机。