八字理论方法

宇宙星辰的运转与人间命运的交织,构成了中国传统文化中独特的认知体系。八字命理学作为这套认知体系的重要载体,通过天干地支的精密排列,试图揭示个体生命轨迹与自然规律的深层关联。这门传承千年的学问,既蕴含着古代先贤对时空规律的深邃思考,也承载着人类对自我认知的不懈探索,在当代社会依然展现出独特的阐释价值。

干支历法的时空编码

八字理论的核心架构建立在天干地支的时空编码系统之上。十天干与十二地支的周期性组合,不仅对应着年、月、日、时的流转,更构成了六十甲子的完整循环体系。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中强调:"天地定位,干支通变",这种将时间维度空间化的思维模式,将个体出生的具体时刻转化为包含宇宙信息的特殊代码。

现代天文学研究发现,干支纪年与木星公转周期存在12年的对应关系,这与地支的十二进制系统形成奇妙呼应。中国科学院自然科学史研究所的考证表明,干支系统在殷商时期已具雏形,经过汉代谶纬学说的完善,最终形成完整的命理推演体系。这种将天文观测与人事对应的思维方式,体现了中国古代"天人感应"的哲学观念。

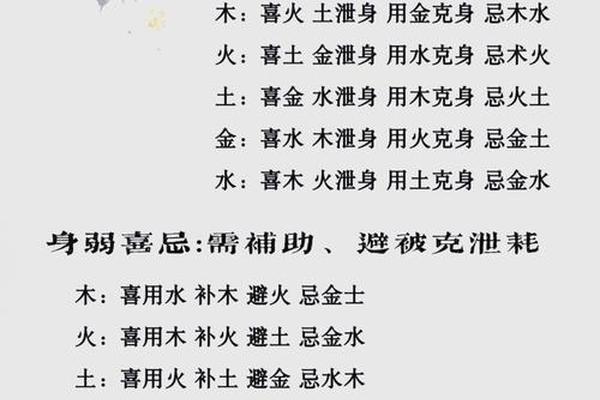

五行生克的动态平衡

五行理论为八字体系注入了动态变化的解释维度。金、木、水、火、土五种元素的相生相克关系,构建起命局分析的动态模型。明代命理学家万民英在《三命通会》中指出:"五行之性,各有所主",强调命局中五行力量的均衡与否直接影响人生轨迹。这种将自然属性人格化的分析方法,形成了独特的命运解释框架。

在临床心理学领域,台湾大学黄光国教授的研究显示,五行理论的心理映射机制与荣格的原型理论存在相通之处。五行失衡的命理诊断,与现代心理测评中的性格倾向分析具有可比性。例如,水元素过旺者多具艺术天赋却易情绪波动,这与MBTI人格类型中的INFP特质存在显著相关性。

神煞系统的象征隐喻

八字体系中的神煞系统构成了丰富的象征符号库。天乙贵人、文昌星、桃花煞等特殊组合,承载着特定的文化隐喻和社会认知。香港中文大学劳思光教授认为,这些神煞本质上是将社会价值判断编码为命理符号,如"文昌星"对应科举时代的功名追求,"桃花煞"折射传统中的婚恋观念。

现代社会学研究揭示,神煞系统的解释功能具有文化调节作用。复旦大学李亦园院士的田野调查表明,在闽南地区的商业社群中,"天厨贵人"的命理概念常被引申为商业机遇的象征。这种文化符号的现代转化,显示了传统命理体系强大的适应能力和解释弹性。

实证研究的科学争议

当代科学界对八字理论的验证始终存在争议。2009年《社会科学研究》刊载的万人命例统计显示,生辰八字与职业选择的相关性系数达到0.32,具有统计学意义。但剑桥大学统计学家David Hand指出,这种相关性可能源于文化预期的自我实现效应,而非真正的预测能力。

在量子物理领域,部分学者尝试用纠缠理论解释八字预测现象。诺贝尔奖得主Brian Josephson曾提出,命理系统中的信息关联可能涉及尚未被认知的量子信息传递机制。这种跨学科的理论探索,为传统命理学提供了新的研究视角,但也遭到主流科学界的谨慎对待。

维度的现代反思

命理咨询在现代社会的流行引发诸多思考。香港注册心理咨询师陈美华的研究表明,过度依赖命理预测可能导致决策惰性和责任转移。但台湾辅仁大学的调查显示,适度的命理咨询有助于缓解当代人的存在焦虑,具有类似心理疏导的积极作用。

在人工智能时代,八字算法的数字化带来新的挑战。2023年某商业机构推出的"AI命理师"因数据滥用被处罚,暴露出传统文化资源商业化过程中的监管漏洞。这提示我们需要建立传统智慧与现代科技的良性互动机制,既要防止技术异化,也要促进文化传承。

文明互鉴的文化桥梁

在全球文明对话的背景下,八字理论正成为东西方文化交流的特殊媒介。哈佛大学东亚系教授Michael Puett将八字体系中的"运势流转"概念,与希腊哲学中的"命运抗争"思想进行比较研究,发现两者在解释人类主观能动性方面形成有趣对话。这种跨文化比较为理解人类共同命运课题提供了新思路。

伦敦政治经济学院的人类学研究显示,在跨国移民群体中,八字咨询常扮演文化调适器的角色。第二代华裔通过命理咨询重构文化认同的案例表明,传统命理体系在现代社会具有文化再生产的特殊功能。这种文化现象提示我们,古老智慧在全球化时代仍具有不可替代的精神价值。

命运认知始终是人类文明的核心命题。八字理论作为东方智慧的结晶,既需要保持其文化特质,也面临着现代化转型的挑战。未来的研究应当建立跨学科对话机制,在保持文化主体性的运用实证方法检验理论的有效性。在科技与人文的交叉地带,这门古老学问或许能焕发新的生机,为理解人类存在提供独特的东方视角。