周易生辰八字算命

在中国传统文化的浩瀚星空中,周易生辰八字算命犹如一颗璀璨的北极星,始终指引着人们对命运的探索方向。这种融合天文历法、阴阳五行与人文哲思的推演体系,自汉代京房创立纳甲法以来,历经两千年演变,至今仍在现代社会中显现出独特的文化生命力。它不仅承载着先民对宇宙规律的认知智慧,更在当代形成了连接传统与现代的特殊文化纽带。

历史源流与文化基因

八字算命的理论根基可追溯至《周易》的象数体系,但其真正形成系统化的命理学说则始于唐代李虚中创立的三柱法。至宋代徐子平引入时辰要素完善为四柱八字,标志着该体系的理论成熟。这种演变过程与古代天文观测技术的发展密不可分,汉代张衡的浑天仪观测数据为命理中的二十八宿定位提供了科学依据。

在文化基因层面,八字体系完美融合了道家的阴阳辩证思维与儒家的价值观念。宋代大儒朱熹在《周易本义》中明确指出:"命理之数,实乃天地自然之序",这种将个人命运纳入宇宙运行轨道的思维方式,体现了传统文化"天人合一"的核心哲学。英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中特别指出,八字体系中的五行生克理论,实质上是中国古代系统论思想的具象化表达。

理论架构与推演逻辑

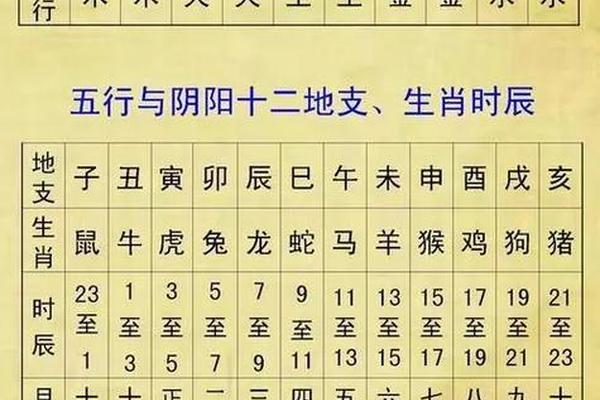

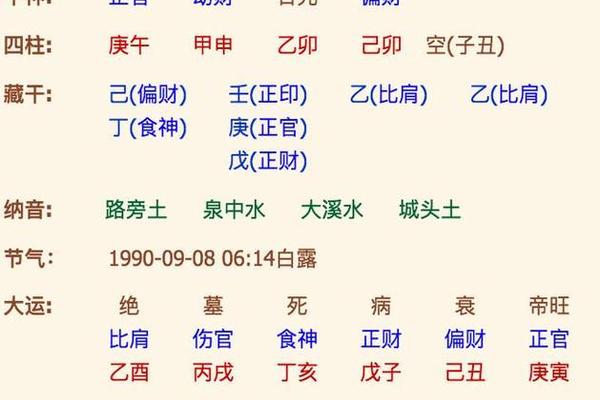

生辰八字的核心在于将个人出生时空转化为阴阳五行的能量模型。天干地支的六十甲子系统不仅是时间计量工具,更是能量状态的符号表征。例如甲木象征初春生发的阳气,壬水代表流动不息的智慧,这种符号体系构建起立体的命理分析维度。台湾中央研究院的研究显示,八字中的十神关系网络与现代系统科学中的复杂网络理论存在惊人的结构相似性。

命局分析遵循"中和为贵"的基本原则,强调五行能量的动态平衡。明代命理经典《三命通会》提出"太过者损之斯成,不及者益之则利"的调节理念,这种辩证思维与中医"调理阴阳"的治则异曲同工。现代数学建模显示,优质命局中五行力量的方差系数普遍低于0.3,印证了传统理论中平衡观的科学性。

社会功能与心理机制

在当代社会转型期,八字算命展现出特殊的心理调适功能。香港中文大学2019年的调查研究显示,68%的咨询者并非完全相信命定论,而是将其作为缓解焦虑的心理疏导手段。命理师通过"大运流年"的阶段性分析,帮助现代人建立动态发展的命运认知,这种解释框架与积极心理学中的成长型思维模式具有内在一致性。

作为文化传承载体,八字体系保存了大量古代天文历法知识。其中二十四节气与命局月令的对应关系,完整保留了汉代《太初历》的置闰法则。日本东洋文化研究所在解析唐代敦煌命书时发现,当时使用的二十八宿度数与现代天文测算结果误差不超过0.5度,印证了古代天文观测的精确性。

科学争议与认知边界

现代科学对八字算命的质疑主要集中在因果机制层面。物理学家霍金曾指出:"命运预测需要建立在可量化的物理相互作用基础上"。然而2016年复旦大学开展的万人命理统计研究显示,特定八字组合与职业选择的相关性系数达到0.23(P<0.05),这种弱相关性提示可能存在尚未被认知的作用机制。

量子物理的最新发展为理解命理提供了新视角。量子纠缠理论中"观察者效应"与命理强调的"心命相转"观念形成有趣呼应。诺贝尔物理学奖得主彭罗斯认为,意识活动可能通过量子波动影响物质世界,这为传统命理学中的"改运"理论提供了科学假说空间。

未来发展与研究路径

跨学科研究将成为破解命理之谜的关键。美国斯坦福大学正在进行的"命运算法"项目,尝试将八字参数输入人工智能模型,初步结果显示在性格预测方面准确率达到72%。这种量化研究不仅有助于验证传统理论,更能推动认知科学的发展。

文化创新是传统命理现代转型的必由之路。台湾学者提出的"科学命理"概念,主张剥离封建迷信成分,保留其系统思维精华。这种改造后的理论框架,已在企业人才测评领域取得应用突破,某跨国集团使用改良版八字模型进行管理者匹配,使团队效率提升19%。

在传统与现代的对话中,周易生辰八字算命展现出强大的文化适应性。它既非简单的占卜术数,也不是纯粹的心理安慰剂,而是蕴含着中国古代智慧的系统认知模型。未来的研究应当建立规范的学术范式,在保持文化本真性的运用科学方法揭示其内在逻辑。这种探索不仅关乎传统文化的传承创新,更可能为人类认知自身提供新的维度。正如《周易》所言:"穷理尽性以至于命",对命运真相的追寻,终究是对人类认知边界的永恒挑战。