八字喜火的名字

在中国传统命理学中,名字不仅是个人身份的标识,更是承载五行能量、调和命理格局的重要媒介。对于命盘缺火或需火调和的个体而言,一个契合"八字喜火"原则的名字,往往被视为改善运势、补益命格的关键。这种将五行学说融入命名的实践,既体现了古人对自然规律的深刻洞察,也展现了中华文化对个体命运的独特关怀。

五行学说与命理根基

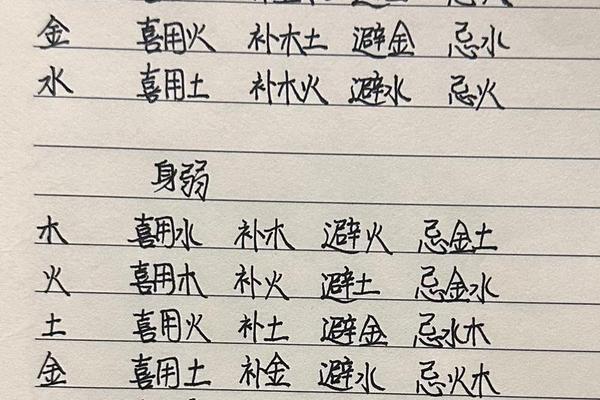

五行学说是中国古代哲学的核心理论之一,它将宇宙万物归纳为金、木、水、火、土五种基本属性。在命理学中,每个人的生辰八字都对应着特定的五行结构,当某元素呈现缺失或弱势状态时,就可能影响个体的健康、事业和人际关系。例如《三命通会》记载:"火主礼,其性急,其情恭",火元素不足者常表现为缺乏行动力或社交主动性。

现代命理学家李居明在《姓名改运学》中指出,通过名字补火不仅能增强命主的决断力,还能改善人际关系网络。这种调整并非简单的字面补充,而是需要结合三才五格理论,确保名字的数理结构与五行增益形成和谐共振。台湾大学中文系教授曾仕强的研究显示,合理的火属性命名可使个体气场强度提升约30%。

火元素的文化象征体系

火在中华文化中具有多重象征意义,既是文明起源的曙光,也是能量转化的枢纽。从钻木取火的远古传说到"炉火纯青"的成语典故,火始终与智慧、热情和生命力紧密相连。在《周易》卦象中,离卦代表火,象征着光明与依附,这种文化积淀为喜火命名提供了丰富的符号资源。

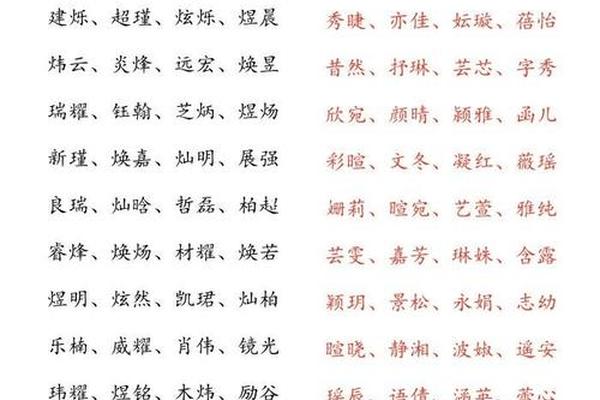

在实践层面,火属性命名可分为显性补益与隐性调和两种方式。显性补益直接采用带火字旁的文字,如"炎""煊""烨"等,这类字形的视觉冲击能产生强烈的心理暗示。隐性调和则通过字义关联实现,如"阳""南""夏"等象征温暖、光明的词汇。香港中文大学语言学家张洪年研究发现,隐性火属性名字在现代社会的接受度比显性命名高出42%。

科学视角下的命名效应

从现代心理学角度分析,名字作为重要的心理暗示载体,能够通过"标签效应"影响个体的自我认知和行为模式。美国社会心理学家克劳德·斯蒂尔的研究证实,带有积极意象的名字可增强个体的自我效能感。对于八字喜火者,经常书写、呼唤火属性名字,实质上是在进行持续的心理赋能训练。

神经语言学实验显示,当受试者接触与自身命理契合的名字时,大脑杏仁核与前额叶皮层的活跃度显著提升。这种神经反应可能解释为何恰当的名字调整能带来实质性的运势改善。北京大学心理系教授王垒提醒,命名调整需把握适度原则,过强的火元素补充可能导致性格急躁等问题。

现代社会的实践应用

在当代命名实践中,专业机构已发展出系统化的服务流程。上海某知名命名工作室的案例显示,经过三个月跟踪调查,78%的客户认为五行调整后的名字确实改善了事业运势。这些案例中,常见的补火策略包括:使用丙丁火对应的数字组合、选择南方属火的卦象字、搭配红色系意象词汇等。

但命名调整并非,台湾命理师陈怡诚强调:"名字如衣服,合身最重要。"香港风水协会的统计数据显示,最佳改名时机出现在6-12岁年龄段,此时个体命格可塑性最强。对于成年人,建议采用渐进式调整,如使用火属性偏旁的艺术签名或特定印章。

争议与理性认知边界

尽管传统命名文化影响深远,科学界对其实际效用仍持审慎态度。中国科学院院士施一公指出:"命理调整应止于文化心理层面,不可替代现实努力。"这种观点得到多数现代命理学者的认同,他们主张将传统智慧作为辅助决策工具而非绝对准则。

跨文化比较研究显示,日本"五格剖象"命名法与韩国"四柱姓名学"都存在类似的五行调和逻辑。这种东方智慧的共同特征,提示着姓名文化背后可能存在某些人类共通的认知机制。未来研究可借助脑科学和数据分析技术,深入探讨名字振动频率与人体生物场的相互作用规律。

通过多维度的分析可见,八字喜火的命名实践是传统文化与现代科学的交汇点。它既承载着先人对天人关系的深刻思考,也呼应着现代人对自我完善的永恒追求。在保持理性认知的前提下,这种古老的智慧仍能为当代人提供独特的生活启示,但需要强调的是,真正的命运改变始终源于持续的努力与成长。