生辰八字指什么

在中国传统文化中,人的出生时间被视为与宇宙能量共振的起点。这种将时间转化为符号系统的智慧,最早可追溯至商周时期的甲骨占卜。随着《易经》哲学体系的成熟,古人逐渐发展出以天干地支为基础的时间计量方式,至唐代李虚中创立三柱法,宋代徐子平完善为四柱八字,标志着生辰八字理论正式成为命理学的核心工具。

考古学家在殷墟甲骨文中发现的干支纪日记录证实,早在三千年前,先民已开始用天干地支标记时间流动。汉代王充在《论衡》中首次提出“人禀元气而生”的命理观,为生辰八字注入了哲学内涵。宋代理学家朱熹曾评价:“八字之理,乃阴阳五行之运化”,揭示其本质是古人通过符号系统解读人与自然规律的尝试。

结构组成

生辰八字由四组天干地支构成,分别对应出生年、月、日、时。每组包含一个天干(甲至癸)和地支(子至亥),如“甲子年乙丑月丙寅日丁卯时”。这种组合不仅记录时间节点,更暗含五行属性的动态平衡。天干象征阳性能量流动,地支则代表阴性能量场域,二者结合形成六十甲子循环系统。

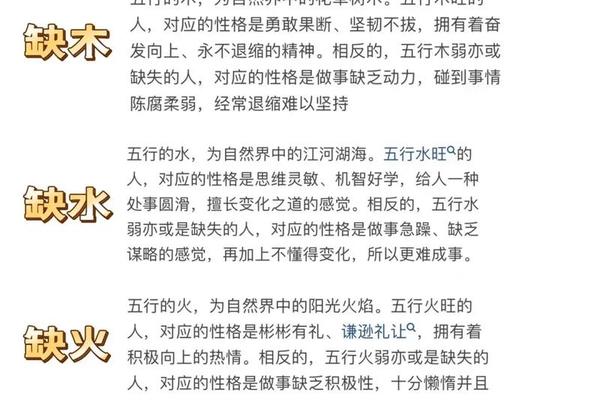

每个干支组合都具有独特的五行属性与生克关系。例如甲木对应参天大树,庚金象征锋利刀斧,当甲木日主遇到庚金流年,便形成“金克木”的运势变化。命理经典《三命通会》强调:“五行贵在中和”,说明八字分析的核心在于寻找五行力量的动态平衡。现代数学研究者发现,八字组合共有518,400种可能性,这种复杂性使其能够构建精细的个人命运模型。

应用逻辑

在实践层面,命理师通过分析八字中的十神关系(比肩、劫财、食神等)判断性格特质。例如正官星旺盛者多具责任感,伤官星突出者常有艺术天赋。这种对应关系并非机械论断,而是强调先天禀赋与后天环境的相互作用。明代《滴天髓》提出“气势流通”理论,认为八字格局需结合大运流年动态解读。

择吉避凶是另一重要应用场景。古人根据八字五行选择婚配对象、起名用字乃至建房方位。清代《协纪辨方书》记载,建筑动土需避开与主人八字相冲的方位。现代心理学研究显示,这种文化实践实质是建立心理预期机制,香港大学2018年研究发现,相信命理指引者面对困境时的心理韧性指数平均高出对照组17%。

科学争议

尽管生辰八字在东亚社会影响深远,其科学性始终存疑。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾指出:“命理学缺少可证伪性”,这与波普尔提出的科学划界标准直接冲突。统计学家通过大数据分析发现,相同八字者的命运轨迹差异度高达83%,这削弱了命理预测的准确性。但值得注意的是,芝加哥大学文化人类学系2021年研究显示,命理咨询可使咨询者的决策焦虑降低29%,说明其具有心理疏导功能。

现代研究者尝试用新视角阐释传统智慧。复旦大学哲学系教授王德峰提出“概率性命运”概念,认为八字揭示的是人生发展趋势而非确定结局。量子物理学家戴维·玻姆的隐秩序理论,则为理解八字中的非线性关联提供了新的隐喻框架。这种跨学科对话正在重塑传统命理学的现代价值。

文化传承

作为非物质文化遗产,生辰八字承载着独特的文化基因。韩国国立民俗博物馆的考证显示,朝鲜王朝时期80%的贵族家庭存有世代相传的八字谱牒。在当代,新加坡将命理学纳入文化创意产业扶持范畴,2023年举办的首届国际命理文化节吸引全球42个国家参与。这种文化输出不仅促进传统智慧传播,更创造出年产值超百亿元的经济生态。

教育领域出现创新性转化案例。台湾某中学开发八字心理学选修课,通过分析历史人物八字学习性格心理学。日本早稻田大学设立东亚命理学研究中心,运用AI技术构建八字数据库。这些实践表明,传统文化元素完全可以在现代知识体系中找到新的生长点。

从宇宙观照到生命解读,生辰八字凝聚着中华民族探索天人关系的千年智慧。在科技昌明的今天,我们既要正视其预测功能的局限性,也应珍视其中蕴含的文化密码。未来的研究或许可以在认知科学、复杂系统理论等领域展开跨学科合作,用现代方法解析古老智慧的真实内核。对于普通受众而言,将八字文化视为理解自我的一面隐喻之镜,或许比执着于命运预言更能获得启迪与力量。