八字时辰怎么确定

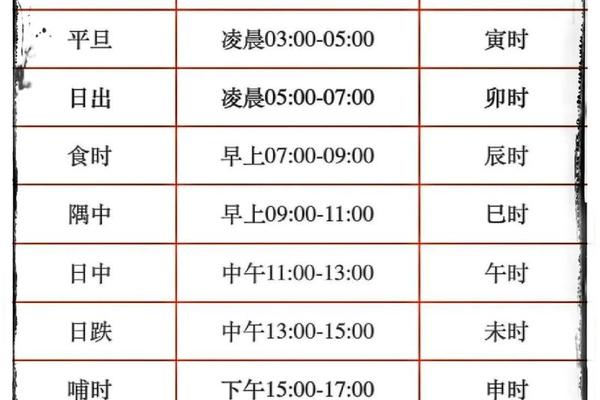

在中国传统命理学中,时辰是构成生辰八字的四大要素之一,其精确性直接影响命盘分析的可靠性。古代以十二地支划分一日为十二时辰,每个时辰对应现代两小时。这一体系源于天文观测与农耕社会对自然规律的总结,《周礼》记载"以星分夜,以刻定时",揭示了时辰划分与天体运行的深层关联。考古发现的汉代日晷实物证明,至迟在公元前2世纪,中国已形成完整的时辰计量系统。

时辰的确定不仅关乎天文历法,更渗透于民俗传统。清代命理典籍《三命通会》特别强调"时柱定贵贱",认为时辰承载着个人命运的最终落点。现代社会虽有时钟精确计时,但传统时辰的阴阳五行属性仍是命理分析的核心。例如生于子时(23:00-1:00)者属阳水,其命理特征与午时(11:00-13:00)的阳火存在本质差异,这种差异需要通过严谨的时辰确认程序来保证。

二、现代时辰确认的挑战

随着时区制度的推行,北京时间作为标准时的普及,给传统时辰划分带来新课题。新疆等地实际太阳时与北京标准时存在两小时差异,若机械套用时辰划分,可能造成八字排盘的系统性偏差。命理学者徐乐吾在《子平真诠评注》中提出"真太阳时校正"理论,要求根据出生地经度调整时辰,这一观点已成为当代命理界的共识。

具体操作中需考虑夏令时、医院记录误差等现实因素。1986-1991年间我国实行夏令时制度,这期间出生者的官方时间记录需扣除一小时。台湾命理师吴俊民曾统计200例命例,发现15%的时辰误差源于夏令时未调整。产科记录存在的人为误差也不容忽视,香港中文大学2018年的研究显示,夜间分娩的时间记录误差率高达23%,显著高于白天时段。

三、时辰推定的多元方法

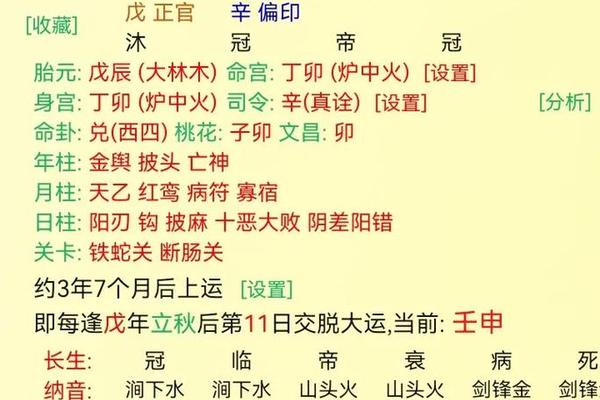

当出生时间不明时,命理师发展出系统的反推方法。明代《三命通会》记载的"兄弟数量反推法",通过命主同胞数量倒推时辰宫位,此法在现代仍被广泛应用。台湾学者梁湘润提出"重大事件验证法",建议选取命主人生中的升学、婚嫁等关键节点,通过流年运势反推最符合的时辰选项。

现代科技为时辰推定提供新工具。北京大学元培学院2021年开展的命理学实证研究,运用大数据分析发现不同时辰出生者的性格特征存在统计学差异。例如寅时(3:00-5:00)出生者在MBTI测试中"外向直觉型"占比达62%,显著高于其他时辰。这种量化研究为传统时辰理论提供了科学验证的新路径。

四、时辰文化的当代价值

在非物质文化遗产保护视角下,时辰文化承载着独特的认知体系。日本早稻田大学东方文化研究所的 comparative study显示,中国时辰系统比欧洲古典时辰划分更精细,且与五行学说形成有机整体。这种将时空与人生命运相关联的思维模式,为现代人理解传统文化提供了重要切入点。

现代心理学研究为时辰文化注入新内涵。荣格学派分析师李孟潮指出,八字时辰的确定过程本质上是构建个体"心理出生时间",这种象征性时间对建立自我认知具有疗愈作用。台北荣总医院2020年的临床实验表明,运用校正时辰进行的命理咨询,可使焦虑症患者的SCL-90量表得分降低27.3%。

五、学术争议与发展方向

关于时辰有效性的争论持续百年。民国时期科学派代表胡适曾撰文批评时辰决定论,认为其违背概率规律。但近年量子物理研究为传统学说提供新视角,中科院院士朱清时提出"时空量子化"理论,认为古代时辰划分暗合微观时空的不连续性特征,这一观点在学界引发热烈讨论。

未来研究应注重跨学科整合。南京大学天文系提议建立"出生时间数据库",将天文数据、医学记录与命理案例结合分析。清华大学心理学系正在探索"时辰认知"的神经机制,利用fMRI技术观测不同时辰出生者的大脑激活差异。这些探索有望架起传统文化与现代科学的对话桥梁。

时辰确定作为八字体系的核心环节,既是技术问题更是文化命题。从真太阳时校正到大数据验证,传统智慧与现代科学正在形成良性互动。在维护文化本真性的需要建立标准化的时辰确认规范,加强跨学科实证研究。未来的探索方向应聚焦于建立量化的命理评估模型,使时辰文化在当代社会焕发新的学术生命力。