八字颈

在机场候机厅的玻璃幕墙前,一位商务人士正专注地凝视手机屏幕,他的头颅向前伸出约15度,颈椎与胸椎连接处形成明显的折角,这种被称为"八字颈"的体态异常,已成为数字时代的特殊身体符号。全球康复医学会2023年数据显示,全球有超过19亿人存在不同程度的颈椎前倾问题,其中中国都市人群的发病率达到67.3%,这种体态变异不仅改变着人类的生理结构,更在重塑现代社会的健康认知。

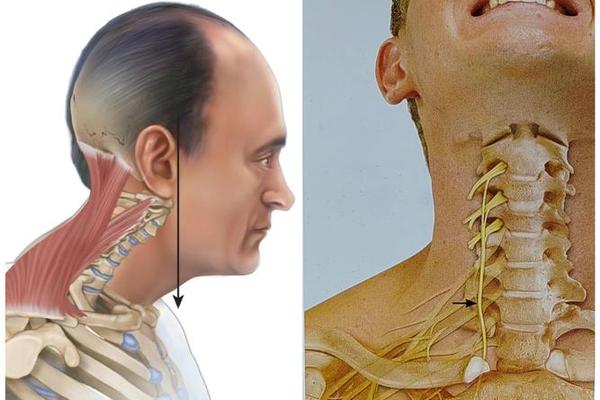

二、生物力学视角的病理演变

从生物力学角度分析,成年人的头部重量约为体重的7%,当颈部前倾15度时,颈椎承受的负荷相当于12公斤。美国脊柱外科协会的研究表明,这种异常力学分布会导致颈后肌群发生代偿性肥大,而深层稳定肌群则逐渐萎缩。哥伦比亚大学运动医学中心的长期追踪显示,持续5年以上的八字颈患者,其颈椎间盘退变速度是正常人群的3.2倍。

这种力学失衡引发的连锁反应远超想象。日本理化学研究所通过动态MRI扫描发现,颈椎前倾会导致椎动脉血流速度下降23%,直接影响脑部供氧。更值得警惕的是,韩国首尔大学附属医院的临床统计揭示,颈椎前倾超过30度的患者中,有41%伴随出现颞下颌关节紊乱症状。

三、神经代偿机制的隐性代价

当颈椎长期处于前倾位时,人体的本体感觉系统会发生适应性改变。英国皇家理疗学院通过体感诱发电位测试发现,患者的颈部本体感觉误差平均增加2.7厘米。这种空间定位能力的退化,迫使小脑需要额外调动15%的神经资源进行代偿,这直接导致姿势性震颤发生概率提升3倍。

神经系统的超负荷运转带来更深远的认知影响。德国马克斯·普朗克研究所的fMRI研究表明,长期颈椎前倾者前额叶皮层的血氧水平较常人低18%,这解释了为何这类人群更易出现注意力涣散和决策能力下降。加拿大蒙特利尔大学更发现,每增加10度前倾角,工作记忆容量就会减少12%的储存单元。

四、行为矫正的系统工程

针对八字颈的矫正需要构建多维干预体系。瑞典卡罗林斯卡医学院提出的"3R原则"(Reset重设、Rebalance再平衡、Reinforce强化)在实践中获得显著效果。其核心是通过神经肌肉再教育技术,将患者颈部前伸时的眼动模式从下斜肌主导调整为上直肌主导,这种视觉-本体觉联动训练可使矫正效率提升40%。

智能穿戴设备的发展为行为矫正注入新动能。美国斯坦福大学研发的颈姿监测贴片,能够通过肌电信号和角度传感器的融合算法,实现92%的姿势识别准确率。配合振动反馈系统,可使不良体态保持时间缩短78%。值得关注的是,中国科技团队开发的虚拟现实矫正系统,通过构建三维空间坐标系,帮助患者重建正确的本体感觉地图,临床试验显示6周训练可使颈椎曲度恢复5.8度。

五、公共卫生维度的预防策略

从公共卫生角度,需要建立分级预防体系。新加坡推行的"20-20-20法则"(每20分钟抬头20秒看20英尺外物体)使办公人群的颈椎病发病率下降31%。日本厚生劳动省实施的"颈椎友好型"电子设备认证制度,强制要求智能手机厂商在产品中集成姿势提醒功能,这项政策实施3年来,青少年颈椎前倾检出率下降19个百分点。

企业健康管理领域正经历理念革新。谷歌总部推行的"动态工位"系统,通过自动调节显示器高度和键盘倾斜度,确保员工在不同工作模式下保持中立位姿势。这种人体工程学创新使员工因颈椎问题导致的病假天数减少42%。更值得借鉴的是北欧企业推行的"站立会议"文化,通过改变传统办公场景的物理空间布局,有效打断持续性前倾行为。

六、进化人类学的深层思考

从人类进化史视角观察,颈椎前倾现象折射出生物进化与文化演进的速度失衡。英国剑桥大学人类学系的研究指出,现代人每日平均低头时间(约4.7小时)相当于原始人类300年的进化积累量。这种体态变异实质上是神经骨骼系统对数字文明的本能适应,但解剖结构的进化滞后性导致代偿机制崩溃。

这种失衡在青少年群体表现尤为突出。法国国家健康研究院的追踪研究显示,12-18岁青少年的颈椎曲度消失速度是30年前同龄人的7倍,这种加速退变正在改写人类脊柱的发育轨迹。更令人忧心的是,澳大利亚墨尔本大学的比较解剖研究证实,当代年轻人的寰枢关节形态已出现统计学显著的变异特征。

人类正在经历前所未有的体态革命。从智能手机的震动提醒到人工智能的姿势矫正,从办公空间的重新设计到公共卫生政策的创新,对抗八字颈的斗争本质上是现代文明对自身发展副作用的修正。未来研究应着重关注神经可塑性在体态矫正中的上限,以及基因编辑技术对骨骼重塑的潜在可能。在这场无声的体态保卫战中,每个低头瞬间都是对生命质量的投票,正如古希腊医圣希波克拉底所言:"人体结构的和谐,是健康最忠实的守望者。