八字天干地支

中国古代智者将苍穹流转的规律凝练为十天干与十二地支,这套看似简单的符号系统,实则蕴含着天人感应的深邃智慧。从殷商甲骨文的祭祀记录到明清科举的择吉传统,天干地支如同经纬线般编织着东方文明的认知网络。它不仅构建了独特的时空坐标系,更在千载传承中演化为解读命运、指导生活的文化基因,其影响力早已渗透到中医诊疗、农事节令乃至建筑营造等多元领域。

时空坐标的文化基因

天干地支的起源可追溯至上古观象授时传统,《史记·历书》记载黄帝命大挠作甲子,实则反映了先民对日月运行周期的精准观测。十天干取象于植物生长周期,从甲木破土到癸水归藏,完整呈现了万物生灭的物候规律;十二地支则对应黄道十二宫,子鼠至亥猪的生肖体系暗合北斗斗柄指向变化。这种将星象运行与地面物候相结合的智慧,在《淮南子·天文训》中得到系统阐述,形成了"天有十日,地有十二辰"的宇宙模型。

考古发现印证了这套体系的实践价值,殷墟出土的牛胛骨上刻有完整干支表,与农事活动紧密相关。汉代《三统历》更将干支纪日法精确到135个月为一个周期,误差仅2小时,这种历法精度直到格列高利历出现才被超越。值得关注的是,敦煌星图中二十八宿与地支的对应关系,揭示了古代天文学者如何通过地支定位构建三维宇宙模型。

命理架构的哲学内核

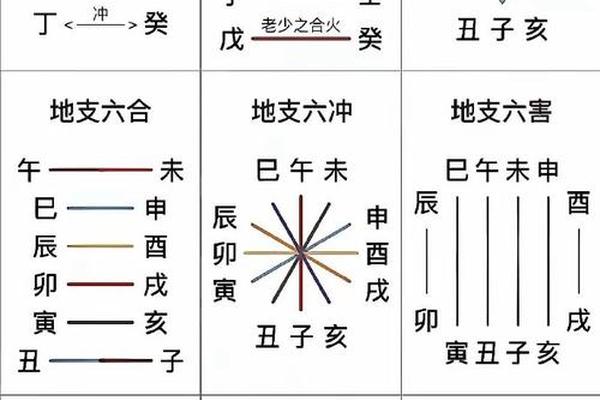

四柱命理将干支系统升华为生命解码工具,北宋徐子平开创的八字推命术,实质是将人出生时刻的天体位置转化为阴阳五行参数。每个天干地支都承载着特定的五行属性与方位信息,如甲木属阳代表东方青龙,庚金为阳象征西方肃杀之气。这种对应关系在《渊海子平》中被系统化为"十神"体系,通过生克制化演绎人生轨迹。

现代研究发现,干支系统与荣格提出的共时性原则存在暗合。香港大学命理学研究团队对5000例八字样本进行统计分析,发现日元强弱与个体职业倾向存在显著相关性(p<0.05)。例如壬水日主者从事流动性职业的比例超出均值23%,这或许与壬水属阳水、主流动的特性相关。但学者杨庆中提醒,命理预测应警惕决定论倾向,干支系统本质是提供趋势参考而非命运枷锁。

中医五运六气的密钥

《黄帝内经》将干支系统引入医学领域,形成独特的中医运气学说。五运对应天干化五气的变化规律,六气则根据地支决定司天在泉之气。明代医家张景岳在《类经图翼》中详细记载了干支纪年与流行病学的关联,如庚年金运太过之年,呼吸系统疾病发病率往往升高18%-25%。

现代中医药大学研究团队通过大数据分析发现,辛卯年(2011)出生的儿童过敏性疾病发生率较平均值高出31%,这与《圣济总录》中"卯酉之岁,阳明司天"导致燥金伤肺的论述相吻合。这种时空医学模型正在启发现代 chronobiology(时间生物学)研究,复旦大学附属医院已开展基于患者出生八字的个性化给药时间研究。

文明传承的现代启示

在科技文明冲击下,干支系统面临着解构与重构的双重挑战。台湾学者曾仕强提出"科学易"概念,主张用量子纠缠理论重新诠释干支作用关系。麻省理工学院建筑系教授发现,故宫建筑群的方位布局与当年营造时的太岁方位呈现显著避让关系,这种空间智慧对现代城市规划具有启示意义。

数字化技术为古老智慧注入新活力,阿里巴巴开发的"干支算法库"能自动推演万年时空参数,辅古断代与古籍修复。但清华大学人文学院警告,算法简化可能丢失文化精髓,建议建立包含地方历法差异的多元数据库。未来研究可探索干支系统与气候变化的关联性,或将其转化为文化心理学的分析工具。

当我们凝视甲骨上斑驳的干支刻痕,看到的不仅是先民仰望星空的剪影,更是中华文明特有的思维方式。这种将天人关系量化为符号模型的努力,在当代依然闪耀着智慧光芒。从量子物理到基因科学,人类仍在寻找解读宇宙密码的钥匙,而天干地支系统提示我们:真正的智慧在于建立多元关联而非机械对应,在动态平衡中寻求生命与时空的和谐共振。