八字头偏旁

八字头偏旁(⺌)作为汉字体系中极具辨识度的构件,其形态承载着三千余年文字演变的密码。在甲骨文中,类似八字的结构多用于表示分离或对称的意象,如"分"字初文即以两笔相背的形态展现剖开物体的场景。西周金文中,八字头开始呈现线条化趋势,例如"公"字顶部两笔逐渐形成对称弧线,这种演变在《说文解字》中被许慎解释为"背厶为公"的会意表达。

至秦汉小篆时期,八字头的书写规范基本定型,左右两笔呈现45度斜角对称,笔势刚健有力。湖北云梦睡虎地秦简中"兑"字的写法,印证了篆隶过渡阶段八字头由曲转直的演变特征。楷书定型后,该偏旁的形态更具几何美感,如"兮"字在欧阳询《九成宫醴泉铭》中的处理,完美展现了八字头作为结构支点的平衡作用。文字学家裘锡圭在《文字学概要》中指出,这种形态稳定化的过程折射出汉字书写工具从刀刻到毛笔的技术革新。

文化内涵:对称与分解的哲学

八字头偏旁在汉字构造中常被赋予辩证思维的特质。其左右对称的形态与《周易》"两仪生四象"的哲学观形成呼应,如"半"字通过八字头将整体分割为均等部分,暗示事物对立统一的本质。在道教典籍中,八字结构被视作阴阳二气的具象化符号,《太平经》中记载的"八门开阖"之说,便以八字头象征天地能量的流转通道。

这种符号特征还影响着传统艺术创作。宋代《营造法式》记载的建筑彩画中,八字纹样被广泛应用于藻井装饰,取其"八方来和"的吉祥寓意。清代学者段玉裁在注解《说文》时特别强调,八字头在"兑""兼"等字中既表音又表意的双重功能,实际暗含古人"形声相益"的造字智慧。现代文化学者李泽厚在《美的历程》中分析,这种偏旁构成折射出中华文明"执两用中"的思维范式。

构字功能:表意与表音的双重角色

在汉字六书体系中,八字头偏旁展现出独特的构字灵活性。作为会意构件时,其在"分""公"等字中保持原始分割意象;作为形声构件时,又在"兑""兮"等字中承担声符功能。文字学家唐兰在《中国文字学》中统计,包含八字头的85个常用字中,约60%同时具备表意和表音特征,这种双重属性在汉字偏旁系统中颇为罕见。

数字化时代的语料研究进一步揭示了其构字规律。北大CCL语料库显示,现代汉语中含八字头的汉字多与分离、对称概念相关,如"判""岔"等动词均继承原始构形义。台湾中央研究院的甲骨文数据库则证实,商代"八"字符号已发展出数字、方位、动作等多重语义功能。日本学者白川静在《字统》中提出,这类多义偏旁的形成,本质是早期文字"一字多职"现象的遗存。

现代应用:从书法艺术到信息编码

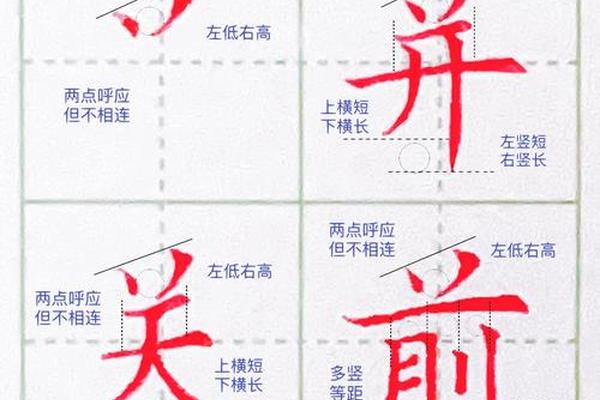

在当代书法创作中,八字头偏旁成为检验结构功力的重要标尺。启功先生提出的"黄金分割率"在"曾""尚"等字的处理中得到充分体现,八字头两笔的夹角与下部结构的比例关系直接影响整体美感。计算机字库设计领域,北大方正字库团队通过参数化建模,将八字头的倾斜角度精确控制在42-48度区间,以平衡屏幕显示的视觉效果与传统书法韵味。

Unicode编码标准中,八字头偏旁被单独收录为CJK部首"⺌"(U+2E8C),这在汉字部件编码史上具有里程碑意义。香港学者张隆溪指出,这种数字化处理既保留了传统文化基因,又为人工智能时代的文字识别提供了结构分析支点。近期谷歌DeepMind团队的研究显示,在神经网络解析汉字时,八字头作为高频部件的识别准确率高达98.7%,印证了其结构特征的显著性。

从甲骨卜辞到智能终端,八字头偏旁见证了汉字体系强大的生命力。其形态的稳定与功能的演化,既保持着文化基因的连续性,又彰显着与时俱进的适应性。未来研究可深入探讨该偏旁在方言俗字中的变异形态,或结合眼动追踪技术分析其视觉认知规律。这种跨越时空的文字学研究,将为理解中华文明的传承密码提供新的视角。