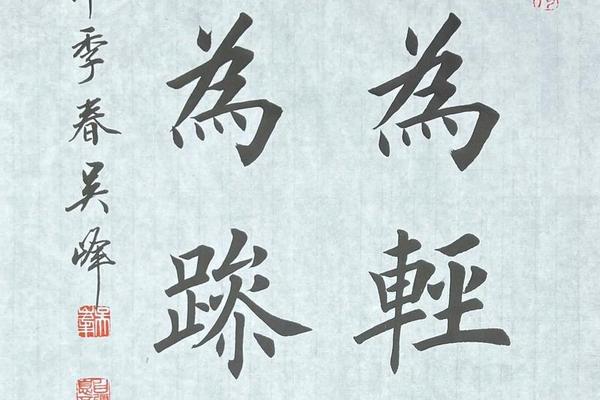

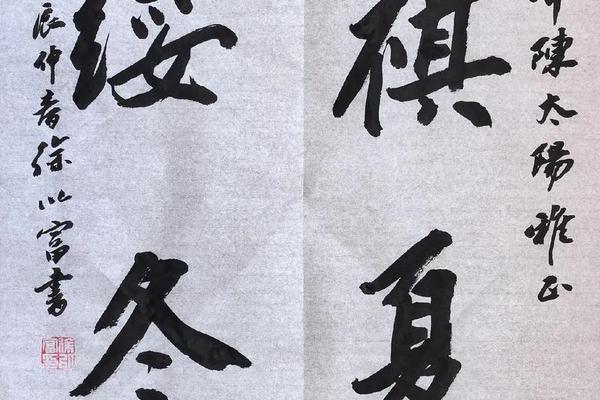

八字书法作品欣赏

八字书法作为汉字艺术的精粹载体,其单字结构的平衡与章法布局的节奏,构成了独特的视觉韵律。宋代书法家米芾在《书史》中强调"作字须有骨力",这种骨力在八字作品中体现为笔锋的顿挫与墨色的浓淡变化。例如《兰亭序》中"永和九年"的起笔,通过提按的轻重对比,呈现出时间流动般的动态美感。现代书法理论家邱振中曾指出,这种线性运动不仅是技术的展现,更是创作者心绪的物化轨迹。

从墨法层面观察,八字书法作品的墨色层次往往暗合阴阳哲学。明代董其昌提出的"墨分五彩"理论,在八尺宣纸的方寸之间得到充分实践。以傅山《丹枫阁记》为例,枯润相间的墨色处理使"丹心碧血"四字产生虚实相生的空间感。当代艺术史学者白谦慎认为,这种墨色变化实际上构建了二维平面上的三维景深,让静态文字具备了戏剧性的叙事张力。

二、哲学意蕴与文化传承

八字书法作品常被赋予"天人合一"的哲学内涵。汉代蔡邕在《九势》中提出的"书肇于自然"理念,在诸如怀素《自叙帖》"忽然绝叫三五声"的狂草中得以印证。这种创作状态超越了单纯的技法表现,成为艺术家与宇宙对话的精神仪式。日本学者中田勇次郎在《中国书法理论史》中指出,八字符幅的空间分割实际上暗合《周易》八卦的方位布局,形成微观的宇宙模型。

在文化传承维度,八字书法承载着文人士大夫的价值取向。苏轼《寒食帖》中"自我来黄州"的八字开篇,既是个体生命的沉痛自述,也是宋代文人集体精神困境的缩影。清代碑学大师康有为认为,这种"以书见志"的传统使得八字作品成为历史记忆的特殊载体。现代学者朱良志在《中国美学十五讲》中强调,书法中的留白不仅是艺术构成,更是"空故纳万境"的哲学表达。

三、形式结构的现代性解构

当代书法创作对八字形制进行了突破性探索。徐冰的《天书》系列通过解构汉字笔画,在保持八字框架的同时颠覆传统语义系统。这种实验性创作印证了法国哲学家德里达关于"文字本身就是图像"的论断。中央美院教授邱志杰指出,当文字脱离实用功能后,其造型本身就成为观念表达的独立媒介。

数字技术的介入为八字书法带来新的可能性。清华大学未来实验室开发的AI书法系统,能够分析王铎《拟山园帖》的章法规律,生成既传统又现代的八字组合。这种技术革新引发学界热议:台湾学者蒋勋担忧机器书写会消解"人的温度",而德国汉学家雷德侯则认为这是书法史自然演进的新阶段。这种争议恰恰证明八字书法在当代仍具有旺盛的生命力。

四、审美教育与社会功能

八字书法在美育领域发挥着独特作用。日本教育学家平山郁夫研究发现,临摹八字作品能显著提升青少年的空间感知能力。台北故宫的书法教育工作坊,通过解析赵孟頫《赤壁赋》的结字规律,帮助参与者理解传统文化中的中庸之道。这种教育模式证明,书法欣赏不仅是艺术熏陶,更是思维方式的培养。

在公共艺术领域,八字书法正成为城市空间的文化符号。贝聿铭设计的苏州博物馆,将文徵明"吴门四家"的八字诗句镌刻于玻璃幕墙,实现古典美学与现代建筑的对话。社会学家费孝通曾预言,这种古今融合的文化景观将成为维系民族认同的重要纽带。韩国首尔的中国文化中心通过八字书法展,成功搭建起跨文化理解的桥梁,印证了书法艺术的普世价值。

八字书法作为中华文明的活态遗产,其艺术价值既存在于笔锋流转的刹那,也延展于文化传承的长河。从米芾的骨力论到徐冰的观念创作,从私塾教育的描红本到城市空间的装置艺术,这种独特的艺术形式始终保持着与时俱进的活力。未来的研究或可深入探讨数字媒介对书法本体的影响,以及全球化语境下汉字艺术的传播路径。当我们在博物馆凝视那些历经千年的八字真迹时,看到的不仅是墨迹的沧桑,更是文明基因的永恒跃动。