排八字排盘

中国古代的命理体系中,八字排盘作为核心方法论,承载着千年文明对命运规律的探索。这种以出生年月日时为基础的四柱推算法,最早可追溯至汉代《淮南子》中"天人感应"的哲学思想,经唐代李虚中发展至以时辰定命格,最终在宋代徐子平手中形成完整体系。《四库全书》评其"穷天地之数,尽人事之变",足见其在传统文化中的特殊地位。现代学者张岱年指出,八字理论本质上是将时间维度具象化为阴阳五行的符号系统,体现了古代"时空统一"的宇宙观。

这种命理系统的发展与农耕文明密不可分。古人观测日月星辰运行,发现节气更迭与作物生长存在规律性对应,逐渐形成"天地人三才合一"的思维模式。宋代沈括在《梦溪笔谈》中记载:"凡推命者,必先察日辰之旺衰,次辨五行之生克",说明当时已形成完整的推演框架。值得关注的是,八字理论虽带有神秘色彩,但其对个体差异的关注,与当代心理学中的"个体特质论"存在思维共鸣。

四柱架构的符号系统

八字排盘的核心在于将出生时间转化为天干地支构成的四组符号,每组包含一个天干和一个地支,分别代表年、月、日、时四个维度。这种六十甲子循环体系,本质上是十进制与十二进制的数学结合。天干象征阳性能量流动,地支对应阴性能量形态,二者组合构成120种基本命理单元。台湾学者曾仕强研究发现,这种符号组合与现代基因学中的碱基配对存在形式相似性,虽本质不同,但都试图用有限元素解释无限可能。

每个干支符号都对应特定的五行属性与方位象征。例如甲木属阳,象征参天大树;癸水属阴,喻指雨露之水。这种符号系统并非简单对应,而是存在复杂的生克制化关系。香港风水大师宋韶光曾举例说明:当命局中火元素过旺,需以水制火,但若水势过猛,又需土来制衡,展现动态平衡的哲学思维。这种系统思维模式,与当代控制论中的负反馈调节原理不谋而合。

命理推演的实践逻辑

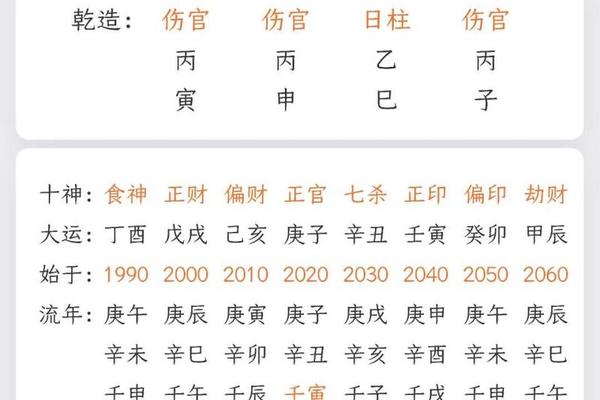

在实际排盘过程中,命理师需综合考量"十神"关系和"大运"流转。"十神"系统将日干与其他干支的关系划分为比肩、劫财等十种角色,构建出个体的人际网络模型。日本汉学家中村璋八研究发现,这种关系分类与荣格心理学中的原型理论存在对应关系,都试图揭示人类行为的深层模式。例如"正官"代表社会规范,对应超我人格;"食神"象征创造力,类似本我表达。

大运推算则体现了时间维度对命运的影响。每十年转换的运势周期,既包含天体运行规律,也暗合人体生理节律。美国人类学家史蒂芬·菲尔德在《中国命理学中的时间观》中指出,这种周期理论比西方占星术更强调动态发展,每个大运都与特定人生阶段的心理需求相契合。例如青年期的"印运"对应求知需求,中年"财运"反映事业追求,具有现实指导意义。

现代视角的科学审视

当代研究者对八字命理持多元态度。清华大学科学史系教授吴国盛认为,应将其视为古代数术模型而非预测工具。统计学家黄一农通过大数据分析发现,某些五行组合确实与职业选择存在弱相关性,但相关系数不足0.3。这种现象可能源于文化暗示效应,如同心理学中的"自证预言",个体在潜移默化中向命理暗示靠拢。

神经科学的最新进展为命理研究提供新视角。fMRI脑部扫描显示,当被试者接触与自身命理相符的信息时,前额叶皮层激活程度显著提高。这或许解释为何命理咨询能产生心理安慰效应。但英国心理学家理查德·怀斯曼警告,过度依赖命理预测可能导致决策惰性,削弱个体的主观能动性。

文化传承的当代价值

在文化复兴背景下,八字命理正经历创造性转化。台湾大学开设的"命理数术与现代管理"课程,尝试将五行生克原理应用于团队建设。某互联网公司的人事测评系统,创新性地将十神关系量化为管理风格指标。这些实践虽存争议,却为传统文化注入新活力。需要警惕的是商业化运作中的夸大宣传,某地工商部门2022年查处的"AI算命"诈骗案,正是滥用传统文化的反面案例。

跨学科研究为命理学开辟新路径。复旦大学哲学系与数学学院合作的项目,正尝试用拓扑学重构命理模型。这种"去神秘化"的研究,可能催生新的认知科学范式。正如李约瑟在《中国科学技术史》中所言:"中国古代的有机自然观,或许能为现代科学困境提供启示。

本文通过对八字排盘的历史演进、符号系统、推演逻辑及现代转化的多维解析,揭示其作为文化基因的独特价值。在理性与迷信的辩证中,我们既要摒弃宿命论的消极成分,也要珍视其中蕴含的系统思维遗产。建议后续研究可侧重数理模型的现代化重构,以及文化心理机制的实证分析,使传统智慧在科学框架下焕发新生。毕竟,真正的命运哲学,终将指向对自我认知的深化与生命智慧的提升。