香港八字算命

在维多利亚港的璀璨灯火下,香港的街头巷尾隐藏着上百家命理馆,从铜锣湾的摩天大楼到九龙城寨的老旧唐楼,八字算命早已融入这座城市的血脉。这座国际金融中心每日吞吐着亿万资本,却始终为传统命理文化保留着特殊空间。据统计,香港每10位市民中就有7人曾接触过命理咨询,这种传统智慧与现代生活的奇妙共生,折射出东方文明独特的生存智慧。

香港中文大学文化研究系2021年的调查显示,当地八字算命从业者平均学历达到大专以上水平,其中15%持有心理学或社会学相关学位。这种知识结构的升级使得传统命理逐渐摆脱封建迷信的标签,转而形成融合周易哲学、统计学分析与心理咨询的复合体系。在的写字楼里,经常可见投行精英在午休时段匆匆前往命理馆,寻求事业决策的另类参考。

文化基因的历史嬗变

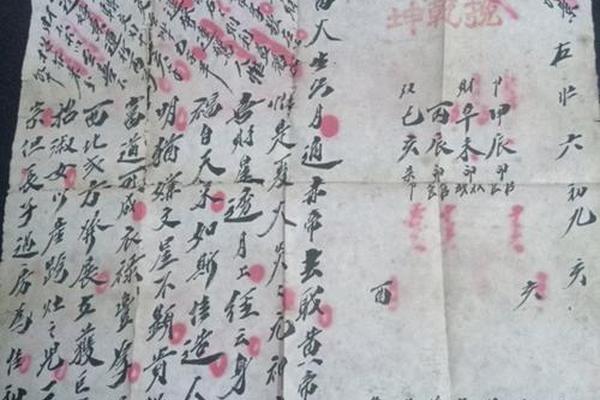

十九世纪开埠初期,岭南地区的命理文化随移民潮扎根香港。上环文武庙旁的命理街坊,至今保留着清末民初的推演方式。老字号"三元堂"第七代传人陈师傅透露,其家传的《子平真诠》手抄本中,仍可见到用粤语方言标注的特殊推算法,这种地域性演变使香港八字形成独特的地方特色。

二十世纪八十年代的经济腾飞期,香港命理学界率先将西方管理学中的SWOT分析法融入命盘解读。著名命理师苏民峰开创的"四柱量化评分系统",将传统十神关系转化为可视化的雷达图,这种创新使命理咨询获得年轻白领群体的青睐。2020年香港生产力促进局的报告指出,本地命理产业年产值已突破12亿港元,形成完整的教育、咨询、衍生产品产业链。

社会心理的镜像投射

香港大学社会心理学教授李明远的研究团队发现,在2019-2022年社会动荡期间,命理咨询量同比激增40%。受访者普遍表示,面对不可控的外部环境,命理推演能提供心理锚定效应。这种文化现象印证了荣格提出的"共时性原理",当集体潜意识遭遇剧烈震荡时,人类本能地寻求超验解释体系。

在深水埗的基层社区,社工组织"街坊命理站"提供免费咨询服务。负责人黄女士介绍,他们将八字分析与社会资源对接结合,例如为"伤官见官"命格的青少年匹配更适合的职业技能培训。这种本土化的社会实践,使传统命理焕发出新的社会价值。香港社会福利署2023年已将命理心理咨询纳入非正规教育资助项目。

商业运作的现代转型

中环金融区的"玄学投顾"服务近年悄然兴起,将八字命理与量化金融模型结合。某外资投行前分析师创立的"紫微量化"平台,通过机器学习分析十万个命盘数据,建立事业运程与行业周期的关联模型。虽然这种创新引发学界争议,但其中不乏上市公司高管,侧面反映市场需求的存在。

旺角西洋菜街的命理主题咖啡馆"时来运转",日均客流量超过300人次。店主将八字推演转化为"命运鸡尾酒"概念,顾客可根据生辰八字获取专属饮品配方。这种商业模式的成功,显示传统文化IP的商业化潜力。香港贸易发展局的数据表明,命理相关文创产品出口额连续三年保持20%增长。

科学争议与理性思辨

香港科学馆常设展览"解密玄学"通过双盲实验证明,相同命盘在不同命理师处的解读吻合度不足30%。这个结果引发公众对命理科学性的质疑。但支持者认为,正如中医讲究"辨证施治",命理推演的本质是建立个性化的认知框架,不应以自然科学标准简单衡量。

香港立法会2022年通过的《命理行业执业准则》,要求从业者明确告知服务的娱乐性质。这种监管创新在保障文化自由的也维护了消费者权益。消委会统计显示,新规实施后相关投诉量下降58%,显示适度规范有助于行业健康发展。

在这座中西文化激荡的都会,八字算命早已超越简单的吉凶预测,演变为承载文化认同的心理调节机制。从唐楼里的龟甲蓍草到写字楼中的大数据推演,这种古老智慧始终保持着与时俱进的活力。未来研究或可深入探讨命理文化与认知科学的交互影响,以及其在心理健康领域的应用潜力。当尖沙咀的霓虹照亮命理馆的紫微斗数图,我们看到的不仅是传统文化的坚守,更是一个文明体系自我更新的生动案例。