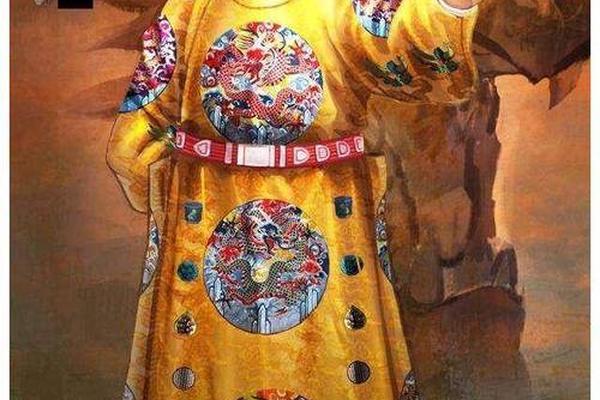

崇祯八字

崇祯帝朱由检,明朝第十六位皇帝,其执政十七年间的历史充满矛盾与争议。作为末世之君,他励精图治却难挽狂澜,性格刚毅却屡遭背叛,这种宿命般的悲剧性,在传统命理学视角下呈现出独特的解释空间。通过分析其八字命盘(辛亥年、甲午月、乙未日、丁丑时),我们得以窥见天干地支交错的命理格局如何与历史进程产生共振,为解读这位帝王的人生轨迹提供新的视角。

命局结构与历史宿命

崇祯八字呈现典型的"乙木参天"格局,日主乙木坐未土得库根,月令午火透出丁火,构成木火通明之象。这种格局本主聪慧明断,但年柱辛亥的"金水相生"形成对冲,金气克伐木根,埋下刚极易折的隐患。命理学者梁湘润在《子平真诠评注》中指出:"乙未日生人,未为木库却藏丁火,木性焦躁而易生变数"。

这种命理特质投射于历史,表现为崇祯帝"事必躬亲"与"疑心过重"的双重性格。他十七年间更换五十位内阁大臣,既体现乙木的进取心,也反映金水伤官带来的信任危机。地支午未相合化为火,加剧了命局的燥热之气,对应其在决策中常显急躁,如对袁崇焕的处置便显露这种"火灼金销"的决绝。

五行生克与性格映射

八字中金木交战的格局尤为显著。年柱辛金透出,与月干甲木形成"阳金克阳木"的激烈对抗,这在命理学中被称为"悬针煞"。台湾学者何重建在《帝王命谱》中分析:"这种结构往往导致主体陷入持久对抗,崇祯帝与文官集团的紧张关系,正是这种命理特征的现实投射。

五行配置中,水元素仅藏于年支亥中,导致命局"润下不足"。对应历史记载中崇祯"不纳谏言"的性格缺陷,《明史》评其"性多疑而任察,好刚而尚气"。但午火制金、丁火炼金的组合,又赋予其"宵衣旰食,殚心治理"的勤政特质,这种矛盾性恰是五行制化关系的生动体现。

大运流年与国运起伏

崇祯登基时正值丙申大运(1627-1636),丙火透干引发原局"火炎土燥",这十年间明朝虽推行改革却收效甚微。1636年转入丁酉大运,运支酉金与原局丑未构成"三刑",命理上主动荡加剧。恰逢此年皇太极改国号为清,农民起义已成燎原之势,印证了运程转变与国运转折的同步性。

1644甲申年的流年组合更具深意。岁君甲木透出引发"三甲争辛"的比劫夺财,地支申金与原局构成"申亥相害"。《三命通会》云:"劫财见官,破败立至",这与李自成破京、吴三桂降清的历史节点形成奇妙对应。命理学者徐乐吾曾言:"甲申流年冲克命局根基,实为气数尽处。

命理争议与历史反思

对于崇祯八字的解读,学界存在不同声音。香港中文大学科授认为:"将王朝兴衰归因于个人命理,忽视了制度性积弊与社会结构矛盾。"但南开大学历史学院教授李治安指出:"命理分析为理解历史人物的行为模式提供了文化心理学视角,具有独特的解释价值。

这种争议本身反映出命理学的阐释边界。崇祯八字中的"七杀无制"确实对应统治失控,但气候小冰期、白银危机等客观因素同样关键。正如社会学家黄一农在《两头蛇》中所强调的:"任何单一解释框架都难以完整重构历史真相,命理分析应作为多维视角中的补充性工具。

崇祯帝的八字命盘犹如一面多棱镜,既折射出传统命理学的解释逻辑,也映照着明清鼎革之际的复杂历史语境。通过五行生克、大运流转的分析,我们得以理解特定文化语境下对历史人物的认知范式,同时也警示着命理阐释的局限性。未来研究可进一步结合社会经济学视角,探讨命理格局与制度环境如何交互作用,这将为历史人物研究开辟更富张力的学术空间。崇祯的命运悲剧,本质上是个人特质与时代洪流共振的结果,这种共振在八字命盘中留下的印记,至今仍值得深思。