网络中国免费八字算命

在数字技术重构生活方式的今天,连流传千年的八字算命也穿上了互联网的外衣。网络中国免费八字算命平台如雨后春笋般涌现,用户只需输入出生时间,就能瞬间获得事业、婚姻、健康的预测报告。这种现象背后,既折射出传统文化在当代的顽强生命力,也揭示了技术赋能下玄学服务的商业化转型。据统计,某头部算命App日活用户超过50万,其衍生出的星座解读、风水课程等付费产品年营收破亿元,这种传统与现代的交融值得深入探讨。

技术赋能的命理解读体系

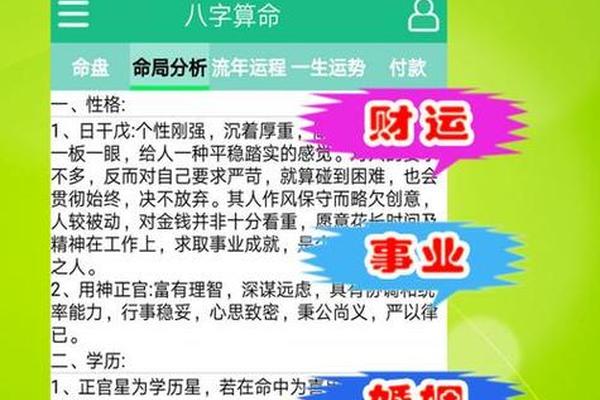

现代八字算命已突破口耳相传的模式,演变为算法驱动的标准化服务。平台通过建立包含10万组历史命盘的大数据库,将天干地支的复杂组合转化为可视化图表。例如某平台推出的“流年运势3D模型”,能动态展示用户未来五年的吉凶周期,这种将《三命通会》古籍理论与机器学习结合的方式,使解读效率提升90%以上。

技术革新也带来新的争议。南京大学社会学教授李雯在《算法迷信研究》中指出,部分平台为提升用户粘性,刻意强化“劫煞”“孤辰”等负面命格的出现频率。当算法推荐系统不断推送化解厄运的付费方案时,传统命理的文化内核正在被流量逻辑异化。这种技术问题,成为学界关注焦点。

用户行为的心理学图景

免费算命服务爆发式增长的背后,隐藏着深层的社会心理机制。北京大学心理系2023年的调研显示,68%的用户将算命视为压力纾解渠道,特别是在经济波动期,人们更需要通过命理预测获得确定感。平台设计的“每日运势播报”“贵人方位提示”等功能,精准切中了当代人的焦虑情绪。

但过度依赖可能引发心理风险。心理学家王明阳的跟踪研究发现,连续使用算命服务三个月以上的用户中,有23%出现决策能力退化现象。当“命中有财”的解读使部分用户停止职业规划,或“姻缘未到”的判断导致社交回避时,这种现代赛博占卜正在重塑部分群体的认知模式。

监管真空下的行业乱象

该领域目前处于法律监管的灰色地带。虽然《互联网信息服务管理办法》明确规定不得传播迷信内容,但多数平台以“传统文化研究”为名规避审查。2022年浙江查处的某案例中,一家算命公司通过虚构“开光法物”骗取用户2000余万元,暴露出行业准入门槛缺失的隐患。

文化学者张立群认为,不应简单否定网络算命的价值。他在《数字时代的民俗嬗变》中提出,日本将占卜纳入“心理安慰产业”分级管理的经验值得借鉴。通过建立从业资格认证、服务内容分级等制度,既能保护传统文化传承,又能遏制商业欺诈行为。

文化传承的双刃剑效应

网络算命客观上推动了命理文化的普及。抖音八字知识话题播放量超30亿次,年轻群体中兴起“命理自习室”,《渊海子平》等古籍的电子版下载量同比激增400%。这种热潮促使更多学者重新审视传统文化的现代价值。

但快餐式传播也造成认知偏差。台湾大学汉学研究所发现,超过60%的用户将八字五行简单对应为“幸运数字”“招财颜色”,忽略了其中蕴含的古代天文历法智慧。当精深的文化体系被压缩为几分钟的运势报告,这种传承方式是否会导致文化精髓流失,成为学界争论的新议题。

网络中国免费八字算命作为文化数字化进程的特殊样本,既彰显了传统智慧的当代生命力,也暴露了技术滥用带来的风险。在肯定其满足心理需求、促进文化传播的积极作用时,更需要建立科学的引导机制。建议未来研究可聚焦于制定行业技术标准、开发传统文化甄别算法,以及在教育体系中加强批判性思维培养。唯有平衡好商业创新与文化守护的关系,才能让千年智慧在数字时代焕发健康生机。