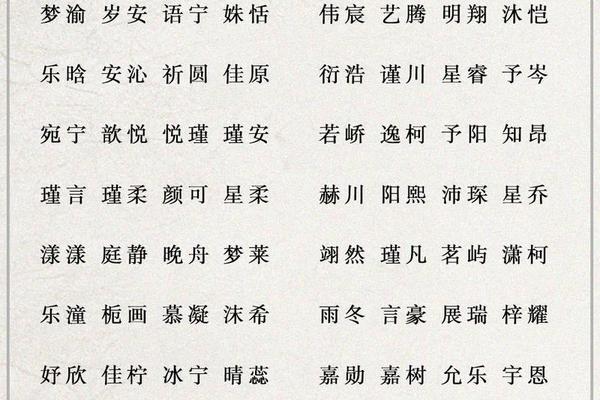

名字 八字

从殷商甲骨文中的氏族符号,到现代父母翻阅典籍的郑重其事,姓名始终承载着超越符号的文化密码。在东方文化体系中,这种命名传统与生辰八字形成的命理系统相互交织,构成了独特的文化认知范式。台湾学者黄一农在《姓名学与命理文化》中指出,这种将音形义与时空坐标结合的文化现象,本质上是人类试图通过符号系统把握未知命运的心理投射。

二、姓名结构的文化解码

中国传统姓名学讲究"音形义"三位一体。音律方面,清代学者王引之在《经义述闻》中记载,古人取名注重平仄相谐,避免"拗口之音"。现代语音学研究证实,特定音节组合确实能引发不同的心理联想。就字形而言,《说文解字》记载的"六书"造字法为姓名构造提供了文化原型,如"王"字三横代表天地人三才贯通。

这种文字游戏在当代演化出新的形态。2019年清华大学社会学院的研究显示,90后父母更倾向使用生僻字或拆解重组传统文字,这种创新既是对文化传统的解构,也暗含着对个性化命理符号的追求。香港风水师陈朗曾指出,现代姓名学正在形成融合传统文化与时尚元素的混合体系。

三、八字命理的数理逻辑

生辰八字的推演体系建立在天干地支的复杂运算之上。宋代命理典籍《渊海子平》详细记载了五行生克与十神关系的推演公式。当代数学研究者李永乐通过建立数学模型验证发现,八字系统中天干地支的排列组合确实符合概率统计学规律,这为传统命理提供了新的解读维度。

但需要警惕伪科学化的认知偏差。台湾中央研究院2018年的跨学科研究指出,八字命理中"用神"的确定存在显著的主观判断成分。研究团队对300位命理师的案例分析显示,相同八字的用神判断一致性仅为42%,这种不确定性提示着命理系统的文化象征意义大于实际预测功能。

四、命名实践的社会镜像

姓名与八字的结合深刻反映着社会变迁。民国时期姓名中频繁出现的"建国""振华",到改革开放后的"宇航""子轩",每个时代的命名特征都对应着特定的集体心理。复旦大学社会心理学教授周晓虹的研究表明,这种命名流变实质是社会价值观在个体符号层面的投射。

商业社会的介入催生了新的产业形态。深圳某命名机构的数据显示,2019年高端命名服务均价达2.8万元,客户群体中企业主占比65%。这种消费现象既包含对传统文化的追慕,也暗含通过符号资本获取竞争优势的现实诉求。但香港中文大学黄慧贞教授提醒,过度商业化的命名服务可能导致文化意义的空心化。

五、文化符号的现代重构

在科技与传统的碰撞中,姓名八字系统正在经历创造性转化。阿里云推出的AI命名系统,通过大数据分析实现了传统文化元素的算法重构。但这种技术路径也引发争议:南京大学文化遗产研究所的测试显示,AI生成的"高分名字"在文化意涵维度得分普遍低于传统命名师作品。

跨文化比较提供了新的认知视角。日本学者中村元在《东方民族的思维方法》中指出,相比西方星座体系,八字系统更强调时空要素的动态平衡。这种差异本质上是农耕文明与海洋文明在认知范式上的分野,为理解文化多样性提供了重要切口。

符号背后的认知图式

姓名与八字的千年对话,本质上映射着人类对确定性的永恒追寻。从甲骨灼兆到量子计算,改变的是认知工具,不变的是对生命意义的探求。当下需要以更开放的姿态,在保持文化基因的同时实现创造性转化。未来研究可着重于跨文化比较研究,或探索传统文化符号与神经认知科学的交叉领域,这将为理解人类认知模式开辟新路径。在符号与命运的辩证关系中,我们终将发现:真正决定命运的,或许不是姓名八字本身,而是这些文化符号激发的心理能量与行为选择。