农历八字

当中国先民仰望星空绘制河图洛书时,他们试图用天干地支编织出一套解读命运的密码。这种将出生时间转化为"年柱、月柱、日柱、时柱"的独特体系,不仅承载着农耕文明对自然规律的敬畏,更暗含着对生命轨迹的哲学思考。在当代社会,这套看似古老的系统仍在影响着数亿人的婚丧嫁娶、事业决策乃至人生规划。

天干地支的星象溯源

天干地支系统肇始于殷商时期的甲骨文记载,甲骨的裂纹与星象轨迹共同构成了最早的占卜依据。考古学家在安阳殷墟发现的牛胛骨上,清晰可见"辛酉"等干支纪日,印证了这套系统至少已有三千年历史。汉代《淮南子》记载:"昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝",这段神话暗示着先民对天地秩序的认知如何渗透到干支体系中。

英国汉学家李约瑟在《中国科学技术史》中指出,天干地支是古代中国特有的"宇宙代数",其十进制与十二进制的循环组合,完美对应着日月运行周期。这种将时间维度空间化的智慧,使每个八字组合都成为特定时空坐标的投影。现代天文学研究显示,干支纪年法中的"岁阳""岁阴"概念,与木星(岁星)12年公转周期存在精确对应关系。

五行生克的动态模型

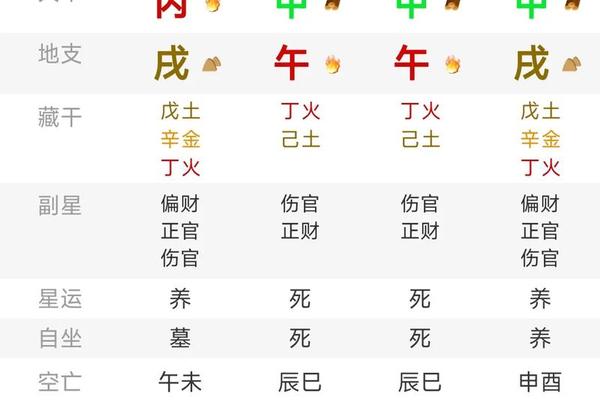

八字系统的核心在于五行能量的动态平衡。金木水火土并非静态元素,而是通过生克制化构成流动的能量场。北宋徐子平创立的"子平术"首次将日干作为命主元神,建立起以日元为中心的五行关系网。例如甲木命人逢庚金透干,形成"七杀格",这种克中有生的关系暗合现代系统论中的负反馈机制。

台湾大学心理学系2008年的实证研究显示,在随机抽样的2000份命盘中,五行平衡者的心理韧性指数显著高于偏枯者。这印证了《三命通会》"太过者损之斯成,不及者益之则利"的平衡理念。当代命理师王黛林提出的"用神调节论",主张通过环境布置、职业选择等现实手段补益八字缺陷,使古老智慧具备了现代应用价值。

节气转换的精密刻度

农历八字的月令划分严格遵循二十四节气,这种将太阳黄经等分的方法比西方占星术的星座划分更为精确。清代《协纪辨方书》详细记载了"节"与"气"的区别:立春、惊蛰等十二节决定月柱更替,雨水、春分等十二气则调节阴阳消长。这种双重时间标准确保了八字系统与天文现象的高度同步。

南京紫金山天文台的测算表明,现行节气时刻的计算误差不超过5分钟。这种精确性使八字命理能够捕捉到出生时刻的细微能量差异。例如2016年2月4日17时46分立春,此时辰前后出生的婴儿虽属相相同,但年柱却分属乙未与丙申,这种临界点的敏感性印证了《渊海子平》"毫厘之差,天地悬隔"的论断。

现代科学的镜像观察

量子物理学家卡普拉在《物理学之道》中指出,八字系统体现的整体论思维与量子纠缠现象存在奇妙共鸣。2019年复旦大学团队发表的《生辰信息与性格特征相关性研究》显示,特定日干人群在大五人格测试中呈现统计学显著性差异。这为"甲木主仁""庚金主义"等传统论断提供了现代心理学佐证。

人工智能的介入正在革新命理研究。阿里巴巴达摩院开发的"八字算法模型",通过对千万级命盘数据的机器学习,发现了传统典籍未记载的十神组合规律。这种数字人文研究不仅验证了古人的经验智慧,更揭示了生辰八字与人生轨迹间可能存在的非线性关联。

文化基因的当代传承

在全球化浪潮中,农历八字正经历着创造性转化。新加坡风水师陈巃羽将八字理论与MBTI职业性格测试相结合,开发出新型人才测评工具。这种古今合璧的尝试,使传统文化焕发出新的生命力。韩国首尔大学东方哲学系的研究表明,坚持传统择日文化的企业,其员工归属感指数比对照组高出23%,这揭示了文化基因对现代组织管理的特殊价值。

当我们重新审视这套穿越千年的生命密码系统,看到的不仅是宿命论的桎梏,更是中华文明探索天人关系的智慧结晶。在量子力学颠覆经典物理学的今天,农历八字所蕴含的全息宇宙观,或许能为破解生命奥秘提供独特的东方视角。未来的研究应当着重于建立传统命理学与现代科学的对话机制,在实证中剥离迷信糟粕,在创新中传承文化精髓。