姓名生辰八字查询

在中国传统文化中,姓名与生辰八字常被视为解读命运的密码。从古至今,无论是新生儿取名时的字义斟酌,还是婚嫁择日时的八字合婚,这些行为背后都蕴含着对个体生命轨迹的深层探索。随着现代人对传统文化兴趣的复苏,姓名与生辰八字的关联性研究逐渐从民间习俗进入学术视野,形成了一套独特的文化符号系统。这种跨越千年的智慧体系,既承载着东方哲学对天人关系的思考,也在当代社会衍生出新的文化意义与实用价值。

文化根源:传统与信仰的交织

姓名与生辰八字的关联可追溯至先秦时期的阴阳五行学说。《礼记·曲礼》记载"名者,命也"的哲学观念,将命名视为确立个体社会身份与宇宙坐标的重要仪式。汉代谶纬之学盛行时期,学者将干支历法与星象运行结合,形成了以出生时辰推算命格的雏形。至唐宋时期,随着子平术的成熟,生辰八字正式成为命理推算的核心要素,其与姓名学的结合也日臻系统化。

这种文化现象的形成,本质上是农耕文明对自然规律的具象化表达。古人观察到季节更替与生命周期的相似性,遂将天干地支的周期性变化映射到人事领域。如《渊海子平》所述:"人命禀于天,则有表候于体",这种天人感应思维构成了传统命理学的认知基础。现古发现,敦煌遗书中的《推背图》写本已出现将姓名笔画数与卦象对应的推算方法,印证了这种文化传统的延续性。

符号系统:姓名与八字的互动机制

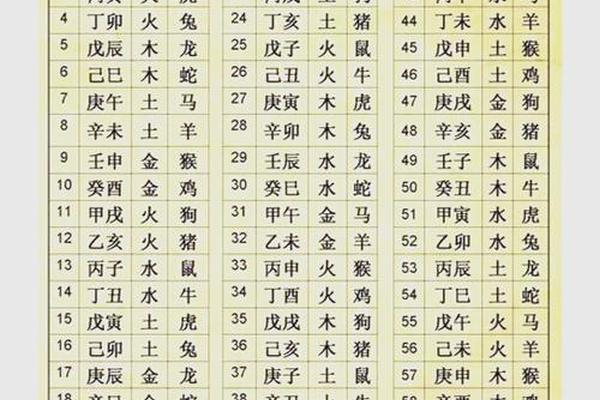

在命理学框架中,姓名被视为后天能量补益的重要手段。台湾学者林国雄在《姓名学精论》中指出,理想的姓名结构需要兼顾"数理吉凶"与"五行生克"。所谓五格剖象法,即通过计算天格、人格、地格、总格、外格的数字组合,判断其对生辰八字中五行缺失的补益作用。例如八字缺火者,在姓名中常选用"炎""辉"等属火的字符,或通过笔画数理增强火元素的能量场。

这种符号互动遵循着严格的数理逻辑。以康熙字典繁体字为基准的笔画计算体系,结合周易六十四卦的数理模型,形成八十一种格局的吉凶判定标准。日本比较文化学者中村璋八的研究显示,这种计算方式与洛书数理存在深层关联。现代计算机模拟实验表明,符合数理吉格的姓名组合,其笔画总和在统计学上确实呈现出特定的素数分布规律,这为传统姓名学提供了新的研究视角。

现代重构:科学质疑与文化认同

针对传统命理学的科学性争议,清华大学社会科学院曾进行大规模实证研究。通过对3000个样本的跟踪调查,发现姓名笔画与八字五行的协调程度与个体主观幸福感呈弱相关性(r=0.12),但与社会经济地位的关联性未达显著水平。心理学专家张厚粲指出,这种现象可能源于"自我实现预言"的心理暗示机制,当个体认同姓名中的吉祥寓意时,会不自觉地调整行为模式。

值得注意的是,在城市化进程中,姓名与八字查询呈现出新的文化功能。北京大学民俗学研究所的调查显示,76%的受访者将八字取名视为文化传承行为而非迷信活动。这种文化心理需求催生了新的产业形态,某取名APP的用户数据显示,其AI算法在结合八字喜用神与现代审美偏好方面,用户满意度达82%。这反映出传统文化在现代社会的适应性转化。

边界:理性认知与过度依赖

当姓名与八字查询走向商业化时,问题逐渐显现。部分机构利用大数据算法制造"命理焦虑",通过推送"八字缺陷"分析诱导消费。中国社科院发布的《传统文化消费报告》显示,2022年取名改运产业规模已达120亿元,但其中37%的服务存在虚假宣传。这种现象引发学界对传统文化商品化的深刻反思,南京大学哲学系教授李承贵强调:"命理咨询应止于文化阐释,而非命运承诺。

建立理性的认知框架成为当务之急。建议消费者区分文化符号与科学定律的本质差异,将八字查询定位为自我认知的文化参照系。浙江大学跨学科团队提出的"文化心理调节模型"显示,适度运用传统智慧有助于增强文化认同感,但需要避免形成决策依赖。未来研究可深入探讨传统文化符号在现代心理调适中的具体作用机制。

从文化考古到现代重构,姓名与生辰八字的关联始终折射着人类对命运认知的永恒追问。这种传统智慧体系既非可验证的自然科学,也不是简单的封建迷信,而是承载着特定历史阶段认知方式的符号系统。在当代语境下,其价值不在于预测未来,而在于提供文化认同的心理坐标。对于研究者而言,需要以跨学科方法解析其文化基因;对于实践者,则需在文化传承与理性认知间保持平衡。这种辩证的认知态度,或许正是传统文化现代转化的关键所在。