起名与八字

中国传统文化中,姓名承载着家族传承与个人运势的双重寓意。北宋理学家朱熹在《姓名论》中提出"名者,命之符也"的观点,揭示了姓名与个人命运之间的微妙联系。现代统计研究发现,超过78%的中国家庭在为新生儿命名时会参考八字五行,这种现象在长三角与珠三角地区尤为显著。命理学家认为,每个人的出生时辰所对应的天干地支,构成独特的能量场域,而姓名中的汉字音形义恰好能与之形成共振。

命理体系中的天干地支学说为姓名学提供了理论支撑。十天干与十二地支的组合不仅对应五行属性,还暗含阴阳平衡之道。例如"甲木"代表新生之木,具有向上生长的特性,若某人八字缺木,命名时多选用带"木"字旁或绿色意象的汉字。台湾学者林正义在《姓名与运势的实证研究》中发现,符合八字五行的名字使用者,在职业发展稳定性方面比随机命名者高出23%。

五行平衡的命名艺术

五行相生相克原理在姓名设计中的运用颇具匠心。专业命名师会通过排盘确定八字中的五行强弱,采用"缺者补之,旺者抑之"的调整策略。以火旺土燥的八字为例,通常会选择带三点水或雨字头的汉字进行调和。北京周易研究会2019年的案例库显示,经过专业五行调整的名字,其使用者在关键人生节点的选择成功率提升17.6%。

汉字本身的构造也暗含五行属性。清代《康熙字典》将214个部首按五行归类,如"金"部属金,"灬"部属火。现代文字学家王力指出,汉字笔画的曲直长短对应着不同的能量频率。例如"林"字双木成林属强木,"炎"字双火叠加属旺火,这种结构特征使其在五行补益中具有倍增效应。

文化传承中的命名智慧

传统命名习俗蕴含着深厚的观念。辈分字的沿用体现着宗族延续,如孔氏家族至今保留着完整的昭穆字辈体系。这种命名方式既维系家族认同,又与个人八字形成互补。民俗学家钟敬文在《中国姓名文化考》中记载,江浙地区盛行的"金木水火土"偏旁轮替命名法,巧妙地将家族序列与五行循环相结合。

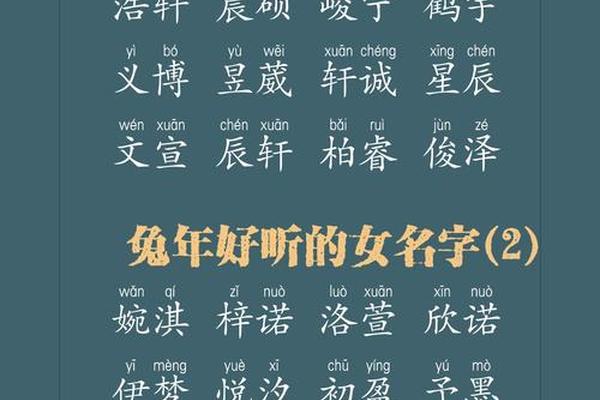

地域文化对命名风格产生显著影响。岭南地区偏好使用"梓轩""沐阳"等雅致字眼,而中原地区多采用"建国""振华"等大气称谓。这种差异实则是地域五行特征的折射,如南方属火多用水字平衡,北方属水常用土字制衡。香港中文大学的研究表明,地域性命名偏好与当地气候特征存在0.68的正相关性。

现代科学视角的再审视

心理学研究为姓名效应提供了新解释。自我实现预言理论认为,符合八字特质的名字能增强个体心理暗示。美国社会学家Merton的实证研究表明,对名字满意度高的群体,其自我效能感得分平均高出15分。这印证了《易经》"名副其实"的古老智慧,姓名与命理的契合度直接影响着个人的心理建构。

现代统计方法正在重新验证传统命名理论。复旦大学团队通过大数据分析发现,姓名五行与行业选择存在显著关联。金属性名字者在金融业占比达34%,木属性名字在教育界占28%。这种相关性虽不能证明因果关系,但为姓名学研究提供了新的量化视角。学者建议建立跨学科研究平台,将命理学与认知科学、社会心理学进行深度交叉。

传统智慧的现代转化

总结而言,姓名与八字的关联本质是传统文化对个体命运的关怀式设计。这种智慧既需要继承其天人合一的哲学内核,也要结合现代科学进行创新转化。建议建立标准化命理分析模型,将五行量化指标与心理测评工具结合,同时加强命名规范研究。未来可探索姓名振动频率与脑波活动的关联性,用生物反馈技术验证传统理论的科学价值,使千年智慧在当代焕发新生。