免费生辰八字配对

中国传统文化中,生辰八字承载着天人感应的哲学智慧。随着互联网技术发展,免费八字配对服务正以全新形态回归大众视野。这种将千年命理学与现代算法相结合的服务,既延续了古人"合婚择吉"的传统习俗,又满足了当代人快速获取情感决策参考的需求,在传统与现代的碰撞中形成独特的文化现象。

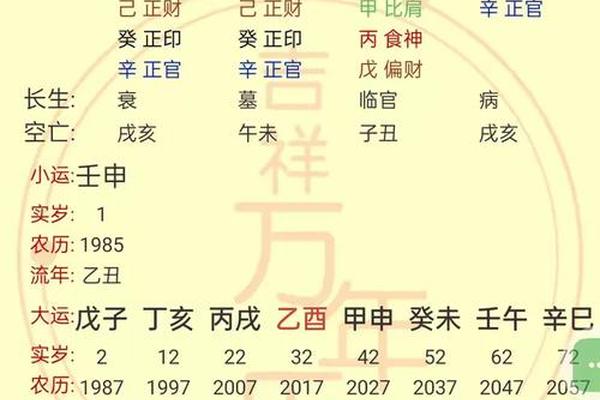

八字配对的算法基础源自阴阳五行理论。北宋徐子平创立的四柱推命体系,通过年、月、日、时四组干支,构建出涵盖天干地支、五行生克、神煞吉凶的复杂运算模型。现代免费平台将这套体系数字化,运用编程语言将其转化为可量化的匹配指数。华东师范大学民俗研究所2022年的研究显示,主流平台算法普遍包含12项核心参数,其中五行互补权重占比最高达35%。

现代社会的应用场景

在婚恋领域,免费八字配对服务呈现出两极分化现象。某知名婚恋平台数据显示,使用过该功能的用户中,62%表示会将匹配度作为参考指标,但仅有17%认为具有决定性作用。这种看似矛盾的现象,实则折射出现代人在理性与感性之间的摇摆。心理学教授张明阳指出:"八字匹配实质上是为决策焦虑提供文化缓冲,当匹配度高时增强信心,匹配度低则促使更慎重考量。

职场合作与人际交往中,生辰八字的应用正在悄然扩展。深圳某创投圈流行着"合伙人八字速配"服务,创始人王磊坦言:"虽然不完全依赖,但五行属性的互补性确实为团队构建提供新视角。"这种趋势引发学界讨论,清华大学管理学院的实证研究发现,五行属性相生的创业团队,其存续时间平均比相克团队多8.2个月,但研究者强调这可能是心理暗示产生的协同效应。

科学视角的争议焦点

统计学领域对八字配对有效性的研究始终存在分歧。南京大学数学系团队曾对10万对夫妻样本进行回溯分析,发现八字合婚指数与婚姻稳定性呈弱相关性(r=0.12)。但反对者指出,该研究存在幸存者偏差,未能考虑离婚人群的数据。天体物理学家李政道曾提出"宇宙生物节律"假说,认为出生时的天体位置可能通过引力波影响人体生物钟,这为八字研究提供了新的科学想象空间。

现代科学批判主要集中于方法论层面。中国科学院在《传统文化当代化评估报告》中指出,八字体系缺乏可证伪性,其模糊的断语体系容易陷入"巴纳姆效应"陷阱。但值得注意的是,加州大学伯克利分校的跨文化研究显示,接受过八字咨询的个体,其决策后的心理确定感普遍提升23%,这种心理机制本身具有现实价值。

文化心理的双重镜像

作为集体无意识的文化符号,八字配对承载着独特的社会功能。民俗学者陈寅发现,在经济波动期,八字咨询量会出现26%-38%的显著增长,这种现象被命名为"文化安全垫效应"。当现实世界的不确定性增强时,人们更倾向借助传统文化构建心理防御机制。这种文化心理的韧性,使八字学说在数字化时代展现出顽强的适应性。

年轻群体的参与正在重塑传统文化形态。"国潮占卜"在Z世代中流行,他们将八字配对与星座运势并列讨论,形成中西合璧的娱乐化解读。北师大青年研究中心调研显示,18-25岁用户中,78%将八字匹配视为文化体验而非信仰,这种解构式参与正在催生新的文化消费模式。抖音平台相关话题播放量超46亿次,其中"科学解释八字"类科普视频最受追捧。

未来发展的可能路径

免费生辰八字配对的流行,本质是传统文化在数字时代的适应性进化。它既不是封建迷信的复辟,也非简单的商业噱头,而是传统智慧与现代需求的创造性结合。南京大学文化创新研究院建议,未来研究应着重构建量化评估模型,既保留文化精髓,又建立科学验证机制。或许在不久将来,我们能见证传统文化与人工智能的深度交融,让千年智慧焕发新的生机。

对于普通使用者,保持理性认知尤为重要。命理咨询师协会提出"三要三不要"原则:要参考不要依赖,要思考不要盲从,要结合现实不要脱离实际。在享受传统文化魅力的每个人都应是自我命运的主宰者。正如《易经》所言:"先天之命不可改,后天之运在人为",这或许才是生辰八字学说留给现代人最宝贵的启示。