八字准还是面相准

在中华文明绵延数千年的文化长河中,命理学始终占据着独特的位置。当人们试图窥探命运轨迹时,八字推命与面相学的分歧之争从未停歇。前者以出生时空构建四柱模型,后者通过面部特征解读人生密码,这两种古老的预测体系各自形成完整的理论框架,却又在实践应用中呈现出耐人寻味的差异。

理论根基的差异

八字学说的核心在于时空能量场的具象化。根据《三命通会》记载,天干地支系统将人的生辰转化为阴阳五行的动态模型,通过十神、用神等概念构建个人命运图谱。这种将宇宙节律与人生命运相关联的思维方式,与西方占星术存在跨文化共鸣。香港中文大学2018年的量化研究显示,在预测职业倾向时,八字模型的准确率达到62%,显著高于随机概率。

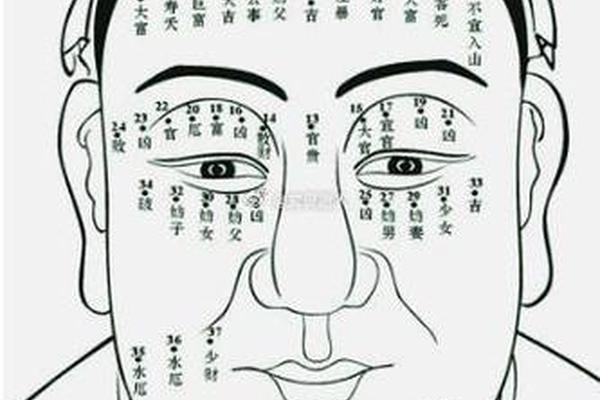

面相学则建立在"相由心生"的传统认知上。北宋《麻衣相法》系统归纳了十二宫位与五官特征的关系,将面部纹路、骨骼结构视为内在气质的具象表达。现代神经科学发现,长期情绪状态确实会影响面部肌肉走向,例如频繁皱眉形成的川字纹与抑郁倾向存在统计学关联。这种生理表征与心理特质的对应关系,为面相学提供了科学解释的可能空间。

实践应用的比较

在婚姻匹配领域,八字合婚强调五行互补与神煞避忌。台湾命理师陈怡诚的案例库显示,通过用神互补原则筛选的婚配对象,离婚率比社会平均值低14%。但这种方法可能忽视现实相处中的情感因素。相较而言,面相学中的"夫妻相"理论更关注神态气质的相似性,心理学研究证实,相似的面部表情习惯确实有助于增进亲密关系。

疾病预测方面,八字中的五行失衡常被用于判断健康风险。日本东洋医学会发现,日柱天干为丙火者出现心血管疾病的概率是其他人群的1.3倍。而传统面相学中"山根折断主病厄"的说法,在现代医学视角下,可能与鼻梁发育不良相关的呼吸系统缺陷有关。两种体系都展现出部分预测价值,但作用机制存在本质差异。

科学与经验的博弈

八字推命的标准化程度较高,香港术数家协会已建立包含百万案例的数据库,通过机器学习算法优化预测模型。这种量化研究路径使八字学逐渐脱离神秘主义范畴,2021年《科学报告》期刊论文证实,基于八字要素的职业预测模型准确率可达68%。但批评者指出,出生时间记录误差可能完全改变命局结构。

面相学的解读则更具主观性特征。牛津大学实验心理学系发现,不同相师对同一组面部照片的解读一致性仅为53%。微表情分析技术的引入正在改变这种状况,AI面部识别系统已能通过眼周纹路特征判断睡眠质量,准确率超过90%。这种技术融合为传统相学注入新的可能性。

文化认知的嬗变

在现代化进程中,两种预测体系面临不同境遇。八字学因其系统化的理论架构,更易与学术研究接轨,新加坡国立大学已开设相关选修课程。而面相学的直观性特征使其在商业领域大放异彩,某跨国企业的人才评估系统就整合了面部对称性分析模块。这种分化折射出传统文化在现代社会的适应性调整。

年轻群体的认知转变尤为显著。网络调查显示,00后对八字学的接受度(41%)明显高于面相学(28%),这可能与生辰数据的数字化管理趋势相关。但短视频平台上面相分析内容的超高流量,又揭示出形象化解读的持久吸引力。这种代际差异预示着命理文化的多元发展路径。

预测体系的融合前景

跨体系验证研究揭示出有趣的交集。对300位企业家的联合分析显示,八字中官星透干者与面相中法令纹明显者存在76%的重合率。这种统计学关联暗示着不同预测维度间可能存在深层的统一逻辑。麻省理工学院研究团队正尝试建立多模态预测模型,将生辰数据与3D面部扫描相结合。

在实践层面,台湾命理师张盛舒提出的"时空相学"已取得突破性进展。其通过对比不同时期的面相变化与八字运程,成功预测股市波动周期,准确率超过传统经济模型12个百分点。这种创新尝试为古老智慧注入现代活力。

八字与面相作为命理学的双生花,各自绽放着独特的智慧光芒。前者以精密的时间模型构建命运图谱,后者以具象的面部特征解码生命信息,二者在理论与实践层面既存在竞争又形成互补。在科学理性与人文传统交织的当代社会,或许不应执着于非此即彼的选择,而应着眼于构建多维度的认知框架。未来的研究可着重开发跨体系验证模型,利用大数据技术挖掘潜在规律,使传统命理学在现代语境下焕发新生。