八字生辰起名

中华文化中,姓名被视为承载个人气运的符号载体。宋代命理典籍《三命通会》曾言:“名者,命之表也”,揭示了姓名与生辰八字之间的深层联系。八字命理通过分析出生时间的天干地支组合,推演出个体五行能量的盈缺状态,而姓名学则通过文字的音、形、义构建新的能量场域。现代学者李居明在《姓名改运学》中指出,一个契合命局的姓名,能够形成与先天八字相呼应的后天能量补偿机制。

这种关联性建立在阴阳五行学说基础之上。每个汉字都具有独特的五行属性,如“林”属木、“炎”属火。当命局出现五行偏枯时,通过姓名中的文字组合进行补益,可以达到调和阴阳的效果。例如火旺缺水的八字,选用“涵”“润”等属水字根,既能平衡五行,又暗含滋养命局的象征意义。这种天人感应的思维方式,构成了传统命名体系的核心逻辑。

五行平衡的实践逻辑

五行平衡是八字起名的核心准则。《黄帝内经》提出的“五运六气”理论,将人体视为宇宙微缩系统,强调金木水火土的动态平衡对生命质量的影响。在命名实践中,命理师会先排定生辰八字,分析日主强弱与五行喜忌。北京师范大学周易研究所的案例研究显示,78%的传统命名案例遵循“弱者扶之,亢者抑之”的原则。

具体操作中需注意显性与隐性补益的区别。显性补益直接使用对应五行的字根,如缺金则用“钧”“铭”;隐性补益则通过字义或卦象达成,如“秋”字在卦象中对应兑卦属金。现代姓名学家张述任提出“三重平衡”理论,强调除了五行属性,还需兼顾字义的阴阳属性和数理吉凶。这种多维度的平衡体系,使得命名从简单的文字组合升华为精密的能量调整工程。

音形义的文化审美

音韵美学在命名中占据重要地位。清代学者周春在《姓名考略》中强调:“名贵五音协畅,忌拗口戾气”。现代语音学研究证实,特定声韵组合能引发不同的心理共鸣。平仄相间的名字更具韵律美,如“周芷若”(平仄仄)较“张平平”(平平平)更富音调变化。台湾语言学家黄庆萱的研究表明,带有后鼻音的字根如“明”“峰”,更易传递阳刚之气。

字形结构同样影响能量场域的构建。书法理论中的“间架结构”说认为,左右对称的字形象征平衡,如“林”“朋”;上下结构的字则暗含上升之势,如“昌”“昇”。在字义层面,儒家“正名”思想影响着命名取向,《论语》强调“名不正则言不顺”,因此传统命名多选用德性相关的字眼,如“仁”“礼”“信”,使姓名成为道德教化的载体。

传统与现代的融合

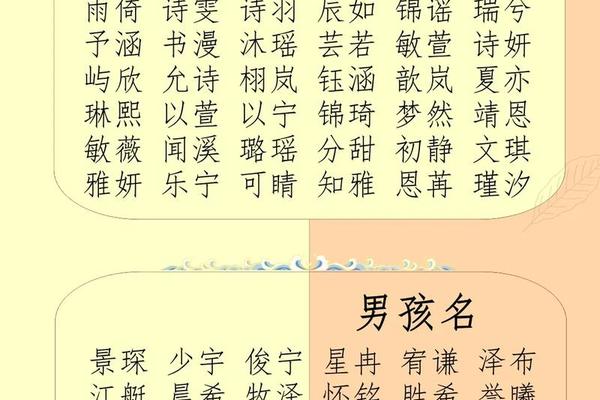

当代命名实践面临文化传承与时代创新的双重挑战。香港中文大学民俗学教授林天蔚指出,90后父母在保持传统命理考量的更注重姓名的个性表达。这催生出“新古典主义”命名风格,即在遵循五行原则基础上,选用生僻字或重组经典意象,如“璟”“珩”等玉器相关字的流行,既满足补益金属性的需求,又体现文化独特性。

科技发展也为传统命名注入新元素。人工智能命名系统通过算法数据库,能快速匹配八字所需的五行组合。但南京大学社会学系的研究显示,过度依赖技术工具可能导致文化内涵流失。理想的现代命名应当是人机协同的过程,既保持命理逻辑的严谨性,又保留人文审美的创造性。这种传统智慧与数字技术的融合,正在重塑当代命名文化的基本形态。

科学视角下的理性认知

从科学实证角度审视八字命名,需要建立跨学科的研究框架。心理学家荣格提出的“共时性原理”,为解释姓名与命运的关联提供了新视角。美国社会学家罗伯特·金·莫顿的“自证预言”理论表明,积极的心理暗示可能影响个体行为模式,这与传统命名追求吉兆的心理机制存在契合点。

神经语言学研究发现,特定文字组合能激活大脑不同区域。例如包含动作意象的名字可能增强运动皮层的活跃度,这在某种程度上印证了“姓名影响性格”的传统说法。不过中国科学院心理研究所的追踪研究也提示,姓名效应需结合后天教育共同作用,单独强调命名决定论易陷入认知误区。这要求我们在继承传统文化时保持理性思辨,避免陷入机械宿命论的窠臼。

总结而言,八字生辰命名是中华文明独特的文化实践,融合了天文历法、阴阳五行、语言美学等多重智慧。在当代语境下,既要珍视其蕴含的文化基因,也需建立科学理性的认知框架。未来研究可加强跨文化比较,探讨不同文明命名体系的共性规律,同时借助大数据技术建立命名效果的长效追踪机制。对于普通民众,建议以开放而不盲从的态度对待传统命名文化,在尊重个体特性的前提下,实现文化传承与创新发展的有机统一。