算八字准不准

在中国传统文化的星空中,"生辰八字"如同一颗神秘而璀璨的星辰,始终吸引着无数人的目光。无论是古时帝王将相的"钦天监问命",还是现代年轻人热衷的"星座运势",这种以出生时间为基准的推演术数,始终在科学与玄学的边界线上游走。当我们在社交媒体上看到有人惊呼"八字预测太准了",又时常听到学术界将其定义为"伪科学",这种矛盾现象背后,究竟隐藏着怎样的文化密码与认知逻辑?

命理架构的时空逻辑

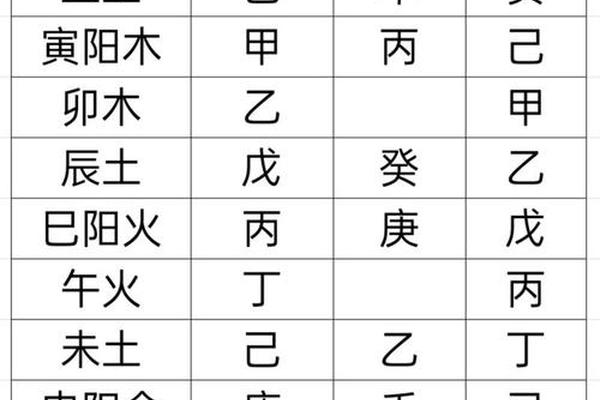

八字理论建立在天干地支、阴阳五行的复杂体系之上,其核心是将人的出生时间转化为八个字符,构成所谓的"四柱"。这种转化并非简单的时间记录,而是通过古代天文历法与自然规律的对应关系,构建起一个包含年月日时的多维时空模型。北宋《渊海子平》提出的"人禀天地之气而生"的理论,将人的命运与天体运行、季节更替紧密关联。

这种理论架构在农耕文明时期具有合理性解释功能。古代先贤观察到植物春生夏长、秋收冬藏的自然规律,进而推演出"天人感应"的哲学思想。但当我们将这种产生于青铜时代的认知体系,置于量子物理和基因工程的时代背景下,其解释力必然面临挑战。现代天文学证实,地球公转轨道存在岁差现象,这意味着两千年前确立的二十四节气坐标,在当代已产生明显偏差。

个体命运的解读困境

八字推演中的"十神"系统,将复杂的人性简化为正官、七杀、正印等十个符号,这种分类法在统计学层面显现出明显局限性。2018年复旦大学开展的命理学实证研究显示,同一八字群体在职业选择、婚姻状况等关键人生指标上,离散度高达72%。这印证了《命理约言》中"同辰不同命"的古老观察,也暴露出命理系统在个体差异化解释方面的先天不足。

社会环境变迁进一步放大了这种解释困境。古代"官星"代表科举仕途,在现代社会则可能对应公务员、企业高管等多元职业形态。命理师常用的"用神"调节理论,在面对信息时代的职业更迭时,往往陷入概念模糊的窘境。当直播主播、AI工程师等新兴职业不断涌现,传统命理符号系统显然缺乏足够的解释弹性。

心理机制的镜像效应

心理学中的"证实性偏差"为八字预测的"准确性"提供了新解。当求测者听到"你早年经历过重大变故"这类笼统描述时,会不自觉地调取符合该判断的记忆片段,而忽略与之矛盾的生活经历。这种认知筛选机制,使得模糊的预言在主观层面产生精准的错觉。美国心理学家伯特伦·福勒1948年提出的"巴纳姆效应"实验,早已证明人类普遍存在将模糊描述对号入座的心理倾向。

现代神经科学研究发现,当命理预测与个人期望产生共鸣时,大脑奖赏回路会释放多巴胺,这种愉悦感会强化对预测结果的信任。这种神经机制可以解释,为何即使面对明显错误的预测,部分求测者仍会执着寻找"应验"的蛛丝马迹。台湾大学2015年的功能性磁共振成像研究显示,接受积极命理预测时,被试者前额叶皮层激活模式与获得金钱奖励时高度相似。

科学验证的认知鸿沟

试图用科学方法验证八字准确性面临方法论难题。香港中文大学2012年开展的万人八字统计研究,采用双盲实验设计,结果显示命理师的预测准确率仅为36.7%,略高于随机概率。但反对者指出,该研究将复杂的命理系统简化为选择题测试,忽略了命理实践中"取象类比"的辩证思维,这种简化本身构成对研究对象的误读。

量子物理学的测不准原理为这场争论提供了新视角。正如观察行为本身会影响量子状态,求测者的心理预期也会改变其对命运轨迹的认知和选择。这种主客体交互作用,使得任何试图将命理预测对象化的实验设计都面临根本性困境。诺贝尔物理学奖得主尤金·维格纳曾指出:"意识参与会改变物理系统的演化",这对命理研究的实证方向提出了哲学层面的挑战。

站在传统智慧与现代科学的交汇处,我们或许需要以更开放的心态重新审视八字预测现象。它既非古人臆想的迷信糟粕,也不是放之四海皆准的真理体系,而是承载着特定历史阶段认知方式的文明遗产。在人工智能开始预测人类行为的今天,我们与其执着于验证八字"准不准",不如思考如何汲取传统智慧中的系统思维,构建更具包容性的人生命题理解框架。未来的研究或许可以探索将命理符号系统转化为人生决策的辅助参考模型,在保持文化传承的赋予其与时俱进的科学内涵。