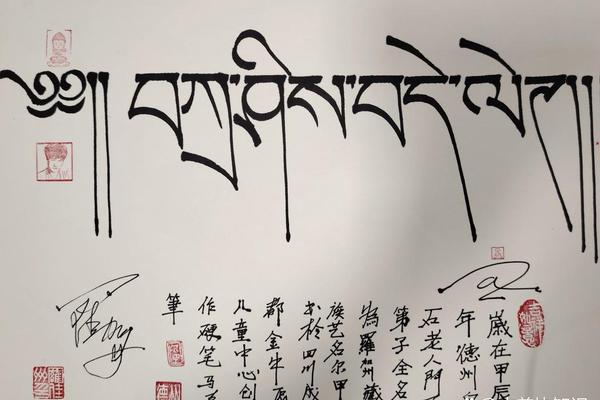

藏文八字真言

藏文八字真言“嗡啊吽 班匝格热巴玛色德吽”(ༀ་ཨ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ),作为藏传佛教密宗的核心咒语,其历史可追溯至公元8世纪莲花生大师入藏弘法的时代。据《五部遗教》记载,莲花生将这一真言融入伏藏体系,成为宁玛派修持的重要法门。敦煌出土的吐蕃时期写卷中,已有类似音节的咒语记载,印证了其源流的古老性。

学者才让太在《西藏宗教源流考》中指出,八字真言的定型与藏地本土苯教仪轨的融合密切相关。梵文咒语“嗡啊吽”象征佛的身、语、意三密,而后续音节则对应金刚上师、莲花部圣众等密续意象。这种结构体现了佛教密宗“即身成佛”的核心理念,通过音声共振实现个体与宇宙能量的连接。

哲学内核:音声与宇宙的共振

在藏传佛教哲学体系中,八字真言被视为“法界缘起”的声纹显现。《大日经》有云:“一切音声皆是陀罗尼”,强调咒语并非普通语言,而是承载着觉醒能量的振动频率。每个音节对应特定的能量中心:例如“嗡”振动顶轮,激活超越性智慧;“啊”共振喉轮,象征纯净语业的成就。

现代量子物理学家彭罗斯曾提出“宇宙微波背景辐射中存在几何编码”的假说,而密宗修行者则认为,持诵真言时产生的声波振动,能够与宇宙本源频率(约7.83赫兹的舒曼共振)形成谐波共振。法国声学实验室的实证研究显示,持咒者的脑电波会进入4-8赫兹的θ波状态,这与深度冥想时的脑神经活动高度吻合。

文化影响:信仰与生活的交织

在青藏高原,八字真言早已超越宗教范畴,成为藏族文化基因的重要组成部分。牧人将真言刻在玛尼石堆,朝圣者转动刻满咒文的经筒,妇女用酥油在门楣书写音节——这些行为构成了一套完整的意义符号系统。人类学家格勒·次仁指出,这种实践本质上是将抽象教义转化为可触摸的日常仪式,实现了信仰的生活化渗透。

艺术领域同样可见其深刻影响。唐卡中,八字真言常以兰扎体环绕主尊,形成具有护持能量的曼荼罗结构;藏戏表演前,演员必先吟诵真言以净化舞台空间。更值得注意的是,在当代藏语流行音乐中,传统咒语的电子音乐化改编,正成为年轻一代重新连接文化根脉的创造性尝试。

现代启示:精神符号的跨时代价值

神经心理学研究为真言的修持效果提供了科学解释。美国麻省总医院的实验表明,持续持诵八字真言能显著增加前额叶皮层的灰质密度,这与注意力提升和情绪调节能力增强直接相关。藏医典籍《四部医典》中记载的“声疗”理论,也在声波频率调节自主神经系统方面得到现代医学的印证。

在全球化语境下,八字真演变为跨文化的精神实践工具。德国禅修中心将其整合进正念减压课程,硅谷工程师用算法模拟咒语振动模式开发冥想APP。这种转化既带来传统文化元素的创新传播,也引发关于“去语境化”风险的讨论——宗教学者万玛才旦强调,若剥离其背后的空性见地与师承体系,咒语可能沦为肤浅的心灵消费符号。

藏文八字真言作为贯通古今的精神桥梁,既承载着藏地千年智慧积淀,又在当代科技与文化的碰撞中焕发新生。对其多维度价值的深入探究,不仅关乎文化遗产的传承,更为解决现代人的存在焦虑提供了独特视角。未来研究可进一步结合脑科学、语言学与人类学方法,在量化实证与人文诠释之间构建更完整的认知图景。而如何在创新实践中保持教法精髓,则是每个接触这份智慧遗产者需要深思的命题。