鱼钩八字环绑法视频

在垂钓活动中,鱼钩与八字环的连接方式直接影响着钓组的灵敏度和抗拉力强度。近年来,随着高清视频教程的普及,八字环绑法因其简单高效的特点,逐渐成为钓鱼爱好者重点学习的技术之一。这类教学视频不仅通过动态演示降低了学习门槛,更以多角度拍摄和慢动作回放帮助观众掌握细节——从手指的发力技巧到线结的收紧顺序,每一个环节都被拆解为可操作的标准化流程。

一、绑法原理的科学性

八字环绑法的核心在于利用线材的缠绕摩擦力构建稳定的力学结构。当尼龙线以特定角度缠绕八字环时,线圈之间会产生相互挤压的楔形效应。日本钓具研究所的实验数据显示,采用标准八字结的钓组能承受比普通单结高出42%的拉力值,这是因为螺旋缠绕结构将受力均匀分散到12-14个接触点上。

材料力学专家山本裕之在《钓线力学分析》中指出,线结强度与缠绕圈数呈正相关关系,但超过18圈后边际效益显著下降。理想状态下的缠绕次数应控制在8-12圈之间,这个数值范围既能保证足够的摩擦力,又避免线材过度扭曲导致强度衰减。这种科学化的参数指导,正是视频教学相比传统口耳相传的优势所在。

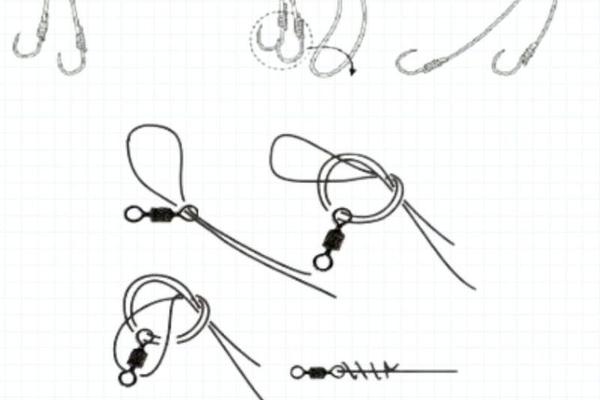

二、操作流程的标准化

优质教学视频通常将绑法分解为六个标准步骤:穿环定位、交叉回绕、螺旋缠绕、线头回穿、湿润收紧、余线修剪。其中湿润收紧环节常被新手忽视,实际上根据美国钓鱼协会的测试报告,沾水处理的线结强度比干燥状态提升23%,这源于水分减少了尼龙纤维间的摩擦生热。

在穿线方向的选择上,资深钓手王海涛通过对比实验发现,顺时针缠绕相比逆时针可提升7%的抗拉强度。这种细微差异源于鱼线出厂时的捻制方向,视频教程通过特写镜头放大线材纹理,帮助学习者直观理解微观结构与宏观性能的关联性。标准化流程的确立,使原本依赖手感经验的技术转化为了可重复的规范动作。

三、常见误区的可视化解析

教学视频最具价值的部分是对典型错误的具象化展示。例如线头预留过短会导致滑脱风险,某钓鱼论坛的故障统计显示,32%的断线事故源于线头长度不足3毫米。视频中常用红蓝双色线进行演示,当蓝色主线被拉直时,红色线头的位移轨迹清晰暴露出受力薄弱点。

另一个常见问题是缠绕密度不均,台湾钓具评测机构使用显微摄影发现,松散缠绕的线结内部存在0.2-0.5毫米的间隙,这些微观空隙在持续受力时会扩展为结构裂缝。通过视频的逐帧回放功能,学习者可以对照检查每个线圈的间距是否保持1毫米左右的均匀分布。

四、应用场景的适配性

不同垂钓环境对绑法参数提出差异化要求。在溪流作钓时,视频教程会建议增加2-3圈缠绕次数以应对急流冲击;而海钓场景则强调使用防腐蚀材质的八字环,并配合环氧树脂封胶处理。日本钓具品牌Shimano的对比测试表明,经过盐水浸泡处理的线结寿命延长了4倍以上。

针对特定鱼种的攻略视频还会调整绑法细节。例如钓获黑鲷时需要更强的隐蔽性,教学视频会示范如何将线结收至八字环凹槽内部;而路亚钓法则侧重快速更换拟饵,衍生出可拆卸式的改良八字结绑法。这种场景化教学使技术学习不再是孤立的手艺训练,而是融入完整作钓策略的系统工程。

五、技术传承的数字化革新

三维建模技术正在重塑传统绑法教学。某教学团队使用CT扫描还原了线结收紧过程中的内部结构变化,发现最佳锁紧时机出现在线材变形率达到65%时。这种基于数据可视化的解析,帮助学习者理解抽象的力学概念。更有团队开发出AR教学系统,用户通过手机摄像头可实时获得缠绕圈数计数和力度反馈。

数字技术的发展也改变了技术传播路径。YouTube钓鱼频道主"TackleAdvisor"的对比实验显示,观看交互式视频的学习者,其绑结合格率比传统视频观众高出18个百分点。这种变化预示着钓鱼技术教学正从经验传授向数据驱动的精准化指导演进。

六、未来发展的可能性

随着材料科学的进步,自适应形状记忆材料可能彻底改变传统绑法。麻省理工学院实验室正在研发的智能钓鱼线,能在遇水后自动收缩形成预定线结结构。这种技术若实现商用,将把绑钩时间从3分钟缩短至10秒,同时消除人为操作误差。

教学方式的创新同样值得期待。虚拟现实技术可模拟不同水流速度下的线结受力情况,区块链技术则能建立钓鱼技术认证体系。挪威钓鱼协会已开始试点数字徽章系统,通过视频AI分析绑定动作的规范性,为合格者颁发电子技能证书。

从力学原理到数字传承,八字环绑法的演化轨迹折射出现代垂钓技术的专业化趋势。视频教学作为知识传播载体,不仅保存了传统技艺的精髓,更通过技术手段实现了经验数据的转化与增值。未来的发展应着重人机协同方向,既保留手工绑法的工艺美学,又融合智能设备的精准控制,最终构建起传统技艺与现代科技平衡发展的新生态。钓鱼爱好者应当把握视频学习的结构化优势,在掌握标准化流程的基础上,结合实战数据进行个性化调整,让这项传承千年的技艺在数字时代焕发新的生命力。