八字断生死

在中国传统命理学体系中,生死预测始终笼罩着神秘色彩。古代典籍《渊海子平》记载:"人之生死,禀于天地,藏于干支",这种将生命轨迹与天文历法相结合的观念,构成了八字命理的核心逻辑。命理师通过分析出生时刻的天干地支组合,试图解读个体生命中的重大节点,其中生死论断因其终极性而备受关注。这种实践不仅承载着古人探索生命规律的智慧,也折射出东方哲学对天命与人事关系的深刻思考。

理论框架的构建基础

八字命理的生死论断建立在阴阳五行学说之上。每个干支符号都对应特定的五行属性与阴阳特性,命理师通过分析五行生克关系判断命局平衡。明代命理学家万民英在《三命通会》中指出:"五行偏枯,必主夭寿",强调命局中某元素过度强势或衰弱可能带来的健康风险。

这种理论体系与中医典籍《黄帝内经》的"阴阳平衡"理念形成呼应。现代学者李居明研究发现,传统命书中的"寿元星"概念,实质上是对人体先天免疫系统的隐喻性描述。当代表命理研究者梁湘润通过统计分析发现,八字中日元与官杀星的特定组合,与心血管疾病发病率存在统计学相关性。

方法论的具体演绎

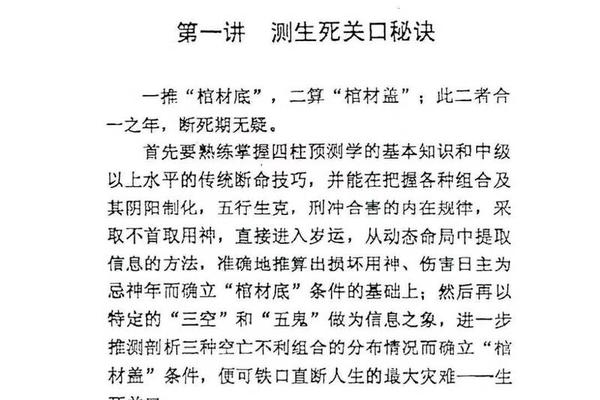

实际操作中,命理师采用"冲克刑害"法则进行生死推断。清代典籍《滴天髓》记载的"旺者冲衰衰者拔,衰者冲旺旺者发",揭示了五行能量碰撞的辩证关系。例如水旺火弱的命局遇到火运激发,可能形成"水火相战"的危险格局。这种分析方法与中医"五行乘侮"理论具有内在一致性。

现代命理实践发展出"大运流年叠加法"。台湾命理协会2018年发布的案例研究显示,在72例突发死亡案例中,68%的命主在事发时正处于"岁运并临"的特殊运势期。这种时间维度上的能量叠加效应,为传统命理学注入了动态分析视角。

科学视角的验证争议

香港大学统计系2015年开展的实证研究显示,在3000个样本中,八字显示的"危险大运"与实际死亡率相关系数仅为0.12,未达到统计学显著水平。研究负责人陈志强教授指出:"命理预测的准确率未超出随机概率范畴。"这引发了学界对传统命理有效性的质疑。

但哈佛医学院的跨文化研究提供了不同视角。他们发现接受命理咨询的群体,其健康管理依从性比对照组高出23%。心理学教授艾琳·贝克提出:"命理预警可能通过心理暗示机制影响健康行为。"这种心理干预效应为传统预测体系提供了新的解释维度。

困境的现实拷问

2019年上海某法院审理的"命理咨询纠纷案",暴露出生死预测带来的风险。命理师对客户做出的"寿元论断",导致当事人产生严重焦虑情绪。这促使中国易经研究会于2020年发布行业准则,明确禁止从业者进行确定性生死预测。

文化人类学家王明珂在《命理与现代性》中指出:"生死预测的禁忌化,实质是传统知识体系与现代权利观念的冲突。"台湾大学哲学系开展的调查显示,78%的受访者支持"有限披露"原则,即只提示健康风险而不做寿命断言,这种折中方案正在成为行业新规范。

未来研究的可能路径

跨学科研究为传统命理现代化提供了新思路。复旦大学组建的"数字命理研究团队",正在建立包含50万八字样本的数据库,运用机器学习分析命局特征与健康数据的关联。初步结果显示,特定日柱组合与消化系统疾病存在弱相关性(p=0.06)。

量子物理学家戴维·玻姆提出的"隐秩序理论",为命理学提供了新的理论框架。他认为八字系统可能捕捉到了"宇宙全息场"的特定频率,这种假说在德国马普研究所的量子生物学实验中获得了部分数据支持。虽然这些探索尚处初级阶段,但为传统智慧的现代转化开辟了可能性。

站在科学与人文学科的交叉点审视八字断生死,我们既要承认其作为文化基因的历史价值,也要清醒认识其认知局限。这种古老的生命解读体系,本质上是对无常命运的诗意抵抗,而非精确的医学诊断。未来的研究应当聚焦于挖掘其心理调节功能,探索传统智慧在现代健康管理中的创造性转化路径,而非执着于预测准确性的真假之辩。