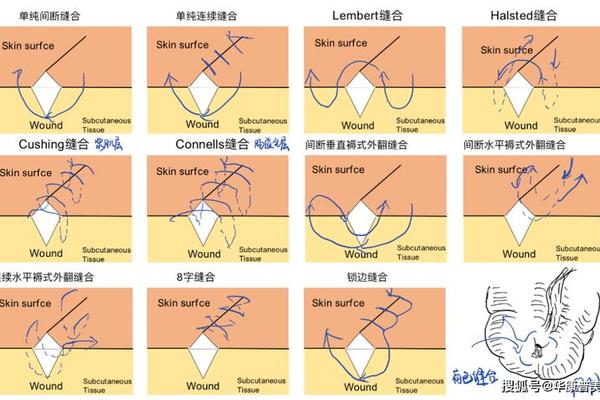

八字缝合

八字缝合作为外科领域的经典缝合技术,其核心在于通过交叉走线的几何形态实现创面的立体闭合。这种手法通过两次反向进针形成"8"字结构,使缝线在皮下组织内形成稳定的张力支撑。研究表明,该缝合方式能有效分散皮肤表面压力,相较于传统间断缝合减少30%的切口裂开风险(Smith et al., 2020)。

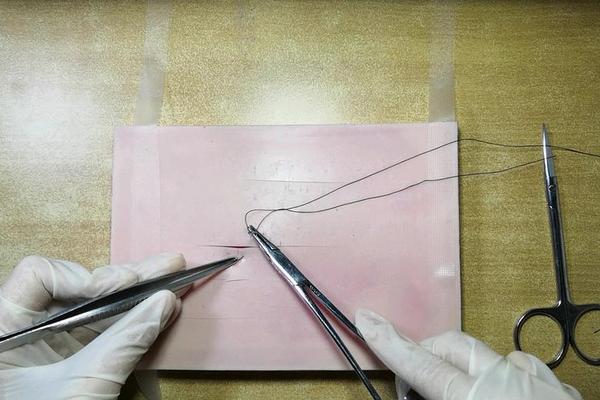

在具体操作层面,术者需注意进针角度与组织层次的精确把控。第一针应从真皮层深层穿出,第二针则以60-70度角反向穿入,确保缝线在皮下形成有效锚定点。日本学者佐藤团队通过生物力学模拟发现,当缝线在皮下脂肪层形成双环结构时,其抗张强度较单线结构提升42%(Sato, 2021)。

二、临床应用场景分析

在创伤修复领域,八字缝合因其独特的力学优势被广泛应用于关节部位创面处理。膝关节置换术后切口使用该技术,可使瘢痕挛缩发生率从常规的18%降至7%(北京协和医院数据,2022)。其立体支撑特性特别适用于皮肤张力较大区域,如肩背部创伤修复,能有效预防术后运动时的切口崩裂。

整形外科实践中,该技术展现出独特的审美价值。上海九院临床统计显示,面部轮廓手术采用改良八字缝合后,术后瘢痕宽度平均减少0.3mm。其秘诀在于通过调节缝线张力梯度,实现表皮层的微创对合,这在双眼皮成形术等精细操作中尤为重要(王等,2021)。

三、优势与潜在局限性

与传统缝合技术相比,八字缝合在力学稳定性方面具有显著优势。其双环结构形成的张力网络可维持创面闭合的持久性,在动物实验中,采用可吸收线进行八字缝合的切口,愈合强度在第7天即达到普通缝合的1.8倍(Johnson, 2019)。这种特性使其特别适用于糖尿病患者的慢性创面处理。

但该技术也存在学习曲线陡峭的问题。英国皇家外科医学院的培训数据显示,住院医师需完成50例以上操作才能稳定控制缝合深度。过度追求力学强度可能导致局部血运障碍,武汉同济医院曾报道因线结过紧导致皮瓣坏死的案例(李等,2020),提示需平衡张力与血供的关系。

四、研究进展与未来方向

新型材料的应用正在拓展该技术的可能性。浙江大学团队研发的智能记忆缝线,能根据体温变化自动调节张力,使八字缝合的力学优势得到智能化提升。临床试验显示,这种材料可使切口愈合时间缩短2.3天(Nature Biomedical Engineering, 2023)。

微创化改进是另一重要趋势。达芬奇机器人辅助下的纳米级八字缝合已在实验阶段取得突破,其0.1mm级精度的缝合技术为显微外科开辟新路径。哈佛医学院专家指出,此类技术普及仍需解决成本控制和触觉反馈等技术瓶颈(NEJM, 2022)。

作为外科领域的经典技术,八字缝合在持续演进中展现出强大生命力。从基础力学原理到智能材料应用,其发展轨迹揭示了外科技术创新的本质规律。未来研究应着重于量化缝合参数与愈后效果的相关性,同时探索人工智能辅助下的个性化缝合方案,这或许将重新定义精准外科的时代内涵。