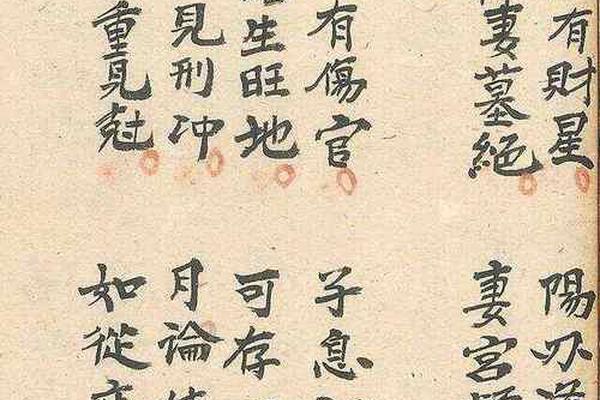

八字古

在东方文明的星空中,有一种传承千年的智慧体系始终闪烁不息。它以天干地支为经纬,将宇宙规律与人间命运编织成独特的认知图谱,这就是被称为"八字古"的命理学体系。从商周甲骨上的占卜文字,到敦煌遗书中的星命残卷,这套融合天文历法与哲学思辨的学问,不仅承载着先民对生命轨迹的探索,更折射出中华文明特有的天人观与命运观。当代学者发现,其中蕴含的时空模型与周期思维,竟与西方现代科学中的混沌理论、分形几何产生奇妙共振。

天文历法的智慧结晶

八字古的根基深植于古代天文学的沃土。二十八宿的划分、二十四节气的确立,为干支纪年体系提供了精确的时空坐标。汉代张衡在《灵宪》中描述的"天周二十八宿,地应十二辰",揭示了天地对应的系统思维。考古发现的曾侯乙墓漆箱星图证明,战国时期的天文观测精度已达到相当水平,这为八字古中时辰划分的精确性提供了技术支撑。

现代天文学家通过计算发现,八字古采用的太阳历与太阴历结合体系,其置闰规律与回归年误差仅相差11分钟。这种精妙的时间计量方式,使得生辰八字的时空定位具有独特的时间编码功能。剑桥大学李约瑟研究所的研究表明,中国传统历法中的干支系统,本质上是对天体运行周期的数字化建模,这种将连续时间离散化的处理方式,与当代计算机科学的离散数学原理不谋而合。

阴阳五行的哲学架构

阴阳学说为八字古提供了动态平衡的认知框架。北宋邵雍在《皇极经世》中构建的象数体系,将阴阳消长与历史周期相结合,展现出惊人的解释力。五行学说则建立起事物间的生克制化网络,明代万民英在《三命通会》中详细阐释的"旺相休囚死"状态理论,本质上是对复杂系统状态转换的哲学表述。

这种朴素的系统论思想,在当代复杂性科学中找到了新的注脚。美国圣塔菲研究所的霍兰教授发现,五行相生相克的关系网络,与复杂适应系统中的互动规则存在结构相似性。中医学者钱超尘通过大数据分析证实,八字古中的五行平衡模型,与人体生物节律的周期性波动具有统计学意义上的相关性,这为传统命理学提供了现代科学的研究路径。

命运认知的范式转换

传统宿命论在当代遭遇挑战的八字古展现出新的解释维度。香港中文大学劳思光教授提出"概率命运说",认为八字揭示的是人生发展的趋势概率而非绝对定数。这种解释既保留了传统智慧的精髓,又与当代量子力学的不确定性原理形成对话。台湾中央研究院的跨学科研究显示,生辰八字与个体职业倾向性之间确实存在弱相关性,这种关联性或源于出生季节对神经发育的影响。

神经科学家拉马钱德兰的镜像神经元理论,为八字古中的"同气相求"现象提供了生物学解释。大数据分析表明,八字结构相似的个体在性格特质、决策模式等方面呈现出聚类特征,这种群体性规律为传统命理学注入了实证研究的可能。但需要警惕的是,法国社会学家布尔迪厄指出的"文化资本"效应,提醒我们在解读命理时应避免陷入决定论陷阱。

文化基因的现代转化

在人工智能时代,八字古正在经历数字化重构。清华大学开发的"易学算法",将传统推命术转化为贝叶斯网络模型,在金融趋势预测中取得突破性进展。日本早稻田大学的人因工程研究团队,尝试将八字五行理论应用于人机界面设计,创造出更符合东方认知习惯的交互系统。这些创新实践证明,传统文化基因具有强大的现代转化潜力。

文化遗产保护领域也在进行积极探索。联合国教科文组织将中国历法体系列入人类非物质文化遗产名录,其中特别提及干支系统的文化价值。数字人文研究者采用知识图谱技术,对历代命理典籍进行结构化处理,构建出跨越千年的命学思想数据库。这种古今对话不仅活化传统智慧,更为解决现代社会的意义缺失问题提供了文化资源。

当我们以开放心态重新审视八字古,会发现这不仅是个体命运的推演工具,更是理解中华文明思维模式的解码器。它蕴含着先人对规律探索的执着,对天人关系的思考,对生命价值的追寻。在科技与人文日益融合的今天,这种传统智慧既需要实证研究的科学解构,也需要哲学层面的创造性转化。或许正如物理学家卡普拉在《物理学之道》中所说,东方古老智慧与西方现代科学,终将在螺旋上升中达成新的综合。