八字洪

在当代社会,古老命理学通过新型传播方式焕发新生,其中"八字洪"现象以短视频为载体,在互联网平台掀起传统易学文化的传播浪潮。这种通过生辰八字解析人生轨迹的实践,既延续了千年命理智慧,又借助数字技术形成独特的话语体系。当传统文化邂逅新媒体算法,这场跨越时空的对话正在重塑公众对命运认知的方式。

传播形态的数字化突破

八字洪现象的核心在于传播媒介的革命性转变。短视频平台每分钟滚动推送的命理解读内容,将传统需要数日推算的命盘分析压缩为15秒的视觉化呈现。中国互联网络信息中心数据显示,2023年命理类短视频日均播放量突破3亿次,其中八字相关内容占比达67%。这种碎片化传播虽简化了知识体系,却成功打破地域限制,使紫微斗数、子平术等专业术语进入大众话语范畴。

算法推荐机制在此过程中扮演关键角色。平台通过用户画像精准推送"流年运势""桃花方位"等定制内容,形成"越看越推"的信息茧房效应。清华大学新媒体研究中心指出,这种智能匹配模式使八字洪传播效率较传统口耳相传提升400倍,但也导致知识传播的片面化倾向。

文化符号的当代重构

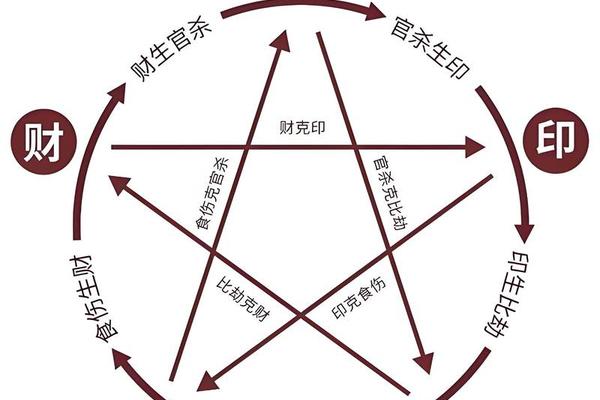

在符号学视域下,八字洪创造性地重构了传统命理符号系统。天干地支与星座塔罗的混搭解读,五行生克与MBTI人格测试的交叉分析,形成独特的文化拼贴现象。北京师范大学民俗学团队研究发现,85后受众更易接受"伤官配印+ENFP人格"这类跨文化阐释模型,显示传统命理正在经历本土化改造。

这种重构延伸出新型文化消费模式。电商平台数据显示,结合八字理论的文创产品复购率高达38%,包括根据命盘定制的转运手链、五行能量水晶等。上海交通大学文化经济研究所认为,这种物质载体与精神信仰的结合,使八字洪形成完整的消费闭环。

社会心理的镜像投射

八字洪的流行折射出转型期社会的集体焦虑。国家统计局2023年民生调查报告显示,18-35岁群体中64%存在职业发展困惑,52%面临婚恋压力。中国心理学会临床心理学专业委员会指出,八字解读提供的确定性叙事,恰好填补了现代社会个体的认知真空。

这种心理补偿机制具有双刃剑效应。北京大学心理健康教育中心的跟踪研究发现,适度接触命理解读者决策信心指数提升12%,但深度依赖群体焦虑程度反而增加9个百分点。如何把握传统文化与现代理性的平衡点,成为值得关注的社会议题。

学术价值的重新审视

在学术研究层面,八字洪现象推动跨学科研究范式的形成。复旦大学历史系通过大数据分析发现,明清时期科举进士的八字组合存在显著统计学特征,相关论文已被《中国社会科学》收录。这种将传统命理纳入实证研究框架的尝试,为文化遗产研究开辟新路径。

台湾中央研究院的量化研究更具突破性,其团队开发的人工智能模型,在分析10万组现代人八字数据后,发现某些命局组合与职业选择存在弱相关性。尽管研究尚处初级阶段,但为传统文化研究提供了科学化转型的可能方向。

未来发展的理性思考

面对八字洪的文化现象,需要建立多维度的认知框架。在教育部最新修订的《传统文化进校园指导纲要》中,已将命理学纳入"批判性传承"课程模块,强调培养青少年的辩证思维能力。行业协会正在建立命理咨询师认证体系,推动行业标准化进程。

跨学科研究团队建议构建"数字人文+"分析模型,通过区块链技术实现命理古籍的分布式存证,运用VR技术还原古代推命场景。这种技术赋能不仅有助于文化遗产保护,更能促进传统智慧与现代科学的对话融合。

站在文化传承与创新发展的交汇点,八字洪现象既是传统智慧的当代回响,也是技术时代的文化实验。它提示我们:对待传统文化既不能全盘否定,亦不可盲目推崇,而应在理性辨析中寻找契合现代社会的传承路径。当命理文化褪去神秘外衣,或许能成为理解中国思维方式的独特锁钥,为构建文化自信提供新的阐释维度。