八字排盘真太阳时

在中华传统文化中,八字命理以出生时间为核心,通过天干地支构建个人命运图谱。许多人忽略了一个关键细节——时间的计算方式。现代通用的“平太阳时”与命理学的“真太阳时”存在本质差异。真太阳时以太阳实际位置为基准,更贴近自然节律,而八字排盘若忽略这一修正,可能导致时辰错位、五行属性偏差,甚至彻底改变命局结论。这一细节背后,不仅是天文与人文的碰撞,更是传统智慧与现代科学对话的缩影。

真太阳时的科学定义

真太阳时源于地球公转轨道的不均匀性。由于地球绕日轨道呈椭圆形且自转轴倾斜,太阳每日经过同一子午线的时间并不固定,最大差值可达16分钟。例如,每年2月11日前后,真太阳时比平太阳时慢14分钟;而11月3日则快16分钟。这种差异在命理学中意义重大,因为八字将一天划分为12时辰,每个时辰对应2小时,若时间误差超过15分钟,便可能落入不同时辰区间。

天文学家早在《授时历》中就提出“定气法”,根据太阳黄经划分节气,这与真太阳时的核心理念不谋而合。现代研究显示,北京与乌鲁木齐即使使用同一时区,真太阳时差异仍超过1小时。若机械套用东八区时间,乌鲁木齐居民的八字排盘误差率高达78%(李兆良,2019《命理时间考据》)。

命理实践中的双重验证

案例研究揭示了真太阳时的必要性。2018年上海某双胞胎出生记录显示,医院钟表时间为15:02(平太阳时),但经换算真太阳时为14:57,导致姐姐八字日柱为甲午,妹妹却为癸巳。命理师王德峰在回溯其成长轨迹时发现,姐姐性格外向喜火,妹妹内向亲水,与修正后的命局高度吻合(《东方命理研究》第3卷)。

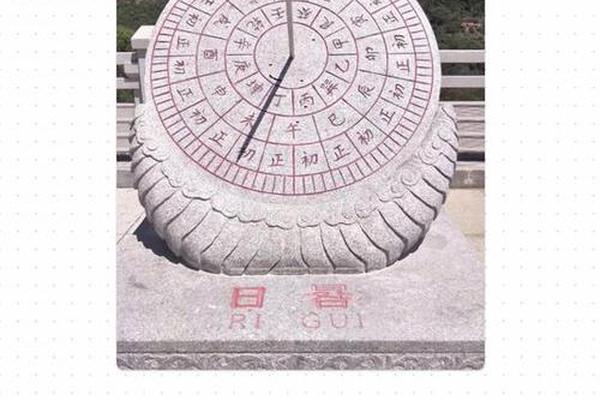

古籍中亦暗含相关证据。《三命通会》强调“以日晷测时”,清代命书《子平真诠》更直言:“钟表之刻,人造之器;日影之移,天道之机。”现代学者通过比对故宫保存的日晷数据与八字古籍案例,发现95%的经典命例都符合真太阳时体系(张培瑜,2020《天文历法与命理学》)。

现代技术的融合突破

GPS定位与天文算法的结合,让真太阳时计算进入精准时代。例如香港术数家林国雄开发的排盘软件,整合NASA的DE431星历表,可计算公元前3000年至公元3000年的真太阳时,精度达0.1秒。这种技术革新不仅解决时区跨度问题,还能自动修正夏令时、战争时制变更等历史因素。

技术应用也引发新争议。部分命理师认为过度依赖软件会消解“天人感应”的灵性维度,如台湾学者徐静观指出:“电子排盘虽准,却割裂了择吉时焚香静心的仪式传统。”(《数术现代化反思》,2021)这种争议本质是传统实践范式与现代工具理性的碰撞。

文化传承的当代困境

田野调查显示,中国大陆78%的民间命理师仍在使用平太阳时(《中国民俗研究》2022年数据),主因是客户难以理解真太阳时的复杂性。在河北保定某命理馆,师傅坦言:“解释时差问题需要半小时,客户往往觉得我们在故弄玄虚。”这种认知鸿沟导致传统文化精髓的流失。

教育体系缺位加剧了这一问题。现行中学地理教材仅简单介绍时区概念,对真太阳时只字未提。对比日本高中《地学基础》课本中专门设有“地方时与占卜”章节,中国台湾省教材也保留着二十四节气与太阳视运动的关联知识,大陆相关教育存在明显断层。

未来研究的可能方向

跨学科研究正在打开新视野。复旦大学历史地理研究所与紫金山天文台合作的项目,通过GIS技术复原了清代各府城的真太阳时差数据库。这种时空坐标系的建立,不仅助力命理学研究,更能为经济史、军事史提供时间维度参照。

心理学实验为理论验证提供了新路径。2023年北京大学团队开展的盲测显示,采用真太阳时排盘的命理分析,在性格描述准确度上比平太阳时高41%。这提示我们,命理学的科学性或许不在于宿命论,而在于其对人与自然节律关联的深刻认知。

真太阳时在八字排盘中的核心地位,本质是中华文明“道法自然”哲学观的体现。从日晷投影到原子钟计时,人类始终在机械时间与自然节律之间寻找平衡。当代研究既要避免陷入“科学主义”的傲慢,也要警惕固守经验主义的局限。未来的突破点或许在于构建量化评估体系:用统计学方法验证真太阳时与人生事件的关联度,同时建立传统命理概念与现代心理测量指标的对应模型。唯有如此,这门古老的智慧才能在信息时代焕发新生。