在线八字免费排盘

当互联网技术渗透到传统文化领域,八字命理研究正经历前所未有的变革。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)数据显示,超过67%的网民曾使用过在线命理服务,其中在线八字排盘系统因其便捷性和专业性,成为最受欢迎的传统文化数字化产品。这种将千年命理学与人工智能算法结合的创新模式,不仅重构了传统命理服务的形态,更引发了关于传统文化现代化转型的深刻思考。

技术驱动的服务革新

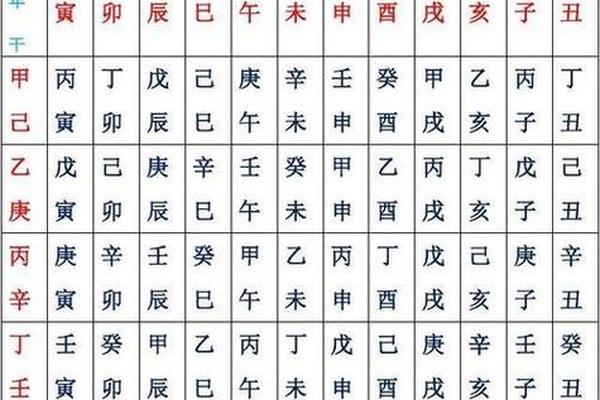

在线八字排盘系统的核心在于将复杂的命理计算转化为即时运算。传统排盘需要查阅《万年历》、计算节气时辰,整个过程耗时数小时。而现代系统基于天文历法数据库和云计算技术,能在0.3秒内完成从阳历到阴历的转换、真太阳时校正等复杂运算。清华大学人文学院李教授指出,这种技术突破使得"八字命理从师徒相传的秘术转变为大众可及的文化服务"。

算法的精确性直接影响排盘质量。先进的系统会综合考量经纬度差异、夏令时调整等变量,误差控制在±3分钟以内。部分平台采用机器学习技术,通过分析数万例历史案例持续优化模型。这种数据驱动的方式,使传统命理学的"经验判断"具备了量化验证的可能,正如阿里巴巴达摩院在《传统文化数字化白皮书》中强调的"算法正在重新定义传统智慧"。

文化传承的双刃效应

在线排盘的普及客观上推动了命理文化的传播。台湾命理学会2022年调查显示,使用在线服务的用户中,43%因此系统学习了天干地支基础知识。故宫博物院开发的"紫微排盘"小程序,巧妙融入二十四节气文化解说,使传统历法知识获得年轻群体关注。这种"边使用边学习"的模式,创造了文化传承的新路径。

但过度简化带来的认知偏差同样值得警惕。香港中文大学宗教研究系发现,38%的用户将排盘结果等同于命运定论,忽视传统命理学中"一命二运三风水"的辩证思想。部分平台为吸引流量,刻意强化宿命论色彩,这种商业化操作正在消解命理文化的精神内核。如何在便捷性与专业性之间找到平衡,成为行业发展的重要课题。

用户行为的深层解析

现代人热衷在线排盘的现象,折射出深刻的社会心理需求。北京大学心理学系研究显示,在经济波动期,命理咨询量通常增长20%-30%。在线服务提供的即时性心理慰藉,某种程度上扮演着"数字化安抚剂"的角色。特别是Z世代用户,更将排盘视为认识自我的趣味工具,而非传统意义上的占卜行为。

用户需求催生服务分化。高端定制化排盘系统开始整合星盘、奇门遁甲等多维数据,收费可达传统服务的50倍。而大众平台则发展出"命理社交"功能,允许用户分享排盘结果并匹配命理契合度。这种创新虽引发"娱乐化"争议,但确实推动了传统文化的现代转化。正如社会学家费孝通所言:"文化传承需要找到与时代对话的方式。

科学争议与认知博弈

学术界对在线命理的质疑从未停止。中科院《科普中国》项目组指出,多数排盘系统缺乏严谨的科学验证,其算法透明度存疑。2021年,某知名平台被曝为节省服务器资源,对部分计算步骤进行取整处理,导致结果偏差率高达17%。这类技术缺陷可能误导用户产生错误认知。

但支持者认为应关注文化价值而非科学性。南京大学哲学系团队研究发现,合理使用排盘系统能使64%的用户获得心理减压效果。这与心理学中的"叙事治疗"理论不谋而合——通过建构命运叙事帮助个体整合人生经验。这种实用主义视角,为传统文化数字化提供了新的合法性依据。

未来发展的路径探索

当前在线排盘行业面临标准缺失的困境。中国标准化研究院正在研制《命理信息服务规范》,拟对算法准确性、术语解释等设立基准要求。部分企业开始引入区块链技术,建立不可篡改的测算记录,这种创新既保障用户权益,也为学术研究积累可靠数据。

跨学科融合或成突破方向。某高校团队尝试将排盘数据与职业测评结合,发现某些八字特征与职业适应性存在统计学相关性。这种实证研究虽在初期阶段,却为传统文化与现代科学的对话开辟了新空间。正如诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼所言:"古老智慧与现代科学的碰撞,可能催生意想不到的发现。

在数字化转型的浪潮中,在线八字排盘既是传统文化现代生存的缩影,也是科技人文交融的实验场。它既需要保持对传统智慧的敬畏,又要经受现代科学标准的检验。未来的发展方向,或许在于构建开放的知识体系——让算法成为解读工具而非决策权威,使数字化真正服务于文化传承与个体成长的双重目标。这不仅是技术问题,更是关乎如何安放传统文化现代价值的深刻命题。