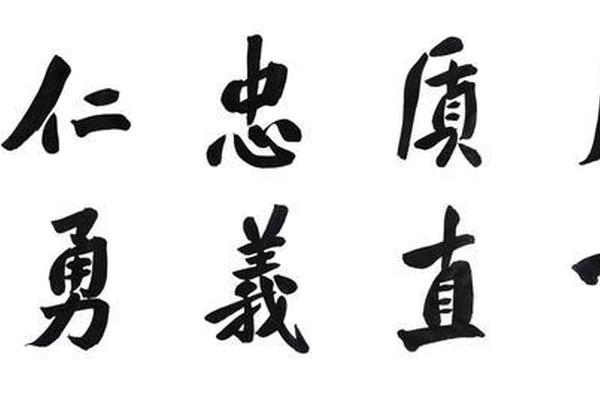

忠义八字

中华文明对忠义的推崇可追溯至商周时期。《尚书·周书》记载,周公旦提出“敬天保民”思想,将“忠”视为维系君臣关系的纽带,而“义”在甲骨文中被刻画为手持兵器捍卫族群的形象,象征着对集体的责任。至春秋战国,孔子将忠义纳入儒家体系,提出“君使臣以礼,臣事君以忠”的框架,墨子则从兼爱角度强调“义者,利也”的实践价值。考古学家张光直在《中国青铜时代》中指出,殷商青铜器上的饕餮纹饰,正是通过视觉符号传递对忠诚与勇武的崇拜。

这种文化基因在历史长河中不断强化。汉代司马迁在《史记》中塑造的程婴救孤、豫让吞炭等故事,将忠义具象化为超越生死的精神图腾。宋代程朱理学更将忠义上升到“天理”高度,朱熹在《四书章句集注》中强调:“忠者无妄,义者合宜”,构建起完整的道德哲学体系。这种思想渗透至民间,明清时期的关帝崇拜现象印证了忠义价值观的世俗化传播,山西解州关帝庙现存的12根蟠龙石柱,每根都雕刻着不同历史时期的忠义故事。

二、社会中的动态平衡

忠义在传统中始终存在着张力与调和。孟子提出的“民为贵,社稷次之,君为轻”,实际上在忠君与恤民之间设置了价值排序。南宋文天祥在《正气歌》中写道“时穷节乃见,一一垂丹青”,其殉国行为本质上是对文化道统的忠诚超越了对具体王朝的效忠。这种超越性在明清易代之际尤为凸显,黄宗羲提出“天下为主,君为客”的新忠义观,突破了绝对皇权思想的桎梏。

现代社会学研究揭示了忠义的演化逻辑。费孝通在《乡土中国》中分析,差序格局下的忠义具有“伸缩性”,对家族、乡党、国家的责任呈现同心圆结构。香港中文大学梁其姿教授对明清善堂的研究表明,商人群体通过建立义庄、义学,将商业与传统忠义精神结合,创造出“儒商”这一特殊文化符号。这种动态调整使忠义价值观始终保持着现实生命力。

三、现代社会的价值重构

全球化浪潮中的忠义精神面临双重挑战。新加坡国立大学郑永年教授指出,市场经济中的契约精神与传统忠义观的碰撞,催生了“职业忠诚”新范式。日本企业推行的终身雇佣制,实质是将家族式忠义转化为组织承诺。华为公司“以客户为中心”的核心价值观,正是传统忠义精神在商业文明中的创造性转化,其内部流传的“班长的战争”管理哲学,强调对团队使命的忠诚高于对上级的盲从。

数字化时代为忠义注入新内涵。斯坦福大学网络研究中心发现,虚拟社区中形成的数字忠义,表现为对开源代码的维护承诺、对数据隐私的保护责任。2023年OpenAI发布的《人工智能白皮书》特别强调,算法设计应植入“数字义理”,即在机器学习过程中设置对真相忠诚、对用户负责的价值锚点。这种技术的构建,使传统忠义观获得新的实践场域。

四、文明对话中的精神坐标

在跨文化比较视野下,忠义精神显现出独特文明价值。哈佛大学杜维明教授将儒家忠义观与西方骑士精神对比,发现前者强调对道义的绝对忠诚,后者侧重对领主的个人效忠。这种差异在当代国际政治中产生深刻影响,剑桥大学历史学家克里斯托弗·希尔指出,中国外交政策中“不干涉内政”原则,实质是忠义在现代国家关系中的投射。

文明互鉴为忠义精神开辟新境界。敦煌研究院名誉院长樊锦诗通过莫高窟壁画研究,揭示出佛教“菩萨行”思想与儒家忠义观的融合轨迹。第45窟《劳度叉斗圣变》壁画中,舍利弗为护法而战的形象,既包含对佛法的忠诚,也体现济世救人的大义。这种跨文明对话,为构建人类命运共同体提供了精神资源。

永恒价值的当代转化

从甲骨刻辞到量子计算,忠义精神始终是中华文明的精神脊梁。它既非凝固的道德教条,也非虚幻的理想主义,而是在历史实践中不断自我更新的价值系统。当代研究者需要建立多学科交叉的研究框架,在神经学层面探究忠义认知的神经机制,在计算社会科学领域构建忠义价值观的量化模型。正如《周易》所言:“穷则变,变则通,通则久”,忠义精神的现代化转化,终将在守护文化根脉与回应时代命题之间找到平衡支点。