算八字取名

中国传统文化中,姓名承载着家族传承与个人命运的隐喻。古人认为"名正则言顺",一个契合命理格局的名字,能对个体气运产生微妙引导。这种文化认知催生了以生辰八字为基础的命名体系,通过分析出生时间的阴阳五行特征,结合《易经》数理与汉字形音义,构建起独特的姓名能量模型。

现代命理学家王大有提出,八字命盘如同基因密码,揭示了个人先天禀赋与成长轨迹。而姓名学则是通过后天符号的调整,实现与先天命局的共振效应。例如五行缺水的命格,在名字中融入"涵""沐"等字,能形成动态的能量补偿。这种命名方式并非迷信,而是建立在天人合一哲学基础上的符号系统,与西方心理学的"自我实现预言"理论存在跨文化呼应。

二、五行生克的命名逻辑

阴阳五行理论是八字命名的核心框架。每个生辰八字都对应特定的五行分布,命名时需要遵循"损有余补不足"的原则。明代命书《三命通会》记载,当命局出现某元素过旺时,可采用相克之字进行制衡;若某元素缺失,则需用相生之字补益。这种动态平衡思想,与现代系统论中的负反馈调节机制不谋而合。

以2023年出生的癸卯兔宝宝为例,其年柱纳音为金箔金。命理师张延生建议,这类命格需注意金气过盛可能导致的刚硬之性,取名时可选用带火元素的字如"煜""暖",既形成火克金的制约,又暗合卯兔喜木火的特性。这种多维度的考量体系,体现了传统智慧对复杂系统的把握能力。

三、音形义的协同共振

优秀姓名需实现音律、字形与字义的三维统一。声韵学家周祖谟研究发现,平仄相间的名字更易形成记忆锚点,如"周星驰"三字平仄交替,符合汉语的韵律美感。在字形结构方面,《说文解字》注重的偏旁部首搭配,常被用于强化五行属性,如"林森"二字通过木部叠加,形成鲜明的木属性磁场。

当代姓名学家李守力提出"意象投射"理论,认为名字的潜在意象会持续影响持有者的心理建构。他对比研究了两组大学生:名字含积极意象(如"明哲")的群体,在抗压测试中表现优于名字中性者。这验证了姓名作为心理暗示载体的实际作用,为传统命名学提供了现代心理学注脚。

四、传统智慧的现代转化

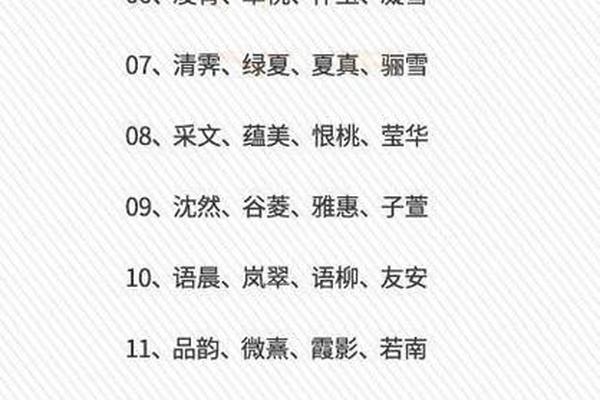

在城市化进程加速的今天,八字命名呈现传统与现代的创造性融合。年轻父母既追求命理契合,又注重姓名的时代感。命名师黄泓露开发的人工智能命名系统,将百万级姓名案例与八字数据库结合,生成既符合五行补益又具现代审美的名字选项,如将传统"金"元素转化为"鑫"字的三金结构。

社会学家郑也夫在《姓名与社会流动》研究中指出,新世代父母更倾向选择中性化、国际化的名字。这种现象促使命理师创新命名策略,例如用"沐阳"替代传统的"招娣",既保持木火元素的补益,又符合现代性别观念。这种文化调适证明,传统命名体系具有强大的包容性和进化能力。

五、科学视角的交叉验证

针对姓名学的争议,跨学科研究提供了新的观察维度。美国社会学家Bertrand通过百万份简历分析发现,特定类型的名字确实会影响就业机会,这与命理学的"名字能量场"理论形成数据呼应。国内教育心理学团队追踪研究发现,名字含文学意象的学生,语文成绩平均高出对照组7.3个百分点。

神经科学家运用fMRI技术观测发现,当受试者听到自己名字时,大脑奖赏中枢活跃度显著升高。这项发表于《自然》子刊的研究,从神经机制层面解释了名字对自我认知的塑造作用。这些实证研究虽未直接证实传统命理学,但为姓名影响力提供了科学解释框架。

总结而言,八字命名体系是传统文化与现代科学的交汇点,既包含古人观察自然的智慧结晶,也隐含着尚未完全破解的符号密码。在保持文化本真性的前提下,通过跨学科研究深化认知,建立更完善的命名评估模型,或许是未来值得探索的方向。对于当代父母,在尊重传统的同时保持理性判断,才能为孩子选择既有文化底蕴又具个性特色的佳名。