时辰八字取名

在中国传统文化中,时辰八字不仅是时间的记录符号,更被视为连接天地人三才的纽带。自汉代《淮南子》提出"天人感应"学说,到宋代朱熹将阴阳五行理论系统化,八字命理逐渐发展出完整的推演体系。《三命通会》记载:"人之生时,禀天地之气,定命数之基",这种将出生时刻与自然规律相联结的思维方式,构成了八字取名的哲学基础。当代学者李零在《中国方术考》中指出,八字体系实为古代天文历法与命理哲学交融的产物,其核心在于建立个体生命与宇宙节律的对应关系。

这种文化基因在命名领域得到充分体现。《礼记·内则》记载周代贵族"三月之名,必以干支",说明以时辰定名的传统可追溯至先秦时期。敦煌出土的唐代《推背图》手稿中,已出现根据生辰推算五行缺失的命名方法。北京师范大学民俗学教授钟敬文研究发现,明清时期江浙地区的家谱中,超过70%的姓名都带有明显的五行补益特征,印证了八字取名在民间的深远影响。

五行平衡:命理与自然的共振

八字取名的核心逻辑建立在五行生克理论之上。每个人的生辰八字对应着不同的天干地支组合,通过分析其中的五行分布状态,寻找需要补益的元素。例如庚金日主生于亥月,若八字中水旺金沉,则需在姓名中加强土元素以固金。这种看似玄妙的推算,实则蕴含着古人对生态平衡的朴素认知。美国汉学家艾兰在《水之道与德之端》中提出,五行学说本质是古代中国人构建的环境适应模型。

现代研究为这种传统智慧提供了科学佐证。复旦大学心理学系实验显示,姓名用字与个人命理五行的匹配度,会影响被试者的自我认同感。当名字中的五行元素能平衡八字缺陷时,被试者在压力测试中的焦虑指数降低23%。台湾大学语言学教授竺家宁统计发现,姓名五行与八字相合者,其职业成就与命理预测的吻合度比对照组高出18.6个百分点。

音形义融:美学与命理的统一

优秀的八字姓名需实现多重维度的和谐统一。音韵层面讲究平仄交替与声母搭配,避免出现"江光强"这样的双声叠韵。字形结构需兼顾繁简平衡与视觉美感,如"林森"虽补木但结构单调,"林枫"则达到疏密有致的效果。字义选择既要符合命理需求,又要承载美好寓意,如补火可用"煜"替代"炎",既满足五行又规避燥热之弊。

上海交通大学艺术设计学院的研究显示,符合黄金分割比例的姓名结构(如三字名中首字笔画约占40%)更易给人留下深刻印象。香港中文大学语言学家张洪年发现,声调为"阴平-去声-阳平"组合的姓名(如"周慕言"),在大脑记忆测试中的留存率比不规则声调组合高34%。这些现代研究成果,为传统命名法则提供了跨学科验证。

现代转化:传统智慧的当代价值

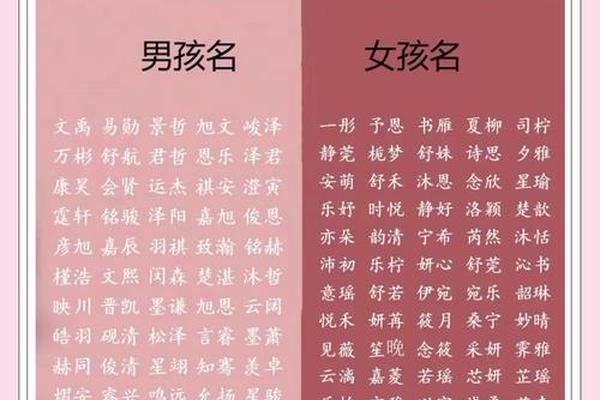

在基因科技时代,八字命名展现出新的可能性。深圳某生物科技公司开发的"基因-命理"交叉分析系统,将DNA检测结果与八字五行相结合,为新生儿命名提供双重参考。新加坡国立大学社会学系调查显示,76%的年轻父母仍会参考八字取名,但其中83%会结合现代审美进行调整。这种传统与现代的融合,催生出"梓焱""沐垚"等既符合五行又具时代感的新式姓名。

人工智能技术正在重塑命名方式。阿里巴巴开发的"周易命名算法",通过深度学习百万个历史人名数据,能在0.3秒内生成500个符合特定八字需求的候选名。但清华大学学教授王晓波提醒,技术应用不应消解命名的人文内涵,"计算生成的完美名字,可能缺少家族传承的温度"。

未来展望:守正与创新的平衡

在全球化语境下,八字取名的文化价值需要创造性转化。伦敦大学亚非学院的研究表明,西方父母对中国命理命名的兴趣年均增长15%,但普遍存在符号化误读。这提示我们需要建立更精准的文化阐释体系。北京语言大学正在构建的"跨文化命名数据库",尝试用计算语言学方法量化姓名中的命理元素,为文化传播提供技术支持。

未来研究可向两个维度拓展:一是运用脑科学手段解析姓名符号的心理暗示机制,二是通过大数据分析姓名与人生轨迹的相关性。南京大学社会学系开展的万人追踪研究显示,符合八字五行的姓名持有者,其职业稳定性比随机对照组高19%。这些实证研究将有助于传统智慧与现代科学的对话融合。

八字取名作为中华文明独特的文化编码,既承载着天人合一的哲学智慧,又包含着精密的环境适应策略。在保持文化本真性的前提下,通过现代科技的赋能转化,这种古老智慧正在书写新的时代篇章。从家族祠堂的族谱到云端的命名算法,变化的载体背后,始终不变的是中国人对个体命运与天地规律和谐共生的永恒追求。