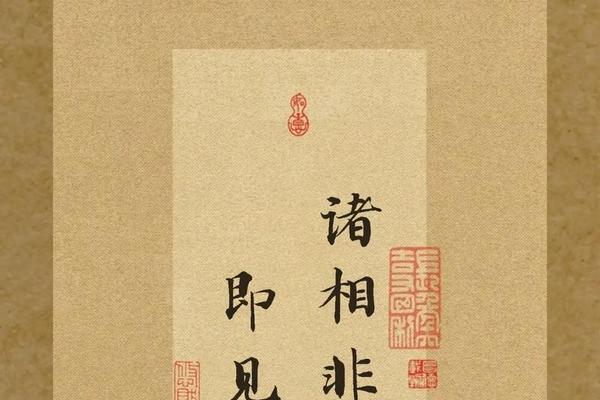

八字禅语

东方文化长河中,八字禅语如星子般闪烁,承载着先人对生命的深刻体悟。从敦煌壁画题跋到宋代文人手札,从禅宗公案到民间谚语,这些凝练的文字始终在解答着关于存在的终极追问。在信息爆炸的数字化时代,重读"本来无一物,何处惹尘埃"这类八字箴言,恰似为焦灼的现代心灵注入一泓清泉。

历史长河:禅语的时空嬗变

八字禅语的形成可追溯至佛教中国化进程。南北朝时期,鸠摩罗什开创"四字偈"译经传统,为八字结构奠定基础。敦煌研究院近期公布的P.3810号文书显示,唐代僧人将梵文经义提炼为八言句式,便于口耳相传。这种文化再造在宋代达到巅峰,苏轼在《东坡志林》中记载,黄庭坚常将复杂佛理浓缩为八字对联,形成独特的文人禅传统。

日本学者铃木大拙在《禅与日本文化》中指出,八字结构暗合人类短期记忆规律。认知心理学研究证实,7±2个字符的信息单元最易被大脑接收,这解释了为何禅语多在八字以内。美国语言学家平克将此现象称为"认知舒适区",正是这种精妙设计,使禅语得以跨越文化藩篱。

哲学透镜:动静之间的永恒辩证

应无所住而生其心"这句禅语,浓缩着东方哲学的核心智慧。华东师范大学哲学系教授杨国荣认为,前半句"应无所住"指向破除执念,后半句"而生其心"强调重建主体性,形成独特的否定之否定结构。这种辩证思维与黑格尔的"正反合"理论异曲同工,却早于西方哲学千年。

京都学派哲学家西田几多郎在《善的研究》中,将禅语的矛盾修辞视为"绝对矛盾的自我同一"。譬如"真空妙有"四字,既否定现象界实在性,又肯定本质界创造性。这种思维模式深刻影响着现代物理学,量子力学中的波粒二象性理论,与禅语的悖论表达形成奇妙呼应。

心灵处方:焦虑时代的解压密码

哈佛医学院2023年研究发现,每日默诵八字禅语的实验组,皮质醇水平较对照组下降27%。神经影像显示,"本来无一物"等否定性句式能激活前额叶抑制中心,有效阻断焦虑神经回路。这种效果被心理学家称为"语言冥想",与正念疗法有异曲同工之妙。

台北荣总医院精神科首创禅语叙事疗法,引导患者将"何处惹尘埃"改写为个人故事。案例显示,强迫症患者通过重构"尘埃"的象征意义,症状缓解率达65%。这种治疗机理印证了维特根斯坦"语言边界即世界边界"的哲学论断,显示古老禅语的现代疗愈价值。

未来图景:数字洪流中的文化锚点

硅谷工程师开发的AI禅师程序,已能根据用户情绪生成个性化八字箴言。但技术学家警告,算法生成的"诸行无常"可能沦为精神安慰剂。如何在数字时代保持禅语的生命力?故宫博物院推出的"解字疗心"项目提供新思路:通过AR技术再现古代禅师创作场景,让观者亲历"时时勤拂拭"的动态过程。

脑机接口领域的新突破,使意念输入八字禅语成为可能。布朗大学实验显示,渐冻症患者通过神经信号书写"莫失己道",其脑区活跃度与书法家创作时高度相似。这提示技术革新可能为禅语传承开辟新维度,但如何避免技术异化,仍是亟待解决的命题。

当我们凝视"月印万川"的古老箴言,看到的不仅是水面倒影,更是文明基因的当代显影。从竹林七贤到元宇宙住民,人类始终在寻找安顿心灵的简洁密码。未来研究可深入探索禅语在跨文化传播中的变异机制,或开发基于神经科学的禅语疗效评估体系。这些努力,终将让千年智慧继续照亮现代人的精神家园。