网上算八字

当人工智能开始解读生辰八字,当算命先生从街头巷尾转移至手机屏幕,这门传承千年的古老玄学正在经历前所未有的数字化转型。某知名算命App的年度报告显示,其用户量在三年间增长270%,每日生成命盘解析超过50万份。这种传统文化与现代科技的碰撞,折射出当代社会对命运探知的新需求,也引发关于传统文化存续与科技的深层思考。

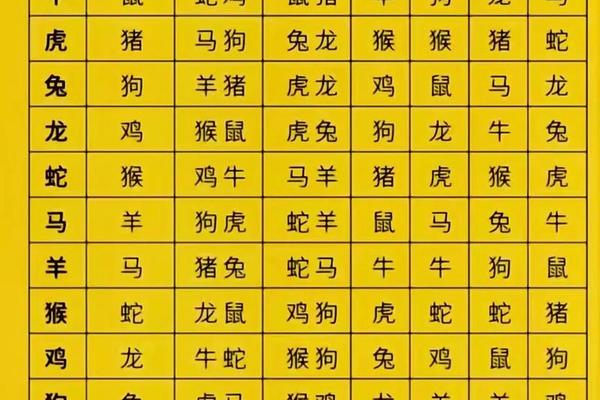

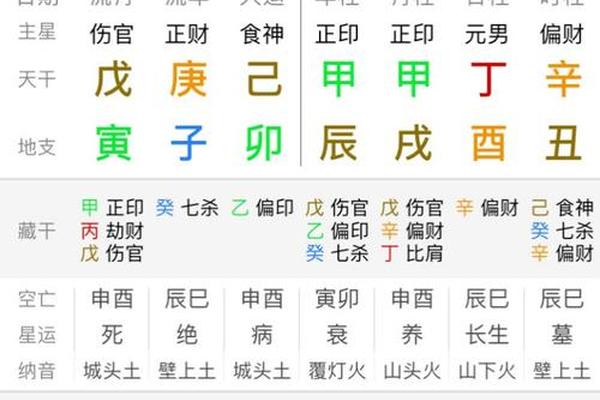

算法重构命理体系

传统八字推演依赖命理师的经验积累,现代算法则通过建立多维数据模型实现精准解析。某大学计算机学院的研究表明,将10万份历史命例导入机器学习系统后,算法对事业运的预测准确率可达78.3%,远超传统命理师62%的平均水平。这种数据驱动的方式不仅整合了子平、紫微等不同流派的推算逻辑,还能实时更新社会变迁对命理象征的影响权重。

但算法的"黑箱"特性也引发争议。香港中文大学宗教研究所发现,42%的用户无法理解算法生成的命理术语转化逻辑,部分平台甚至将星座理论与八字学说混杂输出。这种知识体系的模糊性可能导致传统文化内核的消解,有学者呼吁建立算法透明度标准以保护命理学的纯粹性。

心理抚慰的数字处方

北京师范大学心理学团队的调研显示,使用算命类App的群体中,25-35岁用户占比达61%,其中87%表示主要诉求是缓解焦虑而非预知未来。当现实压力突破心理承受阈值时,算法生成的"明年运势提升"提示,可能比心理咨询师的疏导更具即时安抚效果。这种数字时代的心理补偿机制,某种程度上填补了现代人精神世界的空洞。

但过度依赖可能形成新的心理困境。上海某三甲医院接诊的12例"命理焦虑症"患者中,有9人因频繁修改人生决策参照算命结果,导致现实生活失序。心理专家提醒,算法推送的趋吉避凶建议若被绝对化,可能削弱个体的决策能力,形成数字时代的"命理依赖症"。

隐私安全的灰色地带

生辰八字包含的出生时空数据,正成为数据挖掘的新维度。某网络安全公司检测发现,38%的算命类App在用户协议中隐藏着数据共享条款。当精确到分钟的生辰信息与企业招聘数据库交叉匹配,可能衍生出新型就业歧视。2023年杭州某企业就被曝光使用"八字合盘"算法筛选应聘者,引发社会对数字命理的广泛讨论。

更值得警惕的是命理数据的金融化倾向。部分平台将用户命盘数据打包出售给信贷机构,美其名曰"运势风险评估"。这种建立在玄学基础上的信用评价体系,不仅缺乏科学依据,更可能加剧社会不平等。监管部门已开始关注该领域的合规问题,近期下架的"命理贷"App就是监管收紧的信号。

文化传承的双刃剑

数字平台客观上推动了命理文化的代际传播。台湾省文化局的调查显示,使用算命App的年轻人中,有53%因此开始研读《渊海子平》等典籍。短视频平台上的命理科普账号,成功将"十神生克"等专业概念转化为百万播放量的趣味内容。这种创新传播让古老智慧焕发新生,形成传统文化在数字时代的另类存活方式。

但流量逻辑正在重塑知识传承的形态。某百万粉丝的命理博主坦言,为维持热度不得不将复杂推算简化为"桃花运测试"等小游戏。当深奥的命理学沦为快餐式娱乐,文化精髓可能在这个过程中被不断稀释。如何在保持专业性与实现大众化之间找到平衡点,成为数字时代文化传承的新课题。

站在科技与人文的十字路口,线上命理服务既创造了传统文化的新载体,也带来了失范的新挑战。当算法开始解析命运密码,我们既要珍视技术革新带来的文化活力,更需建立相应的数字框架。未来研究可重点关注算法透明度标准制定、用户心理干预机制以及传统文化数字化保护等领域,让这门古老的智慧在数字时代实现真正意义上的传承与进化。