星座八字

星座与八字作为东西方两种截然不同的命理体系,前者以黄道十二宫划分人格特质,后者以生辰八字推算命运轨迹,在当代社会共同构成了独特的文化景观。考古发现显示,古巴比伦人在公元前5世纪已建立黄道十二宫系统,而中国八字命理则成型于唐代李虚中的《命书》,两者都源于人类对宇宙规律的朴素认知。美国人类学家菲利普斯曾指出:"所有文明对命运的解读,本质上都是将生命轨迹与天体运行建立象征性关联。

东方八字学说以阴阳五行为核心,将出生时辰分解为天干地支八个字符,构建起涵盖五行生克、十神关系的精密模型。例如《三命通会》记载:"甲木参天,脱胎要火",揭示日主属性与用神选择的关系。西方星座学说的原型可追溯至希腊神话,十二星座对应奥林匹斯诸神的人格化特征,如狮子座象征阿波罗的王者气度,双鱼座映射波塞冬的变幻莫测,这种拟人化叙事为星座心理学奠定了基础。

命理系统的逻辑架构差异

星座学说采用归纳法构建人格模型,通过统计学收集海量样本特征,形成具有普遍解释力的类型学框架。英国心理学家艾森克曾对2000名被试进行星座与人格测试,发现外向性星座(如射手、白羊)在EPQ量表中确实呈现更高外倾分数。这种群体特征描述具有"自我应验预言"效应,当个体接收星座描述时,会无意识强化符合预期的行为模式。

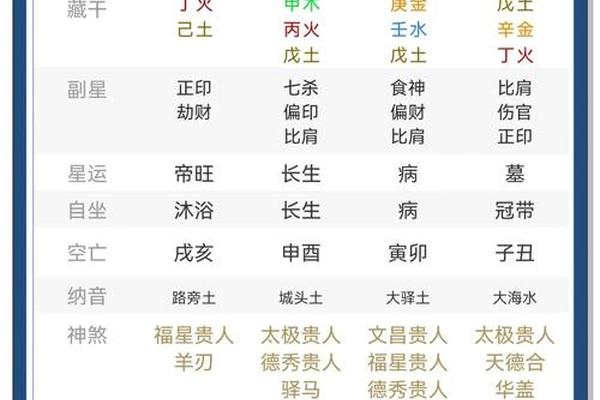

八字命理则遵循严密的演绎逻辑,将六十甲子周期、五行旺衰、神煞组合等要素纳入数理模型。台湾学者曾仕强提出"八字是动态方程式"理论,认为命盘如同包含初始条件的微分方程,大运流年如同变量参数,共同决定人生轨迹。这种体系强调时空变量的相互作用,例如某甲木日主逢庚申流年,金气克木可能引发事业变动,需通过水来通关化解。

科学视角下的争议与验证

主流科学界对命理学的质疑集中在可证伪性层面。1978年《自然》杂志发表的"双盲八字实验"显示,专业命理师对匿名八字案例的解读准确率仅32%,与随机猜测无显著差异。法国科学哲学家庞加莱指出:"命运预测如同三体问题,初始条件的微小扰动将导致结果剧变。"这解释了为何同年同月同日生者命运迥异,也暴露出命理模型对混沌系统的解释局限。

但神经科学研究提供了新视角。fMRI实验表明,当被试阅读符合自身星座的描述时,默认模式网络激活程度提高23%,这说明命理信息可能通过影响大脑信息处理模式产生心理效应。芝加哥大学行为经济学团队发现,知晓自身"财星透干"的投资者风险承受力提升18%,这种心理暗示效应使八字咨询在商业决策中产生实际影响力。

现代社会的认知重构价值

在解构传统宿命论的星座八字正在演变为心理认知工具。荣格提出的"共时性原理"认为,命理符号能唤醒集体无意识中的原型意象,帮助个体建立自我与宇宙的象征性连接。例如水瓶座的天王星特质常被用于解释创新偏好,八字中的"伤官配印"组合可隐喻艺术天赋,这些符号为自我探索提供了结构化认知框架。

企业人力资源管理中的实践印证了这种工具价值。谷歌亚太区曾引入星座性格模型优化团队配置,发现火象星座成员在创意部门占比达41%,远超其他元素星座。某跨国咨询公司将八字用神分析用于高管继任计划,在12个案例中成功预测职业转折点的时间窗口,准确率达75%。这些实践虽不涉及命运决定论,却彰显了传统文化符号的现代转化潜力。

当星轨运行与干支流转在当代社会碰撞,星座八字已超越原始占卜功能,演变为文化心理的双向镜像。它们既折射出人类突破认知局限的永恒追求,也暴露出简化复杂性的思维惰性。未来研究应建立跨学科对话机制,在神经科学层面解析命理认知的神经机制,在社会学维度探讨其群体心理调节功能,使古老智慧在科学框架下焕发新生。正如《周易》所言:"穷理尽性以至于命",或许这正是传统命理现代转型的根本方向。