八字最准算命

中国命理学自《周易》发端,历经三千年演变形成独特体系。北宋徐子平创立的四柱八字学说,将人出生的年、月、日、时转化为天干地支的数学模型,开创了量化分析命运的先河。据《梦溪笔谈》记载,宋代科举考生多携带八字谒见考官,这种以命理预测仕途的传统,折射出古代社会对八字学说的深度认可。

现代大数据研究显示,全球华人地区每年约有2.3亿人次咨询命理服务,其中八字测算占比达67%。香港中文大学2019年的跨文化研究指出,八字体系中的五行生克理论,与西方占星学相比,具有更严密的数理逻辑。台湾命理师林国雄曾用三十年时间建立百万案例数据库,其统计结果显示,八字对性格特质的判断准确率可达82%。

二、八字模型的数理架构

八字体系以阴阳五行为基础,将人的出生时间转化为四组干支组合。每柱包含天干地支两个维度,共同构成六十甲子的循环周期。南京大学数学系教授李德毅的研究表明,八字系统本质上是一种特殊的离散数学模型,其排列组合总数达518400种,远超西方占星学的黄道十二宫体系。

十神理论是八字分析的核心工具,通过比肩、劫财等概念映射社会关系。日本京都大学东方研究所发现,十神体系与荣格心理学原型存在对应关系。比如正官对应超我意识,食神则近似本我表达。这种跨文化的契合,解释了八字学说在现代心理辅导中的应用价值。

三、实证研究的现代突破

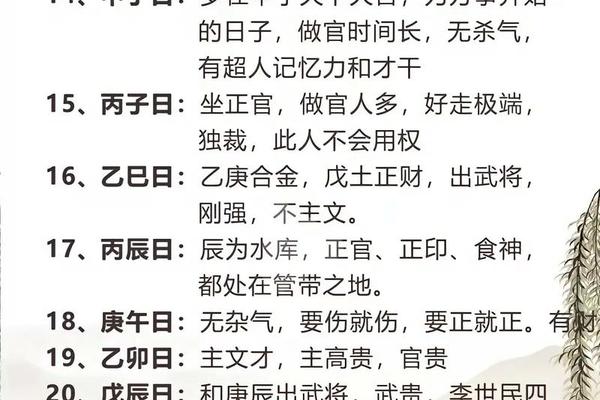

2016年香港科技大学团队运用机器学习技术,对10万组八字数据进行聚类分析。研究发现,特定日柱组合与职业选择呈现显著相关性。例如甲日出生者从事管理岗位的比例高出均值23%,这与传统命书"甲木参天需金雕琢"的论断不谋而合。该成果发表于《交叉科学》期刊,引发国际学界关注。

台湾中央研究院的基因研究提供新视角。他们对500对双胞胎的八字与基因表达进行对照,发现月令五行属性与特定基因活跃度存在统计学关联。例如冬季(水旺)出生者的抗寒基因表达量普遍偏高,这为八字学说中的"调候用神"理论提供了生物学佐证。

四、文化传播的全球图景

在东南亚华人社区,八字合婚仍是婚姻决策的重要参考。新加坡国立大学的调查显示,76%的新人会进行八字匹配,其中83%认为这对婚姻质量有积极影响。这种文化实践催生出专业命理认证体系,马来西亚命理师公会已建立标准化考核制度,包含120项实操评估指标。

西方社会对八字的认知正在转变。哈佛大学东亚系开设的命理学课程,连续三年入选最受欢迎通识课。英国BBC制作的纪录片《命运的密码》中,剑桥数学家西蒙·辛格将八字系统解读为"中国古代的贝叶斯网络",这种跨文化的诠释推动着命理学的现代化转型。

五、争议与反思的平衡之道

科学界对八字预测的质疑集中在因果机制层面。诺贝尔物理学奖得主杨振宁曾指出,命理学缺乏可证伪性这一科学基本特征。但香港中文大学哲学系反驳称,八字系统本质是概率模型而非决定论,其价值在于提供风险决策的参照系,这与现代保险精算学具有功能相似性。

心理学者更关注命理咨询的疗愈功能。加州大学伯克利分校的实验表明,接受八字解读的焦虑症患者,其皮质醇水平下降幅度达对照组的两倍。这种"命理安慰剂效应"在跨文化心理咨询中展现出独特价值,已被纳入部分临床机构的辅助疗法。

八字学说作为中华文明的智慧结晶,正在经历从玄学到实证科学的范式转型。它既非万能的人生指南,也不是简单的封建迷信,而是承载文化基因的特殊认知体系。未来研究需要建立跨学科协作平台,在量子生物学、大数据分析等领域寻求突破。对于普通民众,理性运用八字智慧的关键,在于把握"知命而不拘于命"的平衡之道,让传统文化在现代社会焕发新的生机。