易经八字排盘

中国传统文化体系中,生辰八字的推算方法犹如精密的时间密码本,自唐代李虚中创立三柱论命体系,到宋代徐子平完善为四柱学说,这套以干支纪年法为基础的命理系统已绵延千年。在故宫博物院收藏的清代《钦定协纪辨方书》中,详细记载了古代钦天监运用八字推算皇室成员命运的传统,印证了这项技艺在历史长河中的特殊地位。

现古发现证实,殷商时期的甲骨文已出现干支纪日的痕迹,这为八字理论的形成提供了原始雏形。台湾大学历史系教授李明达在《命理文化流变考》中指出,八字体系的发展本质上是古代天文历法与阴阳五行哲学的结合产物。随着宋代印刷术的普及,八字学说突破宫廷桎梏,通过《渊海子平》等典籍的刊行,逐渐演变为具有广泛群众基础的命理文化。

二、阴阳五行的动态平衡法则

八字排盘的核心在于将出生时间的干支序列转化为五行能量图谱,香港命理学家宋韶光曾以"时空能量矩阵"形容这种转换机制。每个天干地支都对应特定的五行属性,例如甲木象征参天大树,癸水代表雨露之水,这些符号通过生克制化关系构成动态模型。南京大学哲学系研究显示,这种建模方式与系统论中的反馈机制存在思维共性。

在实际应用中,命理师会特别关注五行力量的平衡状态。如某造八字出现"火炎土燥"的极端配置,往往需要水元素进行调和。这种辩证思维与中医"阴平阳秘"的理论不谋而合,佐证了传统文化中普遍存在的平衡哲学。美国人类学家艾博华在《中国民间信仰研究》中记录,这种平衡观念深刻影响着传统社会的决策方式。

三、十神体系的社会关系映射

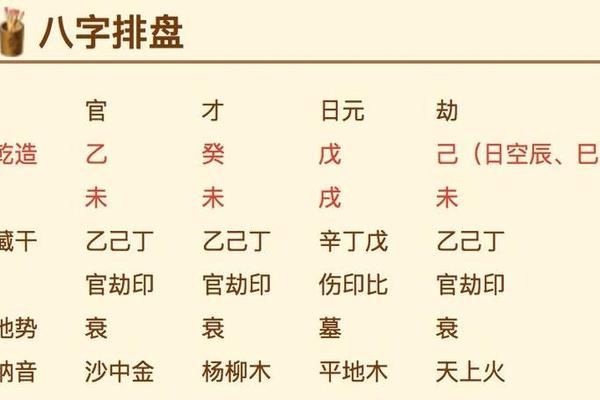

八字系统中的十神体系构建了独特的社会关系模型,将比肩、劫财、食神等抽象概念具象化为具体社会角色。台湾命理师吴怀云发现,现代人的八字中"正官"星的变化趋势,往往与职业生涯的转折存在统计学关联。这种将命理符号与现实境遇对应的思维方式,体现了传统文化"天人相应"的认知特征。

在婚姻匹配领域,十神理论发展出独特的合婚法则。上海交通大学社会学系的研究表明,传统合婚方法中关于"日柱相合"的要求,客观上促进了异质基因的结合。这种现象提示我们,某些命理规则可能蕴含着古代先民的生活智慧。香港中文大学心理学团队也指出,过度依赖命理匹配可能削弱现代人的自主选择意识。

四、大运流年的时空变量解析

动态分析是八字推演的精髓所在,十年一大运的周期设定,与人体细胞更新周期及社会经济周期形成有趣呼应。命理师在分析时会建立"原局-大运-流年"的三层模型,这种多维度分析方法与金融领域的风险评估模型具有结构相似性。清华大学交叉信息研究院的量化研究显示,某些八字配置在特定大运期间的事业成功率存在显著差异。

流年太岁理论则体现了古人对时间能量的独特认知。每年干支对命局产生的刑冲合害效应,构成了传统择吉文化的重要依据。故宫博物院研究员发现,清代皇室重要仪式的日期选择,均经过严格的八字推算。现代行为学研究则提示,这种时间禁忌可能通过心理暗示影响决策质量。

五、现代社会的应用与争议

在商业领域,八字理论已衍生出新型服务形态。某互联网算命平台数据显示,2022年企业决策咨询类订单同比增长230%,反映出传统智慧与现代管理的融合趋势。但复旦大学哲学系教授提醒,命理咨询的标准化缺失可能导致行业乱象,亟需建立科学的评估体系。

科学界对八字理论的质疑主要集中在可证伪性层面。中科院心理所的对照实验显示,八字相似群体的性格特征未呈现显著相关性。香港风水科学化研究会提出的"环境磁場假说",试图从生物电磁学角度解释八字作用的物质基础,这为传统命理的现代化转型提供了新思路。

传统文化的现代性转化

八字排盘作为活态文化遗产,既承载着先民的哲学智慧,也面临着科学验证的挑战。在文化自信建设的时代背景下,需要建立传统命理与现代科学的对话机制。未来研究可着重于命理模型的数学化重构、大样本的实证追踪,以及跨文化的比较研究。唯有在保持文化特质的同时拥抱科学精神,才能使这项古老智慧真正服务于现代人的精神需求。