传统礼仪节日—春节的礼仪有哪些

春节礼仪体系中最具神圣性的当属祭祀与祈福活动,其源流可追溯至上古时期的自然崇拜与祖先信仰。考古发现显示,距今约6000年的大汶口文化彩陶豆上的八角星纹,以几何符号象征天圆地方的空间观,印证了先民通过祭祀活动沟通天人的早期实践。商周青铜器铭文中的“年”字以人背负禾谷为形,折射出丰收祭祀与时间周期的关联,甲骨文中“春”字由草木萌芽与日轮组合而成,暗示着岁首祭祀与自然时序的深度绑定。

除夕夜的祭祖仪式至今仍是家庭礼仪的核心。清代《清嘉录》记载的“首拜天地神帙,次拜祖先真影”程序,在当代演变为家族祠堂或家庭神龛前的三牲供奉与三叩首礼。国家博物馆藏仰韶文化人面鱼纹彩陶盆中,12条逆时针游动的鱼纹,象征十二个月的时间循环,这种将宇宙运行规律具象化的艺术表达,至今仍影响着春节祭祀中对“周而复始”时空观的诠释。联合国教科文组织评价春节“与人类未来发展的重大议题密切关联”,正源于这种贯穿古今的生态意识。

二、家庭:长幼有序的传承

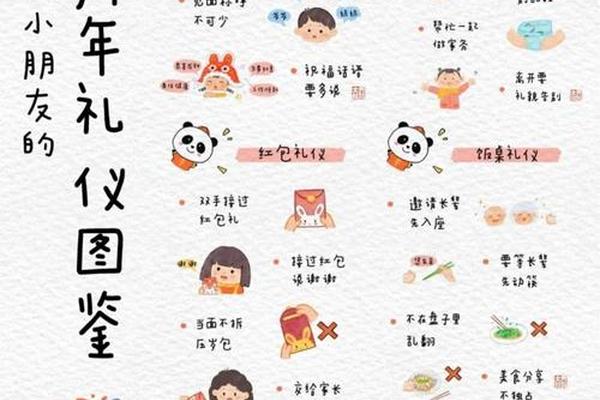

春节礼仪构建的差序格局,深刻体现着儒家的现代延续。正月初一清晨,晚辈需依“卑幼者叩头致礼”的古制向长辈拜年,这种身体实践超越简单问候,成为代际的物质载体。宋代《东京梦华录》记载的“士庶自早相互庆贺”,在当代转化为家族团拜与视频拜年的混合模式,但“尊长居上座,幼辈立两侧”的空间秩序始终未变。

压岁钱习俗从汉代“压胜钱”演化而来,其物质形态虽从铜钱变为电子红包,但“以红封纳吉”的文化符号始终未改。明代文征明诗中“名纸朝来满蔽庐”描绘的拜帖文化,在智能手机时代转化为定制拜年表情包,但“礼尚往来”的互动本质依旧延续。人类学家范·哲乃普提出的“过渡礼仪”理论,恰可解释春节如何通过特定仪式帮助个体完成新旧身份转换,如新婚夫妇首次共同拜年即标志着家庭结构的重组。

三、社交礼仪:人情往来的艺术

拜年礼仪的时空秩序彰显着传统社会的交际智慧。《菽园杂记》记载的“初一拜本家,初二拜母舅”程序,在现代社会演变为初一团聚、初二回娘家的时间规划,既保持亲疏有序的原则,又适应核心家庭为主的现代结构。待客礼仪中“茶七饭八酒满”的定量规范,源自《周礼》的“九献之礼”简化,茶杯留三分余地隐喻谦逊,酒盏盈满则表达热忱,这种物质载体的象征意义至今仍是民间待客准则。

礼物的流动构成特殊的社会网络。清代《侧帽余谭》记载的“团拜”演化出企业年会、社区联谊等新形式,而《诗经·丰年》“万亿及秭”描绘的丰收祭祀,则转化为当代企业年终奖发放的集体仪式。人类学家阎云翔在《礼物的流动》中指出,春节礼物的双向互惠性,实为维系社会关系的安全阀。

四、饮食礼仪:符号系统的展演

年夜饭的餐桌堪称文化符号的集合体。鱼肴“食毕存首尾”的规矩,源自《齐民要术》记载的祭祀余胙保存习俗;饺子形似元宝的造型,可追溯至唐代“汤中牢丸”的面食祭祀传统。考古学家在陶寺遗址发现的4000年前谷物仓储,印证了春节饮食与农耕文明的深刻关联。

饮食禁忌与祝福语构成特殊的言语礼仪。打破碗碟需说“岁岁平安”,鱼肴不动头尾要称“年年有余”,这种语言巫术实为原始交感思维的遗存。民俗学家乌丙安指出,春节食俗中“讨口彩”现象,本质是通过语言灵力建构心理安全屏障。现代营养学视角下,腊味腌制、油炸食品的传统虽受质疑,但其承载的文化记忆仍具不可替代性。

五、现代转型:传统仪礼的再创造

数字技术催生礼仪新形态。微信拜年继承宋代拜帖文化精髓,2025年春节某支付平台数据显示,电子红包单日收发量突破百亿次,其“拼手气”功能巧妙融入游戏化元素,使古老馈赠礼仪焕发新生。电子春联虽替代了传统笔墨,但清华大学人机交互实验室研究发现,73%用户仍选择手写字体模板,证明技术革新未消解文化内核。

全球化背景下的文化调适值得关注。纽约帝国大厦连续23年点亮中国红,悉尼歌剧院举办生肖主题灯光秀,这些跨文化实践既保持舞龙舞狮的核心符号,又融入当地艺术元素。联合国教科文组织将春节列入非遗名录,正是对其动态传承能力的认可。

在流动中传承的文化基因

春节礼仪体系犹如文化DNA,在时代变迁中既保持稳定的精神内核,又显现出强大的变异能力。从陶寺观象台的天文测算到电子红包的即时互动,从青铜铭文的万年祈愿到元宇宙拜年的虚实交融,这些礼仪实践始终承载着三个永恒命题:人与自然的时间对话、个体与集体的身份确认、传统与现代的价值融合。未来研究可深入探讨数字原住民群体的礼仪认知变迁,以及春节礼仪在构建人类命运共同体中的特殊作用。正如费孝通所言“各美其美,美美与共”,春节礼仪的演化史,正是中华文明守正创新的生动注脚。

读过此篇文章的网友还读过

- 阆中春节文化主题公园、阆中旅游十大必去景点 2025-04-17

- 优秀文化爱国情怀的古今诗文摘抄、爱国情怀的经典诗文 2025-04-17

- 汶川大禹文化旅游景区,中国的名山大川风景名胜有哪些 2025-04-17

- 中华文化的精髓是指什么、中华文化的特点和精髓 2025-04-17

- 传统优秀文化作文 文化传承高考满分作文 2025-04-17

- 儒家文化和道家文化_道家与儒家的区别 2025-04-17

- 美食文化宣传标题—美食标语 吸引人 2025-04-17

- 状元文化精髓八个字-状元文化的精神有哪些 2025-04-17

- 人文精神和人文主义区别—人文主义代表人物 2025-04-17

- 经典文化传承语录_提倡传承文化的名言 2025-04-17

- 传统优秀文化推荐 弘扬中华优秀传统文化倡议书 2025-04-17

- 文化经典传承的宣传语_家文化的精髓八个字 2025-04-17

- 民俗文化的传承与保护的法律法规、法律有哪些 2025-04-17

- 广府文化研究网 中国文化研究中心 2025-04-17