关于姓名权的文章

文章摘要

姓名作为个人的重要身份标识,不仅承载了文化、历史和社会身份的多重意义,还在法律上享有独立的保护。姓名权是指个人对其姓名的使用、改变及其管理的权利,属于公民的基本权利之一。在现代社会中,随着社会的多元化与法律体系的不断完善,姓名权的保障逐渐成为了法治建设的一部分,影响着个人的尊严、社会认同以及对家庭、文化的传承。

本文将从六个方面对姓名权展开详细探讨:姓名权的定义与原理、姓名权的法律保障、姓名权的社会影响、姓名权的冲突与挑战、姓名权在实践中的应用,以及姓名权的未来发展。每个方面将分析姓名权的基础概念、相关法律条文、现实案例及其社会意义。通过全面了解姓名权的各个维度,本文力求揭示姓名权在现代社会中的重要性,帮助读者更好地理解姓名作为个人身份的重要组成部分。

1. 姓名权的定义与原理

姓名权是个人对其姓名的使用、管理和改变的法律权利,属于公民基本人权之一。它既有实质内容,又具有形式上的法律保障。姓名是一个人最重要的社会符号之一,它代表着个人身份、文化背景、家庭血脉和社会地位。

姓名权的法律原理

从法律的角度看,姓名权是民事法律中的一项独立权利,它的根本目的是保护个人身份的完整性与尊严。每个人都应当有权决定和使用自己的姓名,不受他人随意干预。根据我国《民法典》第三条规定:“自然人享有姓名权,姓名不得随意改变。”这一法律规定明确了姓名权的基本特性:首先是个人化的,姓名权的行使属于个人的专属领域;其次是不可侵犯的,任何单位或个人不得任意侵犯他人姓名的合法权利。

姓名权的原理机制

姓名权的原理机制主要体现在两个方面:一是姓名的独占性,二是姓名的稳定性。独占性是指只有姓名权的拥有者才能决定自己是否使用、改变或更改姓名。稳定性则是指在法律上保障一个人的姓名不随意更改,这一规定不仅有利于个人在社会中的持续身份确认,还能够避免身份混淆,防止因姓名随意更改而造成社会管理上的困难。

姓名权的实践意义

姓名权保障的是个体的尊严和身份,是对个人自由的尊重。它不仅仅是一个法律问题,更涉及到文化、伦理与社会认同。姓名在传统文化中常常承载着家族的历史与传承,通过姓名的使用,个体能够与自己的家庭、民族、社会保持联系。姓名的自由性和稳定性,不仅是个人的权利,更是社会与文化正常运行的保障。

2. 姓名权的法律保障

姓名权的法律保障是现代法治社会的重要组成部分。在我国,姓名权受到宪法和《民法典》的双重保护。这些法律规定为公民在姓名使用、变更以及继承过程中提供了明确的指导和法律支持。

《民法典》中的姓名权保障

《民法典》是我国法律体系中最为重要的法律之一,其中对姓名权的保障作出了明确规定。第1040条明确规定:“自然人的姓名由父母或者其他法定代理人决定,成年后有权依法更改自己的姓名。”这一规定赋予了每个人在合法范围内对姓名的自主决策权。民法典还规定了姓名权的保护措施,例如对姓名不当侵犯、滥用姓名的行为将追究法律责任,维护公民的基本权利。

姓名权的保护措施

除《民法典》外,相关法律如《侵权责任法》、《户籍管理条例》等都对姓名权进行了详细规定,旨在防止姓名被恶意侵犯或不当改变。例如,如果他人恶意冒用或擅自篡改他人姓名,受害人有权依法要求停止侵害、恢复姓名,并可追求相关赔偿责任。这些法律措施为姓名权的保护提供了坚实的法律保障。

姓名权保护中的司法实践

在实际操作中,我国法院对姓名权的司法保护也在逐渐加强。例如,近年来有多个案例表明,法院在审理涉及姓名纠纷的案件时,往往会充分考虑当事人的个人权益,尊重其姓名的使用权和变更权。在一些情况下,法院不仅会判定姓名不当侵犯的行为需停止,还会支持当事人依法变更姓名的请求,从而最大程度地保障个人的姓名权。

3. 姓名权的社会影响

姓名权的保护与社会影响息息相关。作为社会身份的基本标识,姓名对个人在社会中扮演的角色有着深刻的影响。从社会学角度看,姓名不仅仅是个人的标识,它还承载着社会文化、经济地位、历史背景等多重信息。

姓名与社会认同

姓名作为社会认同的一部分,决定了个体在社会中如何被认识与接纳。在许多情况下,姓名的选择不仅是家庭的文化传承,也反映了父母的文化背景和对孩子未来的期许。在某些文化中,姓名的意义甚至直接关联着社会的尊重与地位。姓名不仅是个人的权利,还与社会整体的文化结构紧密相连。

姓名与身份认同

现代社会中,姓名作为个人的身份象征,具有不可替代的作用。尤其是在当今全球化和信息化的时代,个人信息管理愈加重要。一个人常常通过姓名来与社会互动,无论是在求职、教育,还是在医疗、法律事务中,姓名都是最基本的身份认证工具。姓名的改变不仅是个人选择,往往也影响着其在社会中的身份认同和生活轨迹。

姓名权与社会公平

姓名权的保障也与社会公平密切相关。不同的文化背景、社会阶层和家庭背景往往在姓名上有所体现。例如,在某些地方,传统姓氏可能会导致社会身份的固化,限制某些群体的社会流动性。通过法律保障姓名权的独立性与自主性,可以减少这种社会不平等现象,为更多人提供公平的社会机会。

4. 姓名权的冲突与挑战

尽管姓名权在法律上得到了保障,但在实践中,姓名权的行使仍面临着一些冲突与挑战。这些冲突不仅表现在家庭内部,也可能涉及社会管理、文化传承等层面。

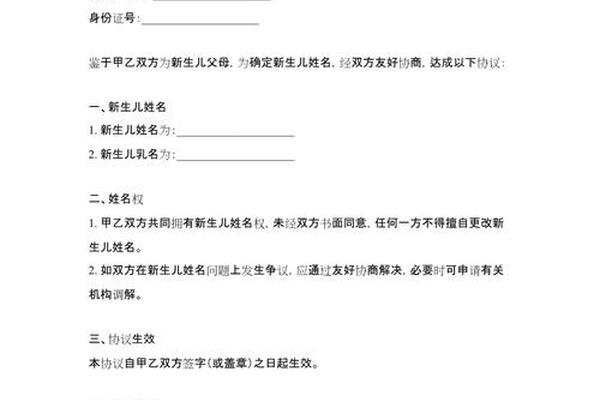

姓名与家庭权利的冲突

在某些情况下,姓名权的行使可能与家庭成员的意愿发生冲突。例如,父母在为子女命名时,可能会因为文化、习惯或宗教信仰的不同产生分歧,导致亲子关系中的姓名问题。虽然法律赋予子女一定的姓名自主权,但这一权利的行使仍然需要考虑到家庭和谐与文化背景的因素。

姓名变更的社会阻力

姓名变更虽然是个人的基本权利,但在实际操作中,社会对姓名变更仍然存在一定的阻力。例如,有些文化中可能认为随意更改姓名是不尊重传统或家族历史的行为。某些人因个人原因想要更改姓名时,社会上的观念和舆论压力可能使得他们在行使姓名权时受到限制。

法律与文化的摩擦

在全球化背景下,姓名权的冲突还可能源自不同文化之间的摩擦。例如,某些民族或地区的姓名习惯与现代法律体系之间可能存在不匹配的情况。这时,法律是否能够尊重和包容不同文化背景下的姓名习惯,成为了一个需要解决的问题。

5. 姓名权的实践应用

姓名权的实际应用涉及到个人生活的方方面面。在个人生活中,姓名的使用、变更、继承等事项常常会引发法律纠纷。了解姓名权的实践应用,不仅可以帮助个体更好地行使自己的姓名权,也能为社会提供更完善的法律保障。

姓名的继承与变更

姓名继承通常是在父母去世后,子女继承父母的姓氏。随着社会的变迁,姓名的继承已不再是单纯的父母传承问题。很多现代家庭开始探讨是否可以在继承姓氏时进行变更,尤其是当家庭有多种文化背景时,姓名的变更