问责只问领导姓名和姓名

文章摘要:

问责制作为现代管理的重要组成部分,一直备受关注。在一些实际操作中,问责制往往只是停留在问领导的姓名上,造成了问责机制的表面化。本文将从多个角度详细探讨这一现象。文章首先将对问责机制的背景和意义进行简要概述,分析其与领导姓名挂钩的现象背后的原因。接着,从六个方面展开详细分析,包括问责制的原理与机制、事件经过、相关背景信息、对社会和组织的影响以及未来的可能发展趋势等,最后做出总结归纳。通过这些分析,本文希望能够为相关领域的管理者提供一定的启示,改进问责机制的实际效果。

1. 问责机制的原理与机制

问责机制本质上是指对失职、渎职行为的责任追究。在组织管理中,问责制度的目的是为了确保领导者对其决策和管理行为负责,提升组织的整体效能。现实中,许多单位和组织的问责往往只是停留在“问姓名”的层面,即只要求高层领导承担责任,而忽略了责任分摊、程序性问责和问责的多层次结构。

这种机制的原理通常是在决策链中,最上层的领导被认为对下层的执行和落实承担最终责任。从逻辑上看,作为领导者,他们对最终结果的影响是最为直接和关键的。领导姓名成为问责的焦点,这种方式在一定程度上简化了问责程序,提高了效率。这种单纯将责任归咎于领导的方式并不一定能反映出实际的责任链条,容易掩盖其他方面的失误和责任,导致问责制度流于形式。

2. 事件经过:从单一到多层次的问责

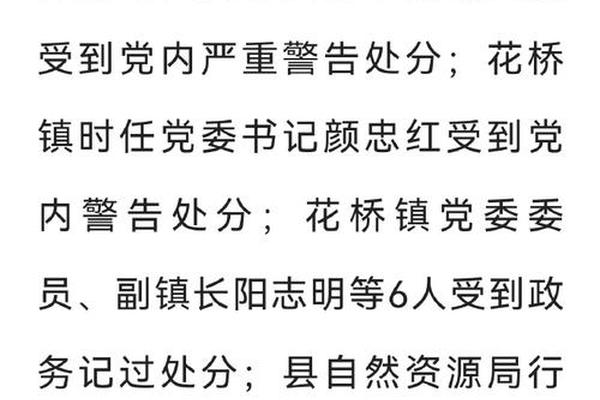

近年来,许多组织出现了问责只问领导姓名的现象。最典型的事件发生在某些地方政府或大型企业出现管理失误时,媒体和社会舆论往往会聚焦在最高领导的身上。例如,某次企业出现重大质量事故,虽然该企业的中层管理层和执行部门在事件发生中也有不可忽视的责任,但问责的焦点却常常直接落在了董事长或CEO的头上。

这种事件的发生往往表明了问责机制存在的一些漏洞。虽然问责只是针对领导,但很多决策和执行过程是通过下层部门、团队进行落实的,单纯的“问姓名”往往无法真正追踪到问题的源头。事实上,很多企业和政府组织的管理层未能在出现问题时做出及时的干预或修正,从而导致问题的积累和爆发。分析这些事件,我们不难发现,真正的责任分摊并未得到有效落实,管理结构内的漏洞仍然存在。

3. 相关背景信息:历史演变与文化根源

问责制的历史演变可以追溯到早期的封建社会。在封建时代,最高领导的责任通常代表着国家或组织的全部利益,一旦出现社会动荡或问题,最高统治者往往被认为需要承担直接责任。而在现代社会,随着组织结构的复杂性增加,问责机制逐渐发展为分层式、系统化的责任追究方式。

在我国,传统文化中的“家国一体”思想仍然深刻影响着问责制的运行。特别是在一些传统的国有企业和政府机关中,管理者往往习惯性地将责任和权力集中到一个人的头上。即便在现代企业管理中,仍然有不少组织选择“问领导姓名”的方式来进行问责,认为这是最直接、最有效的方式。这种文化根源导致了问责机制的单一化,也使得责任追溯不到具体执行和操作环节。

4. 对组织和社会的影响:利弊分析

问责只问领导姓名在一定程度上具有短期的有效性。简单的问责方式可以迅速聚焦责任人,避免责任追究的拖延和复杂化。这对于公众和媒体而言,也是一种高效的信息传递方式。在一些情况下,领导作为决策的最终者,其责任的确不可推卸。将领导姓名作为问责的焦点,能够帮助迅速明确责任,避免因问责不力而导致更大范围的问题扩散。

长期来看,这种方式也带来了不少负面影响。容易忽视下层员工、部门或系统的问题,使得责任的追究无法全面,导致类似事件重复发生。组织内部可能因过度依赖领导的责任承担,减少了对中层管理者和员工的责任要求,从而使得管理层的执行力和责任感下降,影响组织效率和长远发展。这也可能导致领导层的压力过大,影响其决策的稳定性和可靠性。

5. 未来的问责制度:从“问姓名”到多维度问责

随着社会和组织管理水平的不断提升,未来的问责机制将趋向多维度、多层次的责任追溯。传统的“只问领导姓名”方式,可能会逐步被更加精细化和系统化的问责制度取代。在这种制度下,责任不再仅仅局限于最高领导,而是会根据不同情况细化到每一层管理者和执行者。

未来的问责制度应该更加注重责任的具体划分与追溯。每个组织成员在其职责范围内的行为和决策,都应该在某种程度上承担相应的责任。尤其是在处理复杂事件时,可以通过建立多维度的问责机制,将责任分摊到决策、执行、监督等多个环节,确保责任的全面追溯与落实。

6. 问责只问领导姓名的局限性与改进路径

总体而言,问责只问领导姓名的现象在一定程度上反映了我国部分组织在执行问责机制时的简单化倾向。尽管这一做法有其快速明确责任的优点,但从长远来看,依赖单一的问责模式难以适应复杂的现代组织管理需求。为了提升问责机制的有效性,未来应当逐步向更为精细化、系统化的多层次问责体系发展。

通过细化责任追溯链条、强化中层管理责任以及加强内部监督,可以避免“问责只问领导姓名”导致的种种管理问题。最终,问责制度将不仅仅是对领导者的追责,更是对每个成员责任的明确划分和落实,从而推动组织和社会整体责任感的提升,为更高效的管理和更加公正的社会环境提供有力保障。