姓名与姓名权的区别

姓名与姓名权作为现代社会法治体系中的重要概念,涉及到每个人的身份认同、法律地位以及个人隐私的保护。本文将从六个方面详细阐述姓名与姓名权的区别,包括姓名的法律属性、姓名的社会功能、姓名权的法律保护、姓名权的行使方式、姓名权的限制与争议,以及姓名与姓名权的未来发展等内容。通过对这些方面的深入分析,帮助读者理解姓名与姓名权在现实生活中的重要性,并引发对未来姓名权保障及其相关法律完善的思考。

姓名不仅是个体在社会中识别的标志,它承载着个人的文化背景、社会地位和历史传承。而姓名权则是每个人依法享有的对其姓名的使用和保护的权利,它不仅保护姓名不被随意侵犯,还包括在特定情况下对姓名的修改、使用和保护的法律保障。通过对姓名与姓名权的区别进行详细解析,本文希望能够为读者提供更清晰的认识,进一步加强对姓名和姓名权法律框架的了解。

姓名与姓名权的区别

1. 姓名的法律属性与社会功能

姓名是人类社会中对个体身份的基本标识符之一,其具有强烈的法律属性和社会功能。姓名是法律意义上识别个体的一个重要工具。在中国,公民身份的注册、民事诉讼以及行政事务等均离不开姓名。通过姓名,可以确认一个人是否符合相关法律规定,身份是否合法。

在社会层面,姓名不仅仅是法律的需求,还是文化的体现。不同的姓名可能承载着特定的文化、民族或历史背景。例如,中国的传统姓氏文化,许多姓氏与家族、宗族有着深厚的联系。名字则往往寄托着父母对孩子的期望和祝愿。姓名的选择不仅是个人的事情,还是社会、文化甚至政治的体现。

从法律属性的角度来看,姓名的唯一性、持久性和不可改变性是其核心特征之一。一个人一旦被赋予姓名,就意味着这个名字与该人身份的关联关系已经确立,并且具有法律上的固定性。在公民身份管理体系中,姓名是识别和区分每个公民的基础。姓名作为法律概念,既具有不可侵犯的保护,也需要在特定条件下进行合法使用和变更。

2. 姓名权的法律保护

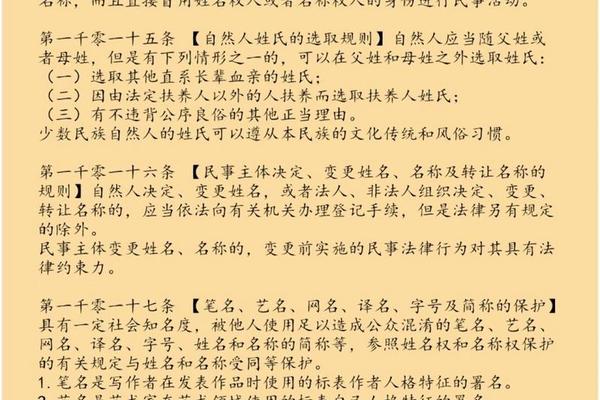

姓名权是指公民对自己姓名的控制权与使用权。姓名权的保障有其明确的法律基础。在《中华人民共和国民法典》中,明确规定了公民拥有姓名权,即个人对自己的姓名享有自主选择和使用的权利。通过这一法律规定,个人可以对自己的姓名进行选择、使用,并享有修改、变更姓名的权利。

姓名权的法律保护主要体现在两个方面。一方面是对姓名的防护,防止他人非法使用或侵犯个人的姓名权。比如,恶意冒用他人姓名、利用他人姓名进行虚假宣传等行为,都属于侵犯姓名权的行为,受害人有权通过法律途径进行维权。姓名权也包括了姓名的合法使用和变更。例如,如果父母对自己孩子的名字有争议,或个人因某些原因希望更改名字,法律同样提供了合理的途径进行调整。

姓名权的保护并非绝对不受限制。在一些特定情况下,姓名的使用会受到法律的限制。例如,某些涉及社会公共安全、公共秩序的事件中,姓名的变更可能会受到相应的管理与监督。依据法律规定,公民的姓名不得随意改动,必须经过合法的程序。

3. 姓名的社会功能与文化传承

姓名不仅仅是一个人的标识符,它承载着深厚的社会功能和文化传承。在中国,姓名不仅仅是家族成员的符号,它还是文化、宗族的象征。许多家庭在给孩子命名时,会遵循家族的命名传统,或选用具有深厚文化内涵的字词,寄托对孩子未来的期望。

例如,许多家庭会选择具有吉祥寓意的名字,如“子涵”、“嘉诚”等,这样的名字往往承载着父母对孩子未来的祝福。姓名也是文化认同的体现,名字中的字可能代表着姓氏的祖源、家族的历史,甚至是特定地域、民族的文化特色。

在这一层面上,姓名的社会功能不仅是法律的要求,还是一种文化身份的象征。每一个人的姓名在一定程度上都是社会文化的反映和传承。随着全球化的深入发展,越来越多的人选择改名或改变名字的拼写,以适应不同的文化环境,但这也引发了对于姓名文化认同的争议和思考。

4. 姓名权的行使方式

姓名权的行使方式主要体现在对姓名的使用和控制上。每个人对自己的姓名享有一定的控制权,能够决定姓名的使用场合和方式。例如,个人在商业活动中使用的姓名通常与其法定姓名相同,但在某些情况下,个人可以使用艺名、笔名等形式来进行区分。这种权利的行使受法律保护。

姓名权的行使还包括姓名的变更权。在中国,公民可以根据自己的需要申请更改姓名,但必须符合一定的法律程序。例如,在经历重大人生变故或因其他正当原因时,公民可以向当地公安机关申请更改姓名。但需要注意的是,姓名变更不应以恶意为目的,必须符合社会公共利益与法律规定。

从行使方式来看,姓名权的行使不仅仅是个人的选择,还涉及到社会的认同与法律的保障。姓名的更改、使用和保护是一个需要在法定框架内进行的行为,以确保个人的合法权利不被侵犯,同时也维护社会秩序和公共利益。

5. 姓名权的限制与争议

尽管姓名权作为个人权利受到法律的保护,但在实践中,姓名权的行使常常会遇到一些限制和争议。例如,某些特定的商业活动中,使用他人姓名进行虚假宣传或侵犯他人名誉权,可能会引发法律纠纷。

随着社交媒体的兴起,很多人开始使用昵称、网名等进行身份识别和表达,这也带来了姓名权与隐私权、知识产权的交叉问题。比如,有些网红、公众人物可能使用艺名或网名进行活动,但如何平衡公众利益与个人姓名权的保护,成为了一个值得思考的问题。

姓名权的限制还体现在社会公共利益和道德层面。比如,在一些文化传统中,某些不符合道德或社会习惯的名字可能会遭遇社会舆论的反对,尽管法律上并没有明确禁止。这种文化与法律的冲突,也是姓名权行使过程中常见的争议问题。

6. 姓名与姓名权的未来发展

随着社会的不断发展,姓名和姓名权的法律地位和发展趋势也在发生变化。随着全球化和信息化进程的推进,姓名的使用可能会更加多样化,跨文化的姓名选择会逐渐增多。这种趋势促使各国在姓名权保护方面逐步加强国际合作,推动相关法律的国际化。

随着个人信息保护和隐私权的不断强化,姓名作为重要的个人信息,也面临着更严格的保护要求。未来,姓名权的保护将不仅仅局限于防止恶意侵犯,还将涉及到个人信息泄露、数据滥用等更广泛的问题。姓名权的法律保障将不断完善,以应对现代社会日益复杂的法律挑战。

随着社会对姓名权的认知逐渐深入,姓名权与其他基本权利的关系也将得到更加细致的界定。例如,如何平衡姓名权与人格权、名誉权、隐私权的冲突,将成为未来法律改革中的一个重要课题。

姓名与姓名权是现代法律体系中不可或缺的组成部分。姓名不仅承载了个人的社会认同与文化传承,也代表着个体的身份地位。姓名权作为保护姓名不被侵犯的基本权利,不仅是个人对姓名的控制权,也涉及到社会秩序与公共利益的平衡。随着社会的发展,姓名权的保护将面临新的挑战和发展方向,未来的法律框架可能会更加细致和全面地保障公民的姓名权利。

读过此篇文章的网友还读过

- 刘明材姓名好吧 2025-04-15

- 你留你的姓名我来做姓名 2025-04-15

- 姓名贴写名教 2025-04-15

- 杨嘉禾姓名打分 2025-04-15

- 寿光洛城孙家庄魏姓名人 2025-04-15

- 姓名八字测评 2025-04-15

- ai姓名快速对齐 2025-04-15

- 姓名贴姓名板怎么弄的 2025-04-15

- 黄菀涵姓名 2025-04-15

- 产权人姓名包含证件姓名 2025-04-15

- 姓名陈英语 2025-04-15

- 单子姓名大全男孩 2025-04-15

- 幼儿园用姓名印章还是姓名贴 2025-04-15

- 作者姓名视频大全 2025-04-15