无姓名病例

文章摘要

在医学和科研领域中,无姓名病例(也称为匿名病例)作为一种特殊的研究形式,近年来受到了广泛关注。无姓名病例指的是在研究或报告中删除或掩盖患者个人信息,以确保患者隐私的保护,并且能够进行合法的医学研究与数据分析。本文将从六个方面详细探讨无姓名病例的概念、原理、机制、相关背景、影响意义以及未来发展。文章将概述无姓名病例的基本定义及其重要性。然后,逐一分析无姓名病例在医学研究中的作用、隐私保护措施、对医疗伦理的影响、法律保障、对患者的影响以及未来的可能发展。通过对这些内容的总结归纳,展望无姓名病例在医学和社会中的重要作用。

一、无姓名病例的概念与定义

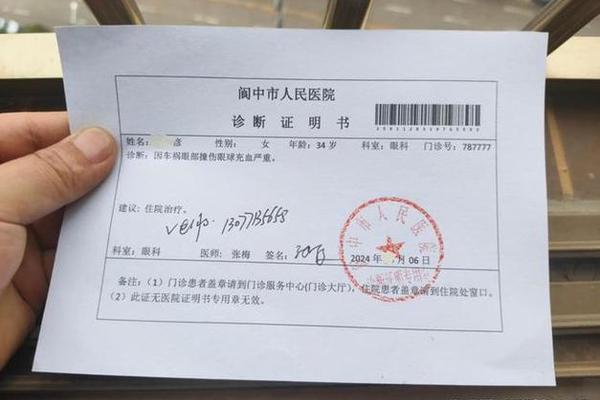

无姓名病例通常指的是在医学研究或案例报告中,为了保护患者隐私,删除或掩盖患者个人身份信息的病例。这类病例往往用于医学研究、流行病学调查、药物试验、疾病趋势分析等场合。在无姓名病例中,所有能够辨识患者身份的具体信息,包括姓名、住址、身份证号码、联系电话等,都经过严格的去标识化处理。

无姓名病例的研究原理和机制主要基于对患者隐私的保护原则。在医疗伦理的框架下,患者的个人信息应得到严格保密,未经患者同意,任何第三方不得披露其私人信息。随着医学科研的不断深入,研究人员需要大量的临床数据来进行分析和探讨,无姓名病例成为解决这一矛盾的有效方式。通过匿名化的处理,患者的身份信息被完全去除,既能保障隐私,又能够使研究人员获取足够的数据进行科学研究。

无姓名病例的背景信息也与当前医疗技术的发展密切相关。随着电子健康记录和大数据技术的广泛应用,医学数据的存储、分享和分析变得更加便捷。这也带来了隐私泄露的风险。如何在保障研究质量的确保患者的隐私安全,成为无姓名病例在现代医学研究中不可忽视的议题。

二、无姓名病例在医学研究中的作用

无姓名病例在医学研究中的作用不可小觑。随着临床研究的深化,尤其是在大数据分析与人工智能的应用下,医学研究需要大量的患者数据来揭示疾病的规律、治疗效果以及预防措施。由于患者的隐私权保护,如何合法使用这些数据成为了一个复杂的问题。无姓名病例的使用,使得大量的数据可以在不违反患者隐私权的前提下进行合法利用。

从原理上看,无姓名病例的使用促进了医学研究的可持续发展。研究人员通过对匿名病例的分析,可以发现疾病的潜在模式、确定治疗方案的有效性、探讨药物副作用以及制定公共健康政策等。而这些研究成果不仅有助于推动医学科学的发展,也为广大患者带来了切实的福祉。

无姓名病例的机制体现在去标识化技术的应用。研究人员通过技术手段将患者的个人身份信息从病例中剔除,包括但不限于姓名、出生日期、住址、身份证号码等,确保这些信息无法通过病例本身还原回患者的真实身份。通过这些技术手段,研究者能够在保证数据完整性与真实性的前提下,进行有价值的研究,而患者的隐私则得到了有效保护。

三、无姓名病例对隐私保护的贡献

隐私保护是现代医疗伦理中的核心要素之一。无姓名病例的出现,无疑为隐私保护提供了有力保障。在没有有效的隐私保护措施的情况下,医学研究不仅可能侵犯患者的个人隐私,还可能影响到社会对医疗系统的信任。通过采用无姓名病例的形式,医学研究人员可以避免泄露患者的敏感信息,确保患者的隐私不被侵犯。

无姓名病例的原理在于去标识化,也就是通过技术手段删除或模糊化与患者身份相关的所有信息。这些措施不仅符合国际上的隐私保护标准,也能够有效降低数据泄露的风险。例如,在电子病历中,研究人员可以通过算法自动去除患者姓名、地址等个人信息,确保数据的匿名性。

隐私保护的意义不仅仅在于维护患者的个人安全,更在于增强公众对医学研究的信任。随着全球数据隐私意识的提高,患者对其个人信息的保密要求愈发严格。无姓名病例的应用,不仅遵循了法律法规的要求,也体现了医学研究对患者隐私的高度尊重。无姓名病例为患者、研究人员乃至社会都提供了双赢的局面。

四、无姓名病例对医疗伦理的影响

医疗伦理是指在医学实践和医学研究中遵循的道德规范与原则。无姓名病例作为一种新的医学研究形式,必然对医疗伦理产生深远影响。无姓名病例的使用符合“患者知情同意”的伦理原则。在进行医学研究时,患者应知晓自己的数据将如何被使用,并且同意相关的研究活动。通过匿名化处理,患者的身份信息被保护,减少了患者因参与研究而可能遭遇的隐私泄露风险。

无姓名病例的研究设计在一定程度上强化了“最小化伤害”的伦理原则。医学研究可能涉及到对患者身体的操作、药物的使用或其他干预手段,然而无姓名病例的使用,减少了对患者的直接干预,同时确保研究数据的科学性与可靠性,尽量减少对患者的潜在伤害。

无姓名病例还进一步推动了“公正”的医学伦理。通过去标识化处理,所有患者的数据都能够公平地纳入研究之中,而不论患者的性别、种族、年龄等因素。这样,研究结果可以更加准确地反映整体人群的健康状况,而不会受到某一类患者特征的偏差影响。

五、无姓名病例的法律保障

无姓名病例的使用离不开法律的保护与保障。随着全球数据隐私保护意识的增强,各国已经建立了严格的法律体系来保护个人隐私,特别是在医疗领域。无姓名病例作为一种医学研究方式,其合法性和合规性必须依赖于相关法律法规的支持。

无姓名病例的法律机制主要体现在数据保护和隐私安全方面。例如,欧洲的《通用数据保护条例》(GDPR)要求在处理个人数据时必须进行去标识化处理,并且确保数据的使用符合合法性、公正性和透明度原则。同样,中国的《个人信息保护法》也明确规定,在进行医学研究时,涉及到患者的个人信息必须经过匿名化处理,以确保患者隐私不被侵犯。

这些法律法规为无姓名病例提供了法律保障,使得医学研究能够在合法合规的框架内进行,避免了因数据泄露或滥用造成的法律纠纷。这些法律的出台,也促使研究人员更加重视隐私保护和数据安全,推动医学研究的健康有序发展。

六、无姓名病例的未来发展

随着科技的不断发展,特别是大数据和人工智能技术的进步,无姓名病例的使用在未来将会得到更加广泛的应用。未来的无姓名病例研究可能不仅仅局限于传统的临床数据分析,还将扩展到更加复杂的医学场景中,例如基因组学、精准医学、疾病预测模型等。

随着技术的进步,去标识化的手段将变得更加高效与精准。人工智能可以帮助自动识别患者的敏感信息,并进行实时的去标识化处理,从而大幅度提高数据处理的效率。未来的无姓名病例研究还可能结合多源数据,包括基因数据、影像数据、实验室检查数据等,全面提升医学研究的精度和深度。

随着数据量的剧增,如何平衡数据利用与隐私保护之间的关系,仍然是未来研究中的关键问题。未来的无姓名病例研究将不仅仅依赖传统的去标识化技术,还可能需要借助更加先进的隐私保护技术,如同态加密和差分隐私技术,以确保患者隐私不被侵犯的促进医学研究的进一步发展。

无姓名病例作为现代医学研究中一种重要的数据处理方式,起到了保护患者隐私、促进科研进步的重要作用。本文从无姓名病例的定义、医学研究中的作用、隐私保护、医疗伦理、法律保障以及未来发展六个方面进行了详细分析。随着技术的不断进步,未来无姓名病例的使用将更加广泛且精准,但如何平衡隐私保护与数据利用的关系,将仍然是医学研究中的重要课题。

读过此篇文章的网友还读过

- 宝宝免费起名100分 2025-03-31

- 董高姓名和勇利姓名作诗 2025-04-15

- 周易姓名预测周易姓名 2025-04-15

- 姓名牌姓名和作品展示 2025-04-15

- 戴高乐的姓名 2025-04-15

- 印刷体印刷体姓名姓名 2025-04-15

- 姓名查询快递单号 2025-04-15

- 怎么模糊查找姓名 2025-04-15

- 王思宸姓名打分 2025-04-15

- 怎么根据姓名查失信 2025-04-15

- 明星男图片加姓名和姓名 2025-04-15

- 姓名串珠红绳怎么编 2025-04-15

- 一个姓名查身份证号码 2025-04-15

- 女儿姓名 古典 2025-04-15