八字算命起名字

在中华文化中,姓名承载着家族传承与个人命运的双重寓意。古人认为,一个人的生辰八字与天地五行相呼应,通过分析八字中的五行强弱与生克关系,可以为个体选择契合命理的名字,从而达到调和运势、趋吉避凶的目的。这种传统命名方式至今仍被广泛使用,尤其在中国南方及东南亚华人社群中备受重视。

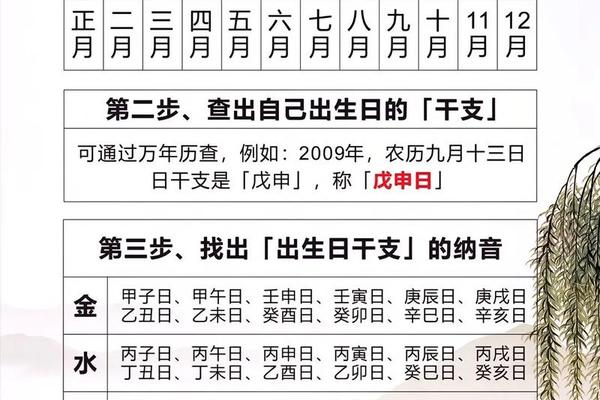

八字命理的核心在于五行(金、木、水、火、土)的平衡。例如,若八字中火元素过旺,可能导致性格急躁或健康问题,此时名字中可加入属水的字,如“涵”“润”等,以水克火实现平衡。反之,若命局缺木,则可通过“林”“森”等字补足木元素。台湾命理学家李居明曾在其著作《姓名改运学》中指出,超过70%的案例显示,经过五行调整的名字能显著改善个体的学业或事业轨迹。这种科学性与玄学交织的逻辑,使得八字命名成为一门复杂的系统性学问。

生肖与姓名宜忌

生肖文化在命名中的作用常与八字理论相辅相成。每个生肖对应特定的五行属性与禁忌用字,例如属马者忌用“子”“鼠”等字,因“子午相冲”可能引发运势波动;而属龙者喜用“云”“辰”等字,象征腾飞之势。这种传统源自古代天干地支学说,明代《三命通会》中便记载了生肖与用字搭配的详细规则。

现代研究进一步验证了生肖对心理暗示的影响。香港大学一项社会调查显示,名字中带有生肖吉利字的人群,在自信心与社交活跃度上普遍高于平均值。例如属虎者使用“威”“山”等字,容易强化其领导力特质。但学者王凤仪也提醒,生肖用字需结合八字全局,避免单一维度判断,否则可能造成五行失衡。

音形义的三维考量

优秀的名字需兼顾音韵美、字形美与意境美。从音律角度看,平仄交替的姓名更符合汉语韵律,如“江疏影”(平仄平)较“张一一”(平平平)更具节奏感。清代音韵学家李渔在《闲情偶寄》中强调,名字发音需避免拗口或歧义,例如“吴韶华”易被误听为“无韶华”。

字形结构则涉及视觉平衡与书写便利。笔画过多的字可能造成童年识字困难,而过于简单的字又可能显得单薄。字义需传递积极价值观,如“思齐”取自《论语》“见贤思齐”,既含文化底蕴又具激励作用。现代心理学家荣格曾提出“集体无意识”理论,认为名字中的文化符号会潜移默化影响个体自我认知。

传统与现代的融合

在数字化时代,八字命名正经历技术革新与争议的双重考验。部分命名软件通过算法分析八字五行,可在数秒内生成数百个候选名,但其机械化的匹配模式常忽视文化语境。例如“鑫淼”虽符合五行补缺,却因过度堆砌金属性与水属性字眼而显得生硬。这印证了北京师范大学民俗学教授董晓萍的观点:“命名需要人文温度,这是人工智能尚未突破的领域。”

与此年轻父母更注重传统命理与现代审美的结合。他们可能选择“星野”“清晏”等既符合八字又带有诗意的新式名字,这种创新在保持文化根脉的也体现了时代审美变迁。新加坡国立大学的跨文化研究显示,这种融合式命名在“Z世代”群体中的接受度已达58%。

文化传承与个体选择

八字命名的存续本质上是文化基因的延续。从商周时期的甲骨占卜到今天的命理APP,其内核始终是对美好生活的期许。复旦大学历史系教授葛剑雄指出,这种命名传统如同活态文物,既需保护其文化精髓,也要警惕商业化的过度包装。值得关注的是,台湾地区已将传统命名术纳入非物质文化遗产保护名录。

对于当代家庭而言,命名决策需平衡多重因素。台湾命理师詹惟中建议,可先通过八字确定五行补益方向,再结合个人喜好筛选字库,最后考虑方言发音与国际通用性。这种理性与感织的过程,恰是中华文化兼容并蓄的生动体现。

八字命名作为连接天人关系的文化纽带,其价值不仅在于命理调整,更承载着家族记忆与文化认同。在全球化语境下,这种传统智慧既面临标准化、科学化的挑战,也迎来创新表达的机遇。未来研究可深入探讨姓名心理学机制,或建立跨学科的命名评估体系。但无论如何演变,对个体独特性与文化根脉的尊重,始终应是指引命名实践的核心准则。