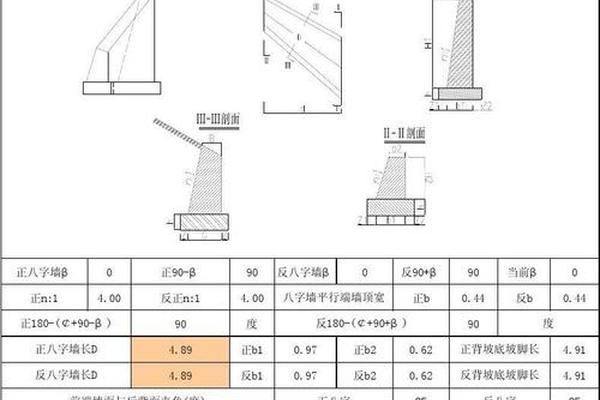

一字墙和八字墙图片

灰砖青瓦间,两道造型迥异的墙体静静矗立——笔直如尺的一字墙与舒展如翼的八字墙,既是匠人手中的建筑构件,更是中华文明的空间密码。这些看似简单的墙体形制,承载着千年营造智慧中的力学原理、风水讲究与哲学思辨,在方正与开合之间勾勒出中国传统建筑的精神轮廓。

形制溯源:营造法式的演变

《营造法式》中记载的"版筑"技艺,揭示了早期墙体的基本构筑逻辑。一字墙作为最原始的墙体形态,其直线特征可追溯至新石器时代的半地穴建筑。考古学家在良渚遗址发现的夯土墙基,印证了早期先民对垂直线条的掌控已趋成熟。至明清时期,随着砖石技术的普及,山西平遥古城中绵延数里的砖砌城墙,将一字墙的防御功能推向极致。

八字墙的出现则与建筑组群的空间拓展需求密切相关。故宫太和殿前呈"八"字展开的琉璃影壁,既起到视觉引导作用,又暗合"纳气聚财"的风水理念。建筑史学家梁思成在《中国建筑史》中指出,这种平面展开的墙体形制,实为传统院落空间序列中的重要过渡元素,其夹角多控制在105-120度之间,形成既开放又不失围合感的特殊空间。

力学演绎:静力结构的智慧

从结构力学角度审视,一字墙的稳定性源自其均匀受力的特性。福建土楼中高达21米的生土外墙,通过精确的收分设计(墙底厚1.5米,墙顶收至0.9米),创造出惊人的抗震性能。现代有限元分析显示,这种直线墙体在水平荷载作用下,应力分布呈现理想的抛物线形态,有效避免了局部应力集中。

八字墙的力学奥秘则蕴藏在其平面展开的几何形态中。安徽宏村月沼前的八字形院墙,通过扩大基底接触面,将上部荷载分散传递至地基。清华大学建筑系研究团队的风洞实验表明,当墙体夹角为118度时,可形成稳定的空气动力学结构,既能疏导强风,又可避免产生破坏性涡流。这种兼具功能与美学的设计,体现了古代工匠对自然力的深刻理解。

空间叙事:意境的营造手法

在空间叙事层面,两种墙体扮演着不同的角色语言。苏州网师园中的一字廊墙,通过连续的直线界面,将游园者的视线导向远方的月洞门,创造出"移步异景"的古典园林意趣。建筑学家童寯曾赞叹这种设计"以墙为纸,以窗为画",实现了二维平面与三维空间的诗意对话。

八字墙则擅长构建戏剧性的空间序列。曲阜孔庙前的"万仞宫墙",以渐开的墙体引导朝圣者视线逐步抬升,最终聚焦于大成殿的巍峨屋顶。这种"先抑后扬"的空间处理手法,暗合《园冶》中"欲扬先抑,渐入佳境"的造园理论。现代环境心理学研究证实,八字墙的展开角度会显著影响人的空间感知,当夹角为110度时,能产生最佳的场所认同感。

文化隐喻:哲学观念的物化

墙体形制的差异,折射出深层的文化思维分野。儒家"执中守正"的观在一字墙的笔直线条中得到完美诠释,《营造法原》强调的"正心诚意"营造理念,要求墙体"如绳之直,如鉴之平"。这种追求中正的建筑美学,与故宫中轴线上的严谨布局形成精神共鸣。

八字墙的展开形态则蕴含着道家的宇宙观。其双翼般的造型暗合《周易》"两仪生四象"的哲学意象,墙体转折处的柔化处理,呼应着"反者道之动"的辩证思维。风水典籍《阳宅十书》特别指出,宅院入口处的八字墙应"如鹏展翼,纳吉迎祥",这种将建筑形制与自然宇宙相关联的思维方式,构成了中国传统建筑的独特认知体系。

在当代建筑语境下,这些古老墙体的智慧仍闪耀着启示之光。数字化建造技术为传统形制的创新提供了新可能,参数化设计可精准控制墙体的力学性能与空间效果。学者王澍在宁波博物馆设计中,将八字墙的展开逻辑转化为现代混凝土结构的叙事语言,证明传统营造智慧具有跨越时空的生命力。未来的研究应更注重多学科交叉,通过材料科学、环境工程等现代技术,让这些沉默的墙体继续诉说中华建筑文明的深邃智慧。