八字 名字

中国传统文化中,八字命理学与姓名学的交织构成了独特的文化符号体系。八字以出生年、月、日、时对应的天干地支为框架,形成四柱八字的命理图谱;而姓名作为个人标识符号,承载着家族期待与文化隐喻。这种双重编码系统在历史长河中不断演变,既反映了古代天人合一的哲学观,也体现了汉字文化特有的形、音、义三位一体的符号特征。

从《易经》"象数理"三位一体的理论体系来看,八字命理将时空坐标转化为五行生克的动态模型。北宋理学家邵雍在《皇极经世》中提出"命由天定,运由己造"的观点,强调先天命格与后天修行的辩证关系。现代学者李零在《中国方术考》中指出,八字系统本质是建立在天文历法基础上的符号推演,其核心在于将宇宙运行规律投射到个体生命轨迹中。

二、姓名承载的五行平衡

传统命名实践中,姓名常被视作调整先天命格的重要手段。明代命理典籍《三命通会》记载:"名者,命之外显也",认为姓名中的字形结构、笔画数理与五行属性,可与八字形成互补共振。例如八字缺火者,在名字中使用"炎""阳"等属火的字,既符合五行补益原则,又暗合《说文解字》中"形声相益"的文字构造逻辑。

现代姓名学研究者王大有通过统计发现,在特定历史时期,名字中五行用字的流行趋势与当时社会经济发展存在显著相关性。例如改革开放初期,金属性字(如"锋""锐")使用频率上升,这与工业化进程加速存在潜在关联。这种文化现象印证了法国社会学家布迪厄提出的"符号资本"理论,说明姓名选择不仅是个人命理调整,更是社会文化心理的集体投射。

三、音形义的符号共振

优秀姓名的构建需要兼顾音韵美感、字形协调与寓意深刻三个维度。清代学者顾炎武在《日知录》中强调"名以正体,字以表德",指出姓名的音律需符合平仄交替的节奏美。现代语言学家王力通过声学实验证明,特定声韵组合能引发积极心理联想,如开口呼韵母(a、o)较多的名字更易传达开朗特质。

在视觉层面,名字的形体结构需符合汉字美学原则。书法家启功曾分析,名字中繁简字的搭配应当"疏密有致,动静相宜"。例如"梓轩"二字,木字旁的重复出现形成视觉韵律,而"子"与"干"的简繁对比则产生平衡感。这种设计暗合格式塔心理学中的"完形趋向律",使姓名整体呈现出和谐统一的审美体验。

四、现代社会的应用转型

在人工智能时代,姓名选择呈现出传统智慧与现代科技融合的新趋势。香港中文大学研发的八字分析系统,能结合十万级历史命例数据库,为姓名优化提供数据支持。这种技术手段既保留了五行生克的底层逻辑,又通过机器学习提升了预测模型的准确性,体现了德国哲学家哈贝马斯所说的"传统在现代性中的重构"。

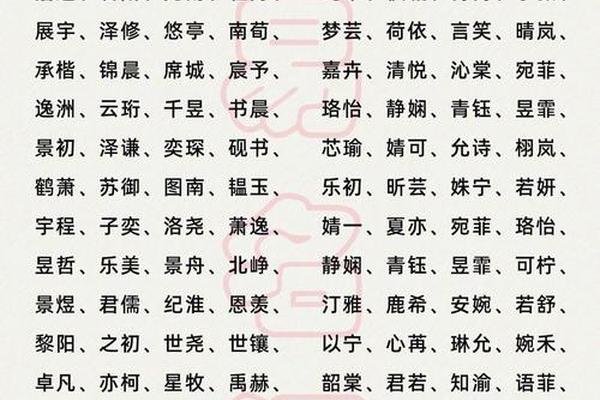

社会学调查显示,80后父母群体在命名时呈现出理性化转向。他们既参考八字命理,也注重名字的社会适应性。上海社科院2022年的研究指出,姓名中的生僻字使用率较二十年前下降63%,而具有积极心理暗示的双字名占比上升至78%。这种变化验证了美国社会学家吉登斯的"结构化理论",说明个体选择始终与社会结构保持动态平衡。

五、文化传承的科学审视

面对八字与姓名学的文化现象,需要建立科学的认知框架。遗传学家汪建团队的研究表明,出生季节确实会影响某些基因表达,这为八字中的季节五行理论提供了新的解释视角。而心理学家彭凯平通过实证研究证明,具有积极语义的姓名能提升个体自我效能感,这种心理暗示效应符合"皮格马利翁效应"的作用机制。

在文化传承方面,日本学者柳田国男提出的"民俗记忆"理论值得借鉴。他认为传统文化符号的存续取决于其功能转化能力。当代姓名学正在经历从宿命论到成长型思维的转变,比如强调姓名不是命运枷锁,而是自我实现的符号工具。这种转型既保持了文化根脉,又赋予了传统智慧新的时代价值。

总结而言,八字与姓名的文化体系是中华文明独特的认知范式,其价值不在于预测的精确性,而在于构建了天人互动的解释框架。在当代语境下,我们既要避免机械的命定论思维,也要重视其中蕴含的文化心理调节功能。未来研究可深入探讨命名行为与个体发展的相关性,建立融合传统文化智慧与现代科学的综合评价模型,为文化传承开辟新的认知路径。