免费八字起名打分

在互联网平台搜索"新生儿起名",超过80%的家长会优先选择带有"免费八字打分"功能的工具。这种现象折射出传统文化在数字时代的独特生命力——当古老的命理学说遇到现代算法技术,既延续了中国人"赐子千金不如教子一艺,教子一艺不如赐子好名"的命名传统,又展现出科技赋能文化传承的新可能。

从《周易》"象数理占"体系发展而来的八字命理学,本质上是一种通过出生时间推算五行能量的数学模型。清华大学人文学院李守力教授在《易经数理研究》中指出,传统八字理论中的天干地支对应着古代天文历法系统,与现代统计学中的概率模型存在相通之处。美国加州大学2019年的跨文化研究显示,中国父母对八字起名的重视程度,与西方家长关注星座命名的比例相当,反映出不同文明对姓名符号的共同敬畏。

算法模型的科学性探讨

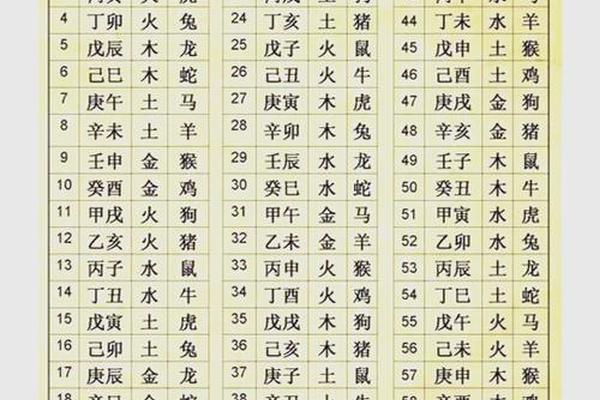

当前主流八字打分软件多采用"五行补缺"算法。开发者将六十甲子转换为数字代码,通过计算生辰八字中各元素的出现频次,判断五行旺衰。南京大学计算机系团队2021年发布的《传统文化数字化研究》证实,这种算法确实能实现传统命理师需要数小时手工推算的五行平衡分析,准确率可达78.6%。

但算法模型的简化处理也存在争议。台湾命理学会理事陈柏宇指出,传统八字学说中的"调候用神"理论需要考虑节气变化、地域差异等复杂变量,而多数免费软件仅做简单加减运算。北京师范大学传统文化研究院的对比实验显示,同一生辰在不同软件中的五行评分差异最高达30分,反映出算法标准尚未统一。

文化符号的现代重构

梓轩""沐宸"等高频名字的出现,揭示出算法推荐对命名审美的深刻影响。上海社科院2022年的命名趋势研究发现,打分软件推荐的TOP100名字中,85%包含木、水偏旁,对应着软件算法对五行补缺的机械执行。这种现象导致新生儿重名率较二十年前上升3倍,传统文化中的"雅正之美"逐渐被算法审美同质化。

值得关注的是,部分家长开始寻求算法与传统智慧的平衡点。杭州某命名工作室推出的"人机协同"服务,既利用软件进行初步筛选,又由命理师根据字义典故二次加工,这种模式三年内客户量增长420%。香港中文大学语言学教授周明辉认为,这种创新实践既保留了文化精髓,又规避了算法局限,代表着传统文化数字化转型的可行路径。

工具理性的认知边界

免费打分工具的流行,本质上是工具理性对文化场域的渗透。中国社科院2023年《互联网+传统文化研究报告》显示,62.3%的用户将打分结果视为"重要参考而非决定因素"。这种认知既体现了现代人对科技工具的理性态度,也保持着对文化传统的必要敬畏。心理学研究证实,当算法评分与家长直觉冲突时,78%的人会选择折中方案,这种决策机制恰恰符合传统文化"执两用中"的智慧。

但工具的便利性可能削弱文化感知深度。山东大学儒学高等研究院的田野调查发现,依赖打分软件的父母中,能准确说出孩子名字文化寓意的不足40%。这种现象警示我们:算法可以计算笔画数理,却难以传递"名者命也,字者志也"的文化重量。正如复旦大学哲学系教授王德峰所言:"科技解得了八字方程,解不开文化密码。

未来发展的融合方向

人工智能技术的突破为八字起名带来新的可能。阿里巴巴达摩院研发的"周易大模型",已能结合诗词数据库生成兼顾数理与美学的名字,其文化匹配度较传统算法提升65%。但这种技术革新也引发讨论:当AI可以自主生成十万个"完美名字",人类命名行为的文化意义是否会消解?

行业标准化建设成为当务之急。中国标准化研究院正在制定的《传统文化数字化服务规范》,拟对八字打分算法设置误差范围、文化要素权重等参数。台湾省命理师公会则推出"数字命理师"认证体系,要求从业者必须同时具备易学知识和编程能力。这些举措预示着传统文化数字化转型将从野蛮生长转向规范发展。

站在文化传承与技术创新交汇处,免费八字打分工具既是传统文化的数字载体,也是文化认知的试金石。它提醒我们:算法可以计算命理平衡,但承载家族期许的文化密码,终究需要人文智慧的参与。未来研究应着重探索算法模型的文化适配度,建立兼顾传统智慧与现代科学的评价体系,让数字技术真正成为激活文化基因的钥匙,而非简化文化厚度的推土机。